仏壇には位牌が置いてあっても、その役割や種類についてはわからない人がいるかもしれません。位牌の意味を理解すると、故人をしっかりと供養できるでしょう。

この記事では、位牌の基礎知識、読み方、歴史、役割、種類などについて詳しく解説します。また、宗派による位牌の違いも説明しますので参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・位牌とは、故人の戒名・俗名・亡くなった年月日・享年などが書かれた木の札のこと

・位牌は忌明けに「白木位牌」から「本位牌」に置き換える

・浄土真宗では、亡くなるとすぐに仏になると考えられているため、位牌を作らない

こんな人におすすめ

位牌について詳しく知りたい人

位牌の種類について知りたい人

宗派による位牌の違いが知りたい人

位牌とは

仏壇に位牌が置いてあるのを見慣れている人でも、位牌の歴史や意味について詳しい方はわずかでしょう。

まずは位牌とは何かを理解しておきましょう。位牌の基礎知識や読み方、歴史と役割についても解説します。

位牌の基礎知識・読み方

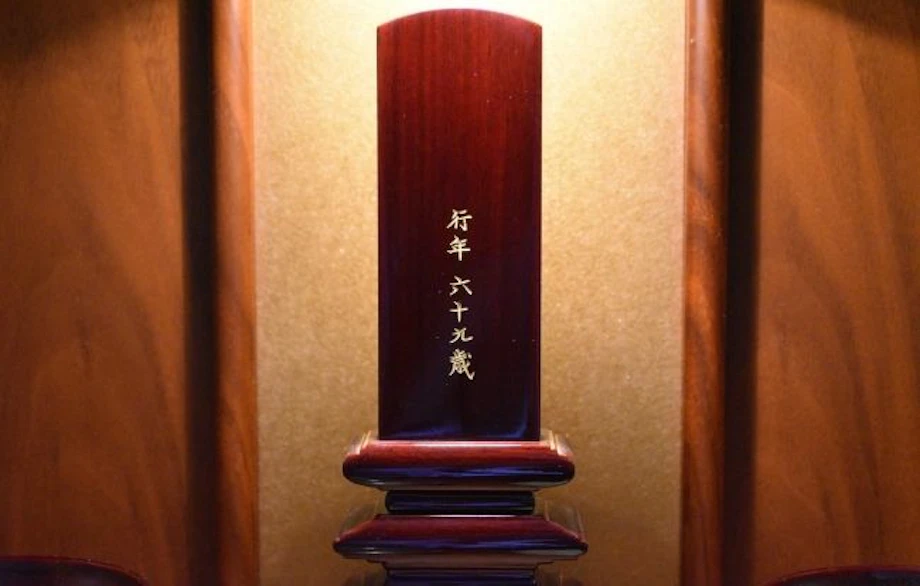

位牌の読み方は「いはい」です。位牌とは、故人の戒名、俗名、亡くなった年月日、享年などが記された木の札です。位牌を見れば、誰の位牌でいつ亡くなったのかがわかります。

葬儀の際には祭壇に安置され、葬儀が終わると、自宅の仏壇やお寺の位牌壇に置かれるのが一般的です。

位牌の歴史

位牌の起源は、中国で文字を書くために使われていた「木簡」にあると考えられています。ご先祖様の名前などを板に記して祀り、供養していました。

鎌倉時代になると、禅僧が日本に持ち帰り、位牌を祀りはじめたと言われています。江戸時代になると、仏壇の普及とともに庶民の間にも広まっていきました。

位牌の役割

位牌には故人やご先祖様の魂が宿っているとされており、手を合わせて礼拝する対象です。仏壇に大切に安置し、お香、供花、灯明、ご飯、お水などをお供えします。亡くなった人たちの霊が宿っているため、手を合わせることで故人を偲んで供養できます。

元々仏壇は本尊を祀る場所でしたが、次第に大切な位牌を安置する場所となり、仏様を祀る須弥壇(しゅみだん)の一段下に位牌を置くようになりました。

<関連記事>

位牌とは?本位牌の選び方から開眼供養の方法まで詳しく解説

位牌の種類

多くの人が位牌として思い浮かべるのは、黒塗りのものでしょう。実はその他にも白木位牌、本位牌、寺位牌と種類があります。位牌の種類について紹介しますので、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

白木位牌

白木位牌とは「仮位牌」とも言われ、白木でできた仮の位牌で、四十九日まで使われます。葬儀の際に祭壇に安置され、その後は家の祭壇に祀られ、四十九日法要が終わるとお寺でお焚き上げをしてもらいます。

仏教の教えでは、四十九日までは故人の霊の行き先が決まっていないとされるために使われる、仮の位牌となります。

本位牌

本位牌は、四十九日法要後の忌明けから仏壇に安置される、正式な位牌です。代表的なのは黒漆塗りのものですが、他にも唐木位牌などいくつかの種類があります。

本位牌を準備する際には、僧侶に読経してもらう「開眼供養」の儀式も執り行いましょう。儀式を終えると、本位牌はただの木の札から故人の魂が宿った礼拝の対象に変わります。文字入れなど、作成には時間がかかりますので早めに手配しておきましょう。

寺位牌

寺位牌とは、菩提寺や宗派の本山に安置するための位牌です。本位牌とは別に寺位牌を作る場合や、自宅では位牌を安置できない場合、永代供養を希望する場合などに用いられます。

自宅に安置していた位牌をお寺に持ち込める場合と、お寺で寺位牌を用意する場合がありますので、あらかじめお寺に確認しておきましょう。

<関連記事>

種類豊富な位牌の中から故人にぴったりのものを選ぶ方法

本位牌の種類

本位牌には、伝統的な「塗位牌」だけではなく、「唐木位牌」や「モダン位牌」と呼ばれるものがあります。また、複数の位牌をまとめる「繰り出し位牌」や、生前に作る「寿牌(じゅはい)」なども本位牌の一種です。

ここからは、それぞれの位牌の特徴について解説します。

札位牌

最も一般的な位牌の形である「札位牌」は、主に塗位牌、唐木位牌、モダン位牌の3種類に分類されます。

塗位牌は、木の札の表面に本漆、もしくは合成漆を塗った位牌です。金箔、金粉、蒔絵、螺鈿などで装飾を施したものもあります。

唐木位牌は、漆は用いずに透明感のある塗装を施して、木目の美しさ、木材の質感を生かした位牌です。黒檀、紫檀、白檀などの硬質で重量感のある木材が使われます。

モダン位牌は、家具調の仏壇に合うように作られた、自由なデザインの位牌です。形も色もさまざまで、素材も木材だけではなくクリスタルや石なども用いられます。

繰り出し位牌

繰り出し位牌は、複数あるご先祖様の位牌を1つにまとめるための位牌です。位牌本体の中に、故人の戒名を記載した札板が6枚~10枚ほど納められています。

三十三回忌や五十回忌で弔い上げとして、繰り出し位牌にまとめるのが一般的です。札板は命日順に重ねておき、命日が過ぎると一番後ろに回し、次々と繰り出していきます。

寿牌(じゅはい)

寿牌とは、生前に戒名や法名をつけてもらい作る位牌のことです。仏の弟子となった証として授けられる名前であり、めでたいことから「寿牌」と呼ばれます。

また、死後の冥福を祈って功徳を積むという意味の「逆修」(ぎゃくしゅ)にちなんで、寿牌の別名は、逆修牌(ぎゃくしゅはい)とも呼ばれます。寿牌には戒名の文字を朱色で入れておき、亡くなった後に朱色を他の文字色に揃えます。

<関連記事>

お位牌の種類と大きさの選び方

宗派による位牌の違い

位牌には宗派によって異なる点があるため、注意が必要です。特に、浄土真宗では位牌を作らないと覚えておきましょう。また、位牌の文字入れの際に異なるポイントがありますので解説します。

浄土真宗では位牌を作らない

浄土真宗では、亡くなるとすぐに極楽浄土に往生すると考えられているため、魂が宿る位牌は必要ないと考えられています。そのため、基本的に位牌を作りません。

かわりに位牌ではなく、法名や亡くなった年月日を記した「法名軸」や「過去帳」を作りますが、これらも礼拝の対象とはなりません。

ただし、手を合わせる対象として位牌がほしいと考える場合には、浄土真宗であっても、お寺に相談して位牌を作るケースもあります。

位牌の戒名の書き方が異なる

位牌の戒名の書き方は、宗派によって異なる部分があります。例えば、真言宗では戒名の上に「阿」と書き入れます。浄土宗では戒名の上に「キリーク」という梵字を入れるのが特徴です。

また、曹洞宗や臨済宗においては、戒名の上に「空」を書き入れます。日蓮宗においては、戒名に該当する「法号」の上に「妙法」を書き入れるなど、それぞれの宗派の特徴がありますので確認しておきましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

位牌には故人やご先祖様の魂が宿っているとされているため、手を合わせて供養しましょう。また、位牌にはいろいろな種類があり、それぞれの家庭の事情や好みに合ったものを選べます。

位牌について、葬儀についてのご質問がある方には、24時間365日、小さなお葬式のスタッフが対応いたします。小さなお葬式では、セットプラン内で葬儀に必要な物品サービス※が含まれますので、安心して葬儀を行えます。お気軽にお問い合わせください。

(※火葬料金別)

また位牌について詳しく知りたい方以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

香典の郵送は、現金を不祝儀袋に入れ、現金書留用の封筒でなるべく早く送ります。ホゥ。