突然やってくる葬儀の備えとして、葬儀費用の支払いや相続についての理解を深めておくことが重要です。葬儀費用は全額自己負担する必要があるのかどうか気になっている長男の方もいるのではないでしょうか。

葬儀の費用は長男が自己負担する必要はありません。費用の分担や相続財産からの支払いといった方法を学べば、落ち着いて間違いのない判断ができます。そこでこの記事では、葬儀費用に関する知識についてご紹介します。

<この記事の要点>

・喪主と施主の役割は異なり、喪主は葬儀の代表者、施主は葬儀費用の負担者

・葬儀費用は必ずしも長男が全額負担する必要はなく、兄弟や親族と分担することが可能

・戸籍謄本などの必要書類を準備することで、1つの金融機関あたり上限150万円を引き出せる

こんな人におすすめ

葬儀費用の支払いでお悩みの方

誰が支払えばいいのかわからない方

葬儀費用の支払いについて知りたい方

葬儀費用は誰が払うもの?

葬儀を行う際には、医師から死亡診断書を受け取り、『葬儀社』とやり取りをして葬儀の内容を決めていくことになります。適切な葬儀社とプランを選ぶために、まずは、葬儀の必須知識である『喪主』と『施主』の役割の違いを見ていきましょう。特に長男の場合は、両親が亡くなった場合に立てる喪主と施主をイメージしておくことが重要です。

喪主とは

『喪主』とは、葬儀と葬儀後の法事の代表者となる人です。喪主の役割には、以下のものがあります。

1.葬儀社とのやり取り……葬儀の予算を話し合い、葬儀場を決定する

2.死亡届の提出……医師から受け取った死亡診断書とともに役所に提出する

3.お通夜での対応……親族の受付や接待といった役割を決め、弔問客の対応をする

4.葬儀・出棺……弔電の内容や火葬場に同行する人数を決定し、遺族を代表して言葉を述べる

5.葬儀後の法事……初七日や四十九日といった法要を主宰する

施主とは

『施主』(せしゅ)とは、葬儀や法事の世話人を指し、葬儀費用を負担したりお布施を行ったりする人です。喪主が施主を兼任することが一般的ですが、別人でも構いません。

例えば、喪主が遠方に住んでいて葬儀の段取りをつけられなかったり、葬儀費用の負担が難しかったりする場合があります。ここで、施主が喪主の代理で葬儀社とやり取りをし、費用負担を行うといった具合です。

なお、故人が葬儀費用の積み立てを行う『互助会』に入会していた場合は、この積立金を葬儀費用に充てることができます。

<関連記事>

施主と喪主は何が違うの?葬儀における施主の役割とは

両親が亡くなった場合

両親が亡くなった場合、一般的には長男あるいは長女が喪主・施主を務めることになります。葬儀はある日突然やってくるため、いつその日が訪れても対応できるよう、葬儀についての理解を深めておくことが重要です。

基本的には、両親が亡くなった次の日にお通夜を行い、翌日に式を行うことになります。訃報を受けてから心を落ち着ける間もなく、迅速に葬儀の段取りをつけることになるため、葬儀社はあらかじめ選んでおきましょう。

<関連記事>

初めての葬儀依頼で失敗しない!喪主として知っておきたい葬儀社の選び方

葬儀の費用は長男が負担するもの?

葬儀の費用は、一般的には喪主と施主を兼任する長男が負担するものとされますが、兄弟や親族と分担することも可能です。高額な葬儀費用を一括で支払う、というのは誰もがいつでもできることではありません。葬儀費用を長男が負担するというのは通例であって、法的な定めによるものではないのです。

いざというとき納得して分担できるよう、兄弟や頼れる親族とも話し合い、理解を深めておきましょう。

葬儀費用の負担についての決まりはない

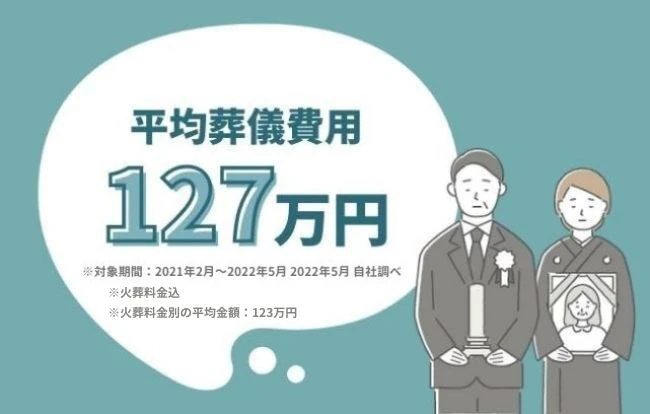

小さなお葬式がおこなった調査によると、火葬料金を含む葬儀費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。ここから火葬料金を除いた平均金額は約123万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

地域差はあるものの、100万円以上になることが一般的です。決して安くない金額であり、急な出費を誰が負担するのかということはトラブルの原因になりかねません。

先述の通り、施主は喪主と別人でも問題ありません。法律上、誰が葬儀費用を支払うのかという取り決めはありません。

一般的には、葬儀費用の支払いは葬儀後から1週間以内です。この間に、遺族で話し合って負担額を決めましょう。

基本的には長男が負担

誰が施主になってもいいとはいえ、葬儀費用は長男が負担することが通例となっています。長男が喪主となることが普通であり、喪主と施主は兼任されるのが一般的だからです。

なお、両親が亡くなった時点で『相続』が開始されるため、長男は相続財産を承継しています。故人の銀行口座は死亡が確認されると凍結されますが、2019年7月1日に施行された改正民法により、凍結口座から葬儀費用を引き出すことが可能となりました。

兄弟で負担する方も多い

法律上、相続財産は兄弟で均等に振り分けることとされています。ただし、これは『遺言』がない場合の『法定相続』です。

故人が遺言を認めていた場合や、信託銀行と『遺言信託』を契約していた場合は、故人の意思に従った配分で相続財産が分配されます。

喪主を務める長男を助けるという意味でも、兄弟で葬儀費用を分担するという形も一般的です。ここで、遺言書や遺言信託との兼ね合いも含めて、適切な分担を話し合うことが重要となります。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀費用の支払いパターン

ここまでは、葬儀費用を誰が負担するか、を見てきました。次に、負担額の捻出方法についてご紹介します。

兄弟と折半する場合は話し合いが必要となり、相続財産から支払う場合は、共同相続人全員が納得の上で行うことが重要です。

香典は遺産ではなく喪主の財産となることも、親族に理解を促した方がよいかもしれません。小さくないお金を動かす際の、トラブル回避という意味でも重要です。

兄弟で折半して支払う

長男と次男という2人兄弟の場合は、費用を折半することが考えられます。経済状況や兄弟の人数によって、適切な分担額を決めましょう。

ここで、兄弟の相続財産を考えることが重要です。お金だけでなく不動産を相続する場合は、固定資産税の納税義務を引き継ぐことになり、他にも債務があればこれも相続することになります。

不平等感からくる後々のトラブルを避けるためにも、相続に関して家族間で話し合いの場を設けておきましょう。

相続財産から支払う

相続財産を葬儀費用に充てる場合、遺産相続の4つのパターンを確認しておきましょう。

1.法定相続……兄弟で均等分配する

2.遺産分割協議……相続人全員で割合を話し合う

3.遺言執行……遺言書の内容で分配する

4.遺言信託……信託銀行が遺言執行する

先述の通り、故人の銀行口座から葬儀費用を引き出すことが可能です。戸籍謄本などの書類さえ準備すれば、1つの金融機関あたり150万円を上限として引き出せます。この場合、相続内容と矛盾がないように、相続人全員の了承を得ましょう。

香典を葬儀費用に充てる

弔問客からいただく『香典』は、香の代わりに霊前に供える金品という意味の他に、葬儀の主宰者である喪主の負担を軽減させるという意図も持ちます。

香典は喪主の財産とされるため、まずは香典を葬儀費用に充てることを考えましょう。その上で、足りない分を相続財産から払うことや兄弟に分担してもらう相談を行う、という流れが一般的です。

相続財産を充てる場合、法定相続や遺言で定められた共同相続人が兄弟以外にもいるなら、その人たちとも話し合いを行います。葬儀費用は相続と関わりが深いため、独断専行は避け、相談を基本としましょう。

<関連記事>

葬儀費用は誰が負担するのか?費用を抑える方法も紹介

種類別!葬儀費用を安く抑えるコツとは?

葬儀費用は項目ごとに細分化され、葬儀社によって費用項目の内訳が変わってきます。一般的な項目別の相場と、不必要な費用をかけないプラン選びを考えてみましょう。

プランの内容がわかりやすいことが魅力の『小さなお葬式』と見比べてみることをおすすめします。

<関連記事>

【第1回調査】一般葬にかかる費用相場(全国編)

【第1回調査】家族葬にかかる費用相場(全国編)

【第1回調査】直葬にかかる費用相場(全国編)

一日葬の費用はいくら?相場や内訳を徹底解説!

施設の利用費用(火葬場など)

日本の葬法は、火葬が一般的です。葬儀社経由で式場や火葬場を選ぶため、どんなプランを選んでも式場利用費は最低限必要となります。

式場利用費は10万円~80万円程度とされ、どの式場を選ぶかで総額が大きく変動します。2日間行う一般的な葬儀では、友人知人を迎えるか親族のみで行うかといった参加人数で式場の規模が変わります。

故人の遺志を踏まえ最低限の規模の葬儀とすることで、式場移動費などもろもろの出費を抑えることが可能です。

葬儀設備費用(祭壇、花など)

祭壇や花などの葬儀設備は、葬儀を質素に済ませるか豪華にするかという分け目であるため、料金の振り幅が特に大きくなっています。葬儀設備から考え始めると、総額が大きく膨らみかねません。

葬儀を進めるために必要な他の費用から検討し、葬儀設備は予算の余りで調整するという考え方をおすすめします。立派な葬儀にしたいという気持ちが強いとしても、まずは基本的なポイントから押さえていきましょう。

おもてなし費用(食事、返礼品など)

葬儀2日間における料理代は、25万円~70万円程度が相場といわれています。弔問客や家族の人数で前後するものの、安い料金ではありません。

一般的な葬儀では、弔問客の人数によりこの金額は変動し、香典に対する返礼品である『香典返し』で費用はさらに膨らみます。そこで、食事や香典返しの内容を質素にしたり、親族や家族だけの小規模な葬儀にしたりすることで、これらの費用は抑えることが可能です。

<関連記事>

葬儀での香典返しのマナーは?金額相場・品物・香典返しなしの場合などを解説

宗教者への費用(お布施など)

僧侶や神父への謝礼金は、『お布施』と呼ばれます。仏教式の場合は、葬儀における読経や戒名、初七日や車代などを含め30万円~100万円が相場です。

檀家に入っているか、葬儀のために葬儀社経由の僧侶を手配してもらうかといったことで費用は増減します。規模の大きい葬儀では僧侶を2名以上手配することもありますが、1名に読経や戒名を行ってもらうだけの最低限のプランにすることで費用を抑えることが可能です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

大切な故人とのお別れの儀式である葬儀は、故人の遺志を汲んだ上で、生者が経済的に負担可能な範囲内で行うことが重要です。長男が葬儀費用を全額支払う必要もないため、家族でしっかりと話し合いましょう。

葬儀はいつ訪れるかわかりませんので、相続について家族と話し合い、葬儀社選びは前もって済ませておくことが大切です。『小さなお葬式』では、明瞭な見積もりと低価格で安心感があり、さらに事前予約での割引も受けられます。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

年金制度には大きく分けて公的年金制度と私的年金制度の2種類があります。ホゥ。