葬儀に関する封筒の用途はさまざまですが、多くの方が思い浮かべるのが香典袋ではないでしょうか。葬儀には宗教・宗派によって異なったルールがあり、よかれと思って行ったことが裏目に出ることもあります。そのため、あまり葬儀に参加したことがない方の中には、香典袋の選び方や書き方などについて悩んでいる方もいるでしょう。

そこでこの記事では、葬儀で使われる封筒の種類について「宗教・宗派によって異なる香典袋のルール」や「遺族が使用するお布施」「心付けに使う封筒」についてご紹介します。封筒の使い分けができれば、どの葬儀でも落ち着いて準備することができるでしょう。

<この記事の要点>

・浄土真宗以外の仏式の香典袋の表書きは「御霊前」「御香典」「御香料」を使う

・神道の葬儀では黒白や双銀の水引が用いられ、表書きは「御霊前」「御玉串料」を使う

・カトリックでは「御花料」「御ミサ料」、プロテスタントでは「御花料」「忌慰料」を使う

こんな人におすすめ

香典袋の選び方を知りたい方

宗派ごとの適切な香典袋を知りたい方

香典の郵送方法を知りたい方

葬儀に持参する香典袋の由来【参列者側】

香典袋とは、お通夜・葬儀・告別式に赴く際に持参するお香典を入れる不祝儀用の袋です。線香や花の代わりとなるもので、現金を包んでお供えします。事情があり葬儀などに参列できない場合は、現金書留でお供えすることも可能です。

もともと葬儀は、弔問客や僧侶へのもてなしなどをする必要があり、お金のかかる儀式でした。そのため戦前は、近隣住民が助け合って食事や飲みものを用意していましたが、戦後からはお金を渡すことが習慣化し香典袋が生まれました。

香典をいれる封筒(香典袋)の種類や表書きは宗教・宗派で違う

香典袋といってもその種類はさまざまで、宗教・宗派で葬儀の様式がかわるように香典袋もかわります。また種類だけではなく、表書きの書き方もかわり、間違った書き方をしてしまうと遺族に悪い印象を与えてしまうので注意しましょう。

ここでは、香典袋の種類と表書きについて解説します。宗教・宗派ごとに違うことを認識しておけば、急な不幸があってもあわてずに対応できますので確認しましょう。

仏式の葬儀

仏式の葬儀で使用する香典袋は、水引きが結ばれたまたは印字された封筒です。水引きを使った香典袋の中にも複数種類があり、蓮の花が描かれているものや、箔押しされたものなどさまざまです。仏式の特徴を以下にまとめました。

| 袋の種類 | 水引きを飾ったもの・または水引の絵が描かれたもの |

| 水引きの色 | 藍銀・黒白・双銀 |

| 袋の絵柄 | 蓮の花・箔押し |

| 表書き | 御霊前・御香典・御香料 |

浄土真宗の葬儀

仏教の宗派のひとつなので、先ほど紹介した仏式の葬儀で使う香典袋と違いはありません。しかし、表書きは異なるので注意が必要です。浄土真宗の特徴を以下にまとめました。

| 袋の種類 | 水引きを飾ったもの・または水引の絵が描かれたもの |

| 水引きの色 | 藍銀・黒白・双銀 |

| 袋の絵柄 | 蓮の花・箔押し |

| 表書き | 御仏前・御香典 |

仏教のほかの宗派では四十九日を過ぎてから仏になると考えていますが、浄土真宗では亡くなってすぐに仏になるとされているので御霊前ではなく、「御仏前」を使用します。浄土真宗の中にも大谷派・本願寺派の2つがありますが、どちらも御仏前・御香典で対応可能です。

神道の葬儀

日本には、仏教のほかにも神道と呼ばれる宗教があるのをご存じでしょうか。この2つは、葬儀の意味や様式とともに香典袋も異なります。神道の特徴を以下にまとめました。

| 袋の種類 | 水引きを飾ったもの・または水引の絵が描かれたもの |

| 水引きの色 | 黒白・双銀 |

| 袋の絵柄 | 無地 |

| 表書き | 御霊前・御玉串料 |

仏教とは異なるため、仏教のみに使われる蓮の花や箔押しされている香典袋はマナー違反です。表書きは、仏教でも使える御霊前でも問題ありませんが、仏教では使わない「御玉串料」を使います。

天理教・金光教の葬儀

天理教と金光教も日本にある宗教のひとつですが、仏教とは異なります。特徴を以下にまとめました。

| 袋の種類 | 水引きを飾ったもの・または水引の絵が描かれたもの |

| 水引きの色 | 黒白・黄白 |

| 袋の絵柄 | 無地 |

| 表書き | 御霊前・御玉串料・御榊料 |

天理教・金光教も神道と同様に、蓮の花や箔押しされている香典袋は使えません。また、御霊前や御玉串料以外にも「御榊料」とした表書きを使います。仏教と比べると認知度が低い宗教ではありますが、それほど気構える必要はありません。

キリスト教の葬儀

キリスト教は信仰者数が20億人を超えるなど、世界的に信仰者が多いことで有名な宗教です。キリスト教は大きく分けて、カトリックとプロテスタントの2つがありそれぞれ独自のルールがあります。キリスト教の葬儀に参列する際は、どの教徒の方の葬儀であるのかまでチェックしておきましょう。キリスト教の特徴を以下にまとめました。

カトリックの場合

| 袋の種類 | 仏式で使用するもの・十字架が印字されたもの |

| 水引きの色 | 黒白・双銀・一部地域で黄白 |

| 袋の絵柄 | 無地または、十字架・ユリの花 |

| 表書き | 御花料・御ミサ料・献花料・御霊前 |

プロテスタントの場合

| 袋の種類 | 十字架が印字されたもの |

| 水引きの色 | 使用しない |

| 袋の絵柄 | 無地または、十字架 |

| 表書き | 御花料・忌慰料(きいりょう)・献花料 |

創価学会の葬儀

創価学会の場合は少し特殊で、友人葬と呼ばれる葬儀手法で香典は基本的に必要ありません。友人葬では「まごころ」を重視する考えをもっているため、儀礼として香典の受け取りを否定しています。小規模に行われる友人葬は、比較的リーズナブルに抑えられるでしょう。

しかし一般的に否定されているだけであり、地域や主催者によっては香典が必要な場合もあります。友人葬に参加する際は、事前に香典の有無をチェックしておきましょう。特徴を以下にまとめました。

| 袋の種類 | 水引きを飾ったもの・または水引の絵が描かれたもの |

| 水引きの色 | 黒白・双銀 |

| 袋の絵柄 | 無地 |

| 表書き | 御霊前・御香料 |

宗教・宗派がわからない場合

葬儀は宗教・宗派によって香典のルールだけではなく、葬儀の意味や様式にも大きな違いがあります。よかれと思って行ったことが宗教によっては、マナー違反となる場合もあります。そのため参列する場合は、事前に調べておくことがおすすめです。

しかし、先方の宗教がわからない場合もあります。その場合は御霊前を使うとよいでしょう。浄土真宗とキリスト教のプロテスタント以外では御霊前を使っても問題ありません。数ある表書きの中でも対応力が高い表書きのため、困ったときは御霊前を選択するとよいでしょう。

香典に包む金額で香典袋の種類が変わる【参列者側】

宗教・宗派によって香典袋に違いが生まれるように、香典に包む金額によっても違いがあります。昨今はコンビニでもさまざまな香典袋を簡単に購入できますが、見栄えだけを考えて豪華なものを選んでしまうと、場合によってはマナー違反になることもあるため注意が必要です。

香典は、故人との付き合いの深さや参列者の年齢によって包む金額も変わります。金額にあった香典袋を選びましょう。

5,000円以下の場合

5,000円以下の香典を包む場合は、実際に水引きが結ばれているものではなく印刷されているものを使いましょう。色は藍銀を選択します。5,000円以下の金額を包む場合の故人との間柄と金額相場を以下にまとめました。

友人の配偶者

20代:3,000円 30代:3,000円~5,000円 40代以上:5,000円以上

親しい友人

20代:5,000円 30代・40代:5,000円以上

一般的な友人

20代・30代:3,000円~5,000円 40代以上:5,000円以上

知人

20代~40代:3,000円 50代:5,000円以上

3万円未満の場合

5,000円より多く3万円未満の金額の香典を包む場合は、印刷された水引きではなく、実際に水引きが飾りつけられている香典袋を使用します。色は白黒を選びましょう。香典袋の中には御霊前と印字されているものもあり、それを利用しても問題ありません。5,000円より多く3万円未満を包む場合の故人との間柄と金額相場を以下にまとめました。

親しい友人

30代・40代:5,000円~1万円 50代:1万円以上

一般的な友人

40代以上:5000円以上

知人

50代:5,000円以上

上司

30代以上:5,000円以上

兄弟

20代:1万円 30代:1万円以上

親戚

20代:1万円 30代:1万円以上

祖父母

20代:1万円 30代:1万円以上

3万円以上の場合

3万円以上の香典を包む場合も、印刷された水引きではなく実際に水引きが飾ってある香典袋を使用しましょう。水引きの中でも双銀が一番高価なものであり、3万円以上包む場合は双銀を選ぶのがおすすめです。3万円以上包む場合の故人との間柄と、金額相場を以下にまとめました。

両親

20代:3万円~10万円 30代以上:5万円~10万円

兄弟

30代:1万円~3万円 40代以上:5万円

親戚

30代:1万円~3万円 40代以上:3万円~5万円

祖父母

30代:1万円~3万円 40代以上:3万円~5万円

香典袋の「中袋」の書き方について【参列者側】

香典袋は水引きが結んである外の封筒だけではなく、内側に現金を入れる中袋がついている場合があります。こちらも書き方にルールがあるため確認しましょう。

中袋がない場合は、封筒に氏名や住所などを書く必要があります。中袋がある場合は、封筒には氏名や住所を記入する必要はありません。中袋の裏面左下に、縦書きで氏名・住所・電話番号を記入します。住所は正確に記載する必要がありますが、電話番号については書かなくても問題ありません。

また中袋がある場合は、表側の中央に縦書きで金額を記入します。金額を書く際はアラビア数字ではなく、漢数字で書くことがルールです。漢数字といっても、「一」「三」といった常用漢字ではなく、「壱」「参」などの大字を使うことを覚えておきましょう。

香典を郵送する場合の封筒の注意点【参列者側】

やむを得ない事情によって、お通夜・葬儀・告別式どの式にも参列できない場合もあるでしょう。親しい間柄で赴くことはできなくても、お悔やみを申し上げたい場合は香典の郵送もできます。

郵送する場合は、香典袋にお金を入れた上で書留封筒に入れて送るのがマナーです。現金を直接入れるのは失礼にあたるので避けましょう。またお悔やみの手紙を添えたい場合は、別の封筒を用意する必要はありません。お手紙の封筒を入れてしまうと二重封筒になってしまい、不幸の重なりを連想させるため避けるようにしましょう。

100円ショップの香典袋は失礼になるか?【参列者側】

近年は、コンビニや100円ショップなどで手軽に安価な香典袋を購入できるようになりました。しかし、100円ショップで購入した香典袋を使用するのは失礼にあたるのではないかと心配される方もいるでしょう。

結論からいうと100円ショップのものを使っても、ほかのマナーが守られていれば問題ありません。ただし、あらかじめ表書きが印字されている場合、使用できる宗教での通夜や葬儀・告別式なのかを十分に確認する必要があります。また金額によっては適した香典袋が売っていない場合もあるため、事前に調べておくとよいでしょう。

僧侶に渡すお布施の封筒の種類【遺族側】

葬儀に使う封筒は、参列者が使用する香典袋だけではありません。遺族が使用するものもありますので、あわせて確認しましょう。

多くの式の場合は、僧侶にお布施を納める必要があります。その場合は、香典を渡すときと同様に封筒に入れるのがマナーです。ただし香典とは異なり、水引きがついたものを利用してはいけません。なぜなら、お寺に不幸があったわけではないからです。

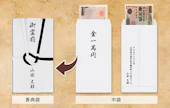

奉書紙

僧侶にお布施を納める際の具体的な方法をご紹介します。お布施を包む際は、奉書紙で包むのが正式で礼儀正しい作法です。奉書紙とは和紙の一種で、もともとは高位のものが使用していた紙をいいます。

奉書紙で包む場合は、直接お金を包むのではなく半紙でお金を包んでから包むようにしましょう。直接お金を包むのはマナー違反です。中袋がある場合は、半紙ではなく中袋にお金を入れてから包みます。

包み方を簡単に紹介すると、まずは表と裏を確認しましょう。奉書紙は表と裏で手触りが違います。ツルツルしている面が表、ザラザラしている面が裏です。折り方は慶事のときに使う上包みのときと同様、上側の折り返しに対して下側をかぶせるように折りこみます。少し面倒な方法ではありますが、誠意が伝わるため丁寧に包みましょう。

白無地の封筒

お布施を包む方法として、白無地の封筒に入れる方法もあります。白無地の封筒の場合も奉書紙を使うのがおすすめですが、封筒に入れる方法でも問題ないでしょう。包む際は無地のものでなくてはならないため、郵便番号の枠がついているものは使えません。

また封筒の中には二重になっているものもありますが、これは不幸が重なることを連想させるので使用するのは避けましょう。香典のときと同様に、表書きがすでに印字されているものを使用しても問題ありません。

お布施袋の表書きの書き方

お布施袋には、表と裏に書くことが決まっています。まず表の上段に「お布施」または「御布施」と記入します。すでに記入されているものを使用しても問題ありません。下段には「○○家」のように、誰からいただいたお布施かわかるように施主の姓かフルネームを記入しましょう。

次に、裏側に住所と金額を記入します。記入する際は、濃墨で書くのが正式な書き方です。香典と同様に、漢数字の大字を使って金額を記入しましょう。また、包むお金は新札を使うのがマナーです。

葬儀で渡す「心付け」を入れる封筒について【遺族側】

心付けとは、葬儀費用以外に火葬場のスタッフ・霊柩車やマイクロバスの運転手などに、お礼の気持ちとしてお支払いするお金です。心付けを渡すのは義務ではありませんが、冠婚葬祭業者の中では昔から行われている習わしとして浸透しています。

心付けを渡すタイミングはさまざまですが、後回しにしてしまうと火葬場のスタッフや運転手が帰ってしまいます。タイミングを逃さないためにも、早めに渡しておくとよいでしょう。

心付けを渡す際も、お布施と同様に封筒に入れて渡します。白い無地の封筒に「志」や「御礼」と記入します。心付けの場合は、濃墨で記入しても問題ありません。1,000円~3,000円程度の心付けなら、ポチ袋を利用するのもよいでしょう。その場合は、お札を三つ折りにしてタテ向きにして入れます。

番外編:秩父地方に伝わる「赤い水引き封筒」

水引きの色には藍銀・黒白・双銀があるのは広く浸透していますが、秩父地方には通夜の際に「赤い水引き」に御見舞いと表書きをして持っていく場合があります。これは、お見舞いに行けず、今頃になってしまったがお受け取りくださいという気持ちが込められた独特な風習です。

近年はこの風習もなくなりつつありますが、秩父の方が知り合いにおられる方は覚えておくとよいでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

香典袋には宗教・宗派によって、袋の種類・水引きの色・袋の絵柄・表書きなどさまざまな違いがあります。よかれと思って行ったことでも宗教・宗派が違えば失礼にあたる場合もあるため注意しましょう。無難に乗り切りたい方は、「御霊前」が多くの宗教・宗派に使える表書きであることを覚えておくと便利です。

また、お布施や心付けなど葬儀に関する封筒はさまざまです。小さなお葬式では、葬儀に関するさまざまな相談に24時間365日対応しております。葬儀プランだけでなく、宗教宗派のマナーなどにもお応えしますので、お気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。