香典を用意する際に「御仏前で正しいか」「御仏前とはいつから使える言葉か」と悩んだ経験がある方もいるのではないでしょうか。香典は日常生活の中で頻繁に接するものではないため、分からなくなることは誰にでも起こり得ることです。

そこで今回は、香典の表書きでよく使用する御仏前と御霊前の違いや適切な書き方、香典を包むときのマナーを詳しく紹介します。香典に関する知識を深めれば、時と場合に合った適切な形で用意できるようになるでしょう。

<この記事の要点>

・御仏前は故人が成仏した後に使用し、御霊前は故人が成仏する前に使用する

・四十九日以降の香典袋には濃墨を使用するのが一般的

・香典金額は4や9など縁起の悪い数字は避けるのがマナー

こんな人におすすめ

御仏前の言葉の意味を知りたい人

御仏前と御霊前の違いを知りたい人

香典のマナーについて知りたい人

御仏前とは?

香典を包むときに、表書きについて悩むことがあるでしょう。市販されている香典袋には「御仏前」だけでなく「御霊前」と書かれているものがあるためです。ここでは、御仏前の意味や御霊前との違い、御仏前を使い始めるタイミングについて解説します。

御仏前と御霊前と御香典の違い

御仏前とは文字通り「仏様の前」という意味です。仏教の世界では、成仏すると故人は仏様になるため、成仏後の故人に差し出すものには御仏前と記載します。「仏」を「佛」と書くこともありますが、どちらでも構いません。両方とも読み方は「ごぶつぜん」で意味は同じです。

御仏前と御霊前は似ていますが、使用するタイミングに明確な違いがあります。間違って使用すると失礼にあたるため、注意が必要です。御霊前は、亡くなってから仏となる前の故人へ向けて使用します。一方、御仏前は、無事に成仏し仏様となった後の故人へ向けた言葉です。

御仏前はどの法事から使える?

故人が成仏しこの世から旅立つのは、命日から49日目です。亡くなってから49日間は霊として存在すると考えられています。故人の状態やタイミングに合わせて、使用する言葉を選びましょう。

| 通夜や葬儀、初七日 | 御霊前 |

| 四十九日以降の法要 | 御仏前 |

ただし、御霊前を使用しない宗派もあります。例えば、曹洞宗や浄土真宗は「故人の魂は死後すぐに成仏する」という考えであるため、御霊前は使用しません。葬儀でも御仏前と記載するのがマナーです。

四十九日の意味

故人が亡くなった日から49日目に執り行う法要が四十九日です。御仏前と御霊前を使い分けるタイミングである四十九日には特別な意味があります。

仏教では、故人は49日間かけて「六道」と呼ばれる6つの世界で悟りを開きながら、7日間ごとに裁きを受けるという考えです。49日目は故人が来世どの世界で生きていくか、最後の審判が行われます。また、四十九日は忌明けの日です。少しずつ前を向き、日常を取り戻し始める大切な時期でもあります。

四十九日法要を繰り上げた場合はどうする?

四十九日法要は通常49日目に執り行いますが、35日目に「忌明け法要」として前倒しする場合もあります。繰り上げたときも香典袋には御仏前と記載しましょう。法要では、親族や友人が集まり故人の冥福を祈ります。「故人が無事に成仏できる」「すでに成仏している」という願いを込めて、御仏前を使用するのがマナーです。

宗教別!香典袋の表書きの違い

「仏教以外でも同じように表書きを書いてよいのか」と疑問を感じる方もいるでしょう。宗教によって生死観は大きく異なります。死後故人が仏になるというのは仏教の考え方で、他の宗教では基本的に御仏前は使用しません。ここでは、宗教ごとの表書きの違いを紹介します。

仏教の場合

葬儀や初七日では御霊前を使用するのが一般的です。四十九日以降は、御仏前や御香典と記載します。

ただし、宗派によって考え方が異なるため注意が必要です。葬儀でも御霊前を使用せず、御仏前や御香資、御香典と記載する場合があります。間違いや失礼がないか心配な方は、親族や寺院に相談しましょう。

| 通夜・葬儀・初七日 | 四十九日以降の法要 | |

| 浄土真宗、曹洞宗 | 御仏前、御香典、御香資 | |

| 他の宗派 | 御霊前、御香典、御香資 | 御仏前、御香典、御香資 |

神道の場合

神道では、故人は亡くなった後、祖先の神々のところへ戻り仲間になると考えられています。したがって、香典やお供え物にも「御神前」を使うのが一般的です。また、以下のような言葉も使用できます。

御神前、御玉串料、御霊前、御榊料、御神饌料、御弔料、初穂料、御供

市販の香典袋を使用する場合、蓮の花が描かれていないものを選びましょう。蓮の花は極楽に咲く花で、仏教のシンボルです。神道では絵柄のない白い封筒を使用します。

キリスト教の場合

キリスト教も宗派による違いがあります。カトリックでは御霊前が使用可能です。故人は死後霊魂となって神に召されると考えられているため、使用しても失礼にあたりません。

| 宗派 | 表書き |

| カトリック | 御花料、御ミサ料、御霊前 |

| プロテスタント | 御花料、献花料、忌慰料 |

香典袋は百合の花や十字架が描かれているものを選びます。百合は聖母マリアを象徴する花です。見当たらないときは白い封筒でも問題ありません。

無宗教・宗教不明の場合

宗教が分からない場合や亡くなった方が無宗教である場合は、「御香典」と記載するのが無難です。御香典には「お線香の代わりに供えるもの」という意味があるため、基本的にどの宗教や法要でも使用できます。

ただし、キリスト教や神道はお香を供える習慣がないため、御香典は使用しません。生死観は個人や宗教により大きく異なる繊細な問題です。葬儀や法要に参列する前にしっかりと確認したほうがよいでしょう。

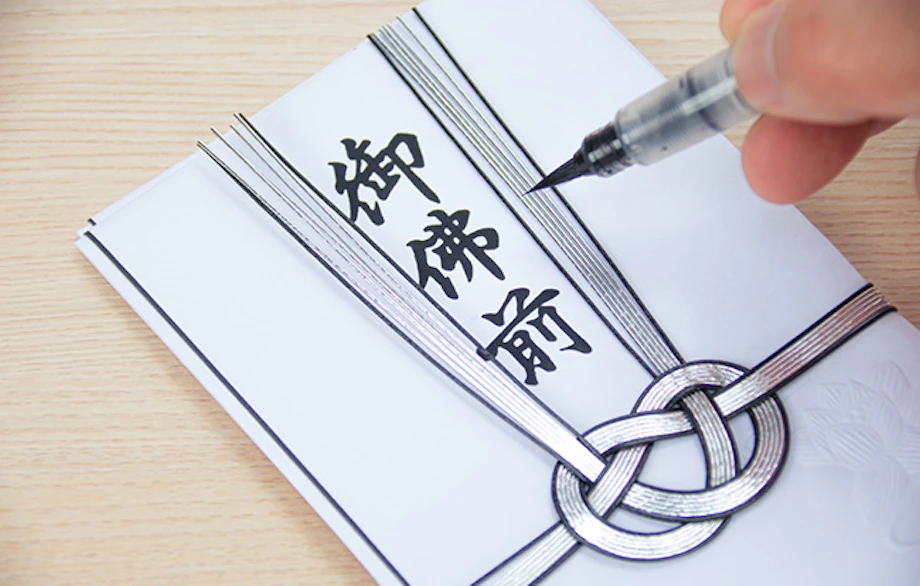

香典袋の書き方と注意点

香典袋を用意する際に注意したいのは、表書きだけではありません。外袋や中袋の書き方にもルールがあります。香典は故人や遺族への心遣いです。せっかくの厚意が無駄にならないように、適切な形でお包みしましょう。ここでは、香典袋を用意する際の注意点と書き方を紹介します。

外袋の書き方

香典袋の一番外側の袋が外袋です。中央上部に御仏前や御霊前といった表書き、その下に名前を書きましょう。連名の場合、3名以下であれば全員の名前を書いても構いません。目上の方や代表者を中央に、他の方の名前はその左側に書きます。

3名より多い場合、代表者の名前のみを記載し、左に「一同」と書き添えましょう。別紙に全員の名前を書いて、香典袋に同封します。

中袋の書き方

中袋の表側中央にはお包みした金額、裏側左下には郵便番号や住所、名前を記載します。中袋も外袋と同様、基本的には縦書きです。ただし、横書きするように枠が印刷してある封筒を使用する場合、横書きでも構いません。

中袋と外袋で二重にすることで「不幸が重なる」と連想させるため、中袋を使用しない地域もあります。中袋がない場合、外袋の裏側に金額、住所、名前を書きましょう。

四十九日以降は濃墨を使用

香典といえば薄墨というイメージを持つ方も多いでしょう。葬儀で薄墨を使用する理由は、主に以下の2つです。

・故人が亡くなることを予想しておらず、用意が整っていないことを表すため

・故人が亡くなった悲しみで涙が混ざり、墨の色が薄くなったと表現するため

四十九日以降は事前に法要の予定があり、忌明けを迎えることから濃墨を使用するのが一般的です。ただし、地域によっては常に薄墨を使用する場合もあるため、家族や親戚に確認を取るとよいでしょう。

金額は大字で表記する

中袋に金額を記載するときは大字を使います。大字は普段の生活ではあまり使用しないため、確認しながら間違えないように書きましょう。

金額の前には「金」、後ろには「也」を付けるのが一般的です。一万円の場合、「金壱萬圓也」と書きます。香典でよく使用する大字は以下の通りです。

| よく使用する大字 | 弐(二)、参(三)、伍(五)、漆(七)、什(十)、仟(千) |

香典を包むときや渡すときの5つのマナー

香典を包むときや渡すときにも気を付けたいマナーがあります。香典のマナーを知り、社会人としてふさわしい態度でお渡しできるようにしましょう。ここでは、基本的なマナーを5つ紹介します。法要に参列する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

香典袋の水引に注意

香典袋は水引の色にも注意が必要です。水引は白黒や藍銀(青白)、双銀(銀色一色)の3色が基本ですが、地域や宗教によって違いがあります。例えば、関西圏では黄白を使用することがあるため、それぞれの地域の慣習を事前に確認しましょう。宗教ごとの違いは以下の通りです。

| 宗教 | 水引 |

| 仏教 | 白黒、双銀(銀色一色)、藍銀(青白)、黄白 |

| 神道 | 白黒、双銀(銀色一色) |

| キリスト教 | 白黒 |

| 無宗教 | 白黒 |

お札の向きは裏返しにする

お札が複数枚あるときは、全ての向きをそろえます。中袋の表側にお札の表側(肖像画がある面)が来ないように裏返しに入れるのがマナーです。故人が亡くなった悲しみを表現するとともに、遺族が金額を確認しやすいようにという配慮の意味もあります。

一般的に香典では新札を使用しませんが、四十九日以降はあまりこだわらなくても構いません。ただし、中には気にする方もいるため、新札を避けるか折り目を付けて使用感を出すのが望ましいでしょう。

縁起の悪い数字は避ける

香典にはふさわしくない金額があります。縁起の悪い数字は避けるのがマナーです。香典にふさわしくない数字は以下のようなものがあります。

・四:「死」を連想させる

・九:「苦」を連想させる

・偶数:割り切れる数字は故人とこの世のつながりを切ることを連想させる

最近は2万円を1万円札1枚と5,000円札2枚に分けて包む方が増えています。金額は偶数でも枚数は奇数になるため問題ないという考え方です。ただし、捉え方は人によって異なるため、できれば1万円や3万円といった金額を選ぶことをおすすめします。

袱紗(ふくさ)に包んで持参する

香典を持参する際には、袱紗(ふくさ)に包みましょう。袱紗は慶事でも使用しますが、弔事用の袱紗は青や緑、紫といった寒色系の暗めの色です。また、弔事では袱紗が左開きになるように包みます。

香典を渡すときは、香典袋を袱紗の上に乗せてお渡しするのがマナーです。相手から読める向きに置いて、両手を添えて差し出します。

お悔やみの言葉を添える

香典を渡すときにお悔やみの言葉を添えることも大切なポイントです。声を掛けなくてもマナー違反にはなりませんが、言葉を添えることでお悔みの気持ちが遺族にしっかりと伝わります。小さく優しい声で「この度はご愁傷さまでございます」「お悔やみ申し上げます」と伝えるとよいでしょう。

ただし、不幸が重なることを連想させる「重ね重ね」「くれぐれも」のような重ね言葉や「忙しい」「短い」といった言葉は縁起が悪いと考えられています。使わないように気を付けましょう。

四十九日の香典の金額の目安は?

お包みする香典の金額が気になる方もいるでしょう。香典は突然の出費を補い合うという意味があり、遺族への心遣いとして渡すものです。本来、特に決まりはありません。ただし、あまりに常識を外れると失礼にあたることもあるため、一般的な目安を紹介します。年齢や収入、地域の慣習によって異なることを念頭に置き、参考にしてみてください。

親族の場合

四十九日にお渡しする香典の目安は、故人との関係性によって異なります。実父や実母は1万円~5万円、それ以外の親族は1万円~3万円程度が目安です。

故人との関係が深い方は、目安よりも多い金額をお渡しすることがあります。また、自身の年齢や社会的地位が高い方も多く包むのが一般的です。例えば、実父や実母が亡くなった場合、葬儀の規模や自身の収入・年齢に応じて5万円~10万円包む方もいます。

友人や知人の場合

友人や知人も関係性によりますが、1万円程度用意すれば失礼がないでしょう。葬儀後は家族や親族だけで法要を執り行うことが多い中、声が掛かるということは故人や遺族にとって大切な方だったということです。

香典は本人の気持ち次第だからこそ、少な過ぎるのは失礼にあたります。血縁関係のない友人や知人であっても、少なくとも5,000円以上はお渡ししましょう。

会食にも参加する場合

四十九日法要後の会食に参加する場合、1人当たり5,000円~1万円程度上乗せしてお包みするのがマナーです。施主側が用意する食事代や会場費、移動費、香典の返礼品を含めると同じくらいの金額がかかっています。

お渡しする香典が遺族の負担する金額以下になるのは好ましくないでしょう。香典の目安が分からず悩んだ場合には、想定より少し多めにお包みすると、礼儀があり丁寧な印象になります。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

御仏前とは「仏様の前」という意味で、故人が成仏する四十九日以降に使用するのが一般的です。ただし、仏教以外では御仏前を使用しない、仏教でも宗派によっては御霊前を使用しないといった決まりがあります。宗教や宗派による考え方の違いで、表書きの書き方も大きく異なるため注意しましょう。

香典は表書きの他にも、中袋の書き方や渡すときのマナーが数多くあります。葬儀や香典について気になることや困っていることがあれば、小さなお葬式にご相談ください。知識や経験豊富なスタッフがサポートします。

自身が亡くなったときのために、エンディングノートを書いておくのもおすすめです。ホゥ。