七回忌は大切な年忌法要の一つですが「家族だけで行ってもいいのか」「何年目にやるのか」「いつまでにやればよいのか」と、わからないことが多い方もいるかもしれません。故人や僧侶、参列者に失礼がないように、しっかりと準備をしておきたいところです。

この記事では、七回忌の時期や準備、家族だけで七回忌を行う際に必要なことを紹介します。

<この記事の要点>

・亡くなってから6年目の祥月命日に行う年忌法要であり、僧侶を招いて法要を営むのが一般的

・家族だけで法要を執り行っても問題はないが、周囲への説明・報告が重要

・日程や場所をきめ、僧侶や参列者・会場の手配を行う

こんな人におすすめ

七回忌法要を控えている方

七回忌の意味について知りたい方

年忌法要の数え方を知りたい方

七回忌の意味と年忌法要の実施時期

七回忌は、数ある年忌法要のうちの一つです。この記事では、七回忌の意味や、行う時期、年忌法要のなかでどのような位置づけなのかも紹介します。七回忌法要の流れや内容も解説するので、ぜひ参考にしてください。

七回忌とは?意味や数え方

七回忌とは、亡くなってから6年後の祥月命日(しょうつきめいにち)のことです。「ななかいき」または「しちかいき」と読みます。祥月命日は、亡くなった月と日にちのことで、仮に1月1日に亡くなったのであれば、毎年1月1日が祥月命日にあたります。

このとき、亡くなった日を1回目の祥月命日としてカウントします。つまり、逝去日が一回忌、1年後が一周忌、2年後が三回忌と続き、6年後が七回忌に当たります。

七回忌法要のことを略して、七回忌と呼ぶことも多々あるので覚えておきましょう。

七回忌法要の内容や流れ

七回忌には、僧侶に依頼して法要を営むのが一般的です。これを「七回忌法要」と呼びます。七回忌法要は仏教が興った当初からあるものではなく、仏教が日本に伝来してから生まれたものだといわれています。

地域や宗派の習わし、寺院や家族の意向などによって変わりますが、一般的な七回忌当日の流れは以下のとおりです。

1. 家族・親族が会場に集まる

2. 僧侶と家族・親族が着席する

3. 法要開始

4. 僧侶による読経・焼香

5. 家族・親族による焼香

6. 僧侶による法話

7. 法要終了

8. お斎(おとき:会食)

9. 解散

七回忌を含めた年忌法要一覧

七回忌などの年忌法要には、次のようなものがあります。

| 法要の名称 | 行う時期 (亡くなってからの年数) | 法要の一般的な内容 |

| 一周忌 | 満1年 | 家族や親族が参列し、僧侶による読経の後、焼香・食事をする |

| 三回忌 | 満2年 | 家族や親族が参列し、僧侶による読経の後、焼香・食事をする |

| 七回忌 | 満6年 | 家族や親しい親族が参列し、僧侶による読経の後、焼香・食事をする |

| 十三回忌 | 満12年 | 家族だけで供養する |

| 三十三回忌 | 満32年 | 弔い上げをする場合は、僧侶を呼んで法要を行う |

「3」と「7」がつく年に法要が行われる理由は、仏教で大切にする数字にあやかっているからと考えられています。

3は「2を超える」という意味で、「有・無」や「損・得」「勝ち・負け」など両極端にかたよった考え方から離れ、中道をめざす思想が背景にあります。

また、7は「お釈迦様が生まれたときに7歩歩いた」という伝説に由来します。人間の迷いの姿である「六道」の世界を超えて、悟りの境地に至ることを暗示していると考えられています。

七回忌は家族だけで執り行ってもよいのか

法要は、亡くなってから年数が経過するほど小規模で営む傾向があります。いつまで家族以外の参列者を招待すればよいのか迷う人もいるかもしれません。ここからは、七回忌を家族だけで行う場合の流れや注意点を解説します。

親族を呼ぶのは何回忌までか

「〇回忌までは親族や知人を呼ぶ」などのきまりはないため、それぞれの事情に応じて参列者の範囲をきめて問題ありません。

かつては、三回忌や七回忌までは親族や友人・知人を招いて盛大に行うのが習わしでしたが、最近ではいずれの法要も家族のみで行うケースが増えています。

七回忌は家族だけで執り行っても問題ない

一周忌は故人が亡くなってから1年後、三回忌は2年後に行われますが、七回忌ともなると6年も経っていることから、家族を中心に行っても問題はありません。

家族だけで行う場合や、親しい親族は招く場合など、家庭の事情に応じて柔軟に決めましょう。

七回忌を行わないケースもある

七回忌の法要自体を執り行わないケースもあります。

ただし、菩提寺との関係が悪化しないように、家族や親族とよく相談することが大切です。また、その年に複数の法要が重なった場合は、まとめて法要を執り行うこともできます。

周囲への説明・報告が重要

家族だけで七回忌を行う場合は、周囲の人に丁寧な説明をすることが大切です。たとえば、三回忌に参列した親族の中には、「当然七回忌にも招かれるだろう」と考えている人がいるかもしれません。

また、生前に故人にお世話になった知人が、七回忌に参列したいと考えている場合もあるでしょう。予定を空けて連絡が来るのを待っているかもしれません。

そのため、あらかじめ家族だけで行うことを丁寧に説明しておくことをおすすめします。また、法要終了後には、無事に七回忌を執り行った旨を挨拶状にて報告しましょう。

法要の準備はいつから始めるのか

諸々の手配を逆算して考えると、少なくとも2か月前から準備にとりかかるとよいでしょう。法要の準備は多岐に渡り、僧侶や参列者、業者の都合も影響するので、余裕をもって準備するのがおすすめです。

まずは家族で話し合い、寺院にも相談しながら七回忌の日程をきめましょう。

七回忌を営む前に準備すべきこと

七回忌の準備にはどのようなものがあるのでしょうか。すでに一周忌や三回忌などの法要を経験しているかもしれませんが、準備に漏れが生じないようあらためて必要な項目を確認しておきましょう。

招待する人をきめる

法事・法要をどのように行うかは、各家庭により異なります。三回忌まではある程度の規模で行い、七回忌以降は遺族や親族のみで小規模で行うことが多いようです。

日程と場所をきめる

七回忌法要を行う際は、初めに日程をきめます。家族の希望のほか、寺院の都合や会場の空き状況などをふまえて日程をきめましょう。会場は、自宅・寺院・法事会館・ホテルなどが選択肢として挙げられます。

食事の手配をする

法要が終わったあと、集まった方たちで会食をすることも多いです。法要後の食事は「お斎(おとき)」と呼ばれます。内容は精進料理がよいといわれることもありますが、近しい人だけで集まるのであれば、あまりこだわらなくてもよいでしょう。仕出し料理を頼んだり、料理店を予約したりして食事の手配をしておきます。

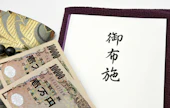

僧侶に依頼してお布施を用意する

七回忌法要では、僧侶に読経をしてもらいます。お付き合いのある菩提寺や檀那寺にお勤めを依頼しましょう。

僧侶にお渡しするお礼には、「お布施」や「お車代」、僧侶が食事を辞退した場合に渡す「御膳料」があります。それぞれの金額の目安は以下のとおりです。

| お布施 | 3万円程度 |

| お車代 | 5,000円~1万円 |

| 御膳料 | 5,000円~2万円 |

お供え物や供花を手配する

お供え物や供花は、法要の前日までに届くように手配しましょう。線香と花のほか、お茶やお菓子、果物などの飲食物を用意して、法要後に食べたり持ち帰ったりします。

返礼品を手配する

七回忌法要の返礼品は、参列者からいただく香典に対するお返しの意味もあります。相場は2,000円~1万円程度です。品物は「消えもの」と呼ばれる消耗品を選びましょう。石鹸やタオル、食品などの日用品や、カタログギフトなどがおすすめです。掛け紙の表書きは「志」や「粗供養」を用い、水引は黒白か銀の結び切りを選びます。

家族だけで行う七回忌の準備

七回忌を家族だけで行う場合は参列者が少人数になるため、自宅に僧侶を招いて読経してもらうことも多くあります。

法要後の会食は、仕出し弁当を取ったり、レストランに出かけたりしますが、いずれにしても家族のみであるため、準備がしやすいというメリットがあります。

七回忌はいつまでに行う?前倒しと先送り

七回忌の日程調整で頭を悩ませる方も少なくありません。祥月命日に法要を実施することが難しい場合もあるでしょう。

その際、日程は前倒しすべきなのか、先送りでもよいのかわからない方も多いかもしれません。ここからは、七回忌はいつまでに行うべきなのか解説します。

基本的には祥月命日当日に行う

基本的に、七回忌は亡くなってから6年後の祥月命日に実施します。しかし、当日に執り行うのが難しいこともあるでしょう。そして、実際には祥月命日を守ることよりも、関係者が参加しやすい日程で行うことを優先するのが一般的です。

日程は家族の希望だけではきまらない

法要の日程は、家族の希望だけできめられるものではありません。家族以外の参列者の都合や寺院の都合、会場の空き状況を確認する必要があります。そのため、祥月命日から日程をずらして実施しなければならないこともあるでしょう。特に、寺院の都合がつかないと法要を行えない点に注意が必要です。

檀那寺や菩提寺がなく、家族の希望日程を優先したいときは寺院手配サービスを利用するのもおすすめです。

法要の前倒しと先送りについて

日本では、古くから「仏事は先延ばしにしない」という教えが根づいています。そのため、祥月命日に法要を行えない場合は、日程を前倒しにして調整します。

一方で、無理に前倒しするのではなく、日程を先送りにしてもよい地域もあります。これは「先送りにしてでも充分な準備をして、多くの参加者が集まって法要を営むほうがよい」という考え方が根源にあるようです。

メールや電話など法要案内のマナー

七回忌をの日程と会場がきまったら、出席をお願いする方々に法要の案内を送ります。大切な供養の機会なので、マナーを心得て七回忌の案内をしましょう。

連絡はいつまでにするのが適切か

参列者には、遅くとも法要の1か月前までには案内を済ませておきましょう。実施間際の案内は失礼な印象を与えます。

また、食事の席を設けたり、返礼品を用意したりする場合は、出席人数を事前に把握する必要があります。

メールやメッセージアプリでの連絡

スマートフォンやパソコンを利用して、メールやLINEなどのメッセージアプリで七回忌の案内をするケースも増えているようです。相手が家族や親しい親族であれば失礼にはあたらないでしょう。

メールやメッセージアプリでの連絡は、日時や会場名の伝え間違いが起こりにくいというメリットがあります。一方で、スマートフォンやパソコンの取り扱いに不慣れな方もいることには配慮が必要かもしれません。

電話で案内する

法要の連絡を電話でする方も多くいます。電話は、相手の都合を直接聞くことができるという利点があります。ただし、伝え間違いや聞き間違いはトラブルのもとになるので、お互いに必要事項を復唱し合うなどして、認識に相違が出ないように注意しましょう。

案内状を送る方は減少傾向に

昔は親戚付き合いが盛んだったこともあり、七回忌にたくさんの方を招いていました。多くの人に法要を知らせる必要があり、かつては案内状を用いて知らせるのが主流でした。

しかし、昨今は親戚付き合いが希薄な家庭も多く、七回忌ともなると家族と親族以外が参列することは少ないでしょう。そのため、案内状を送付するケースは少なくなっています。もちろん、案内状を送ることが不適切というわけではありません。

お返しはいつ?返礼品を贈る時期や内容

七回忌法要を営む際、参列と香典のお礼をかねて返礼品を用意することがあります。では、このお返しはいつ贈ればよいのでしょうか。名前のとおり「礼に対してお返しする品」なので、贈るタイミングや品物の内容を確認しておきましょう。

ここからは、お返しのタイミングと内容、マナーを解説します。

法要当日に渡すことが多い

きまった対応方法があるわけではありませんが、お返しは七回忌法要当日に渡すことが一般的です。法要が全て終了し、散会するタイミングで参列者に手渡すケースが多いでしょう。

後日あらためてお返しを贈るケース

返礼品に見合わない高額な香典を受け取った場合は、当日渡した返礼品に追加してお礼の品物を贈ります。法要を終えて一週間以内に手配を済ませましょう。

贈り方は、手渡しで渡す方法と宅配便などで送付する方法があります。宅配便で送付する際は、「格別のご厚志を賜わり感謝申し上げます」という旨の手紙を添えると丁寧です。

お返しは早めの手配を心がける

お返しは、葬儀業者・返礼品業者・贈答品店・百貨店などで手配できます。希望する品物の在庫が必ずしもあるとは限らないので、早めに注文するのが賢明です。

余裕を持って、七回忌の2週間ほど前には注文を済ませておくと安心です。お礼状を注文する場合も同様です。

七回忌に出席する際のマナー

七回忌は、マナーが重要視される場です。当日に慌てたり恥ずかしい思いをしたりしないように、事前にマナーを知っておきましょう。

出欠の連絡

七回忌の案内を受けたら、日程を確認してなるべく早めに回答します。施主は出欠の連絡をもとに、料理や返礼品の注文数を決めることに配慮しましょう。参加者数によっては会場を変更する必要があるかもしれません。

香典・お供え物

法要に出席する際は香典を用意します。香典の金額は、3,000円~5万円が相場です。故人との関係性、および法要後の食事に参加するかどうかなどを考慮してきめましょう。

香典袋の水引は、双銀や藍銀、黃白の「結び切り」のものを用いるのが一般的です。宗派ごとの表書きは、以下の表を参考にしてください。

| 様式 | 表書き |

| 仏式 | 御仏前・御佛前・御供物料など |

| 神式 | 御神前・御玉串料など |

| キリスト教式 | 御花料など |

香典のほかにお供え物を持っていく場合は、「消えもの」と呼ばれる消耗品を選ぶとよいでしょう。お茶やお菓子、線香、洗剤などがおすすめです。消耗品には、「不祝儀が残らない」という願いが込められています。故人が好きだったものを持参してもよいでしょう。

家族だけで行う七回忌に出席する際のマナー

ここからは、家族だけで行う七回忌法要に出席する際の、服装と香典についてのマナーを紹介します。

平服で参列するのがマナー

七回忌以降であれば、遺族もそのほかの参列者も、礼服や地味な色の平服でよいでしょう。男性であればスーツ、女性であればスーツやワンピースなどを着用します。

心配な場合は参加する人同士で相談して決めても差し支えありません。ただし、カジュアルな服装はマナー違反です。

独立世帯の場合は香典を用意する

家族だけで七回忌を行う場合、施主に扶養されている子どもなどが香典を用意する必要はありません。

ただし、独立して別世帯となっている子どもの場合は、香典を持参するのがマナーです。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

七回忌とは、亡くなってから6年後の祥月命日(亡くなったのと同じ月と日)のことです。亡くなった年を1回目と数えると覚えておくとよいでしょう。

七回忌は家族だけで執り行っても問題ありません。ただし、周囲の方に事前によく説明した上で準備を進めましょう。

日程調整や僧侶への依頼、料理や返礼品の注文など法要の準備は多岐にわたるので、法要の2か月ほど前から準備するのがおすすめです。

七回忌を行う時期やマナーなど法要の準備にお困りの方は、お気軽に小さなお葬式にご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。

よくある質問

七回忌とはどんな法要?

七回忌のほかにはどんな年忌法要があるの?

七回忌を行う前に準備すべきことは?

僧侶へのお布施はどれくらい用意すればいいの?

七回忌に出席する際のマナーは?

一日葬とは、通夜をはぶいた葬儀形式のことです。ホゥ。