「出棺時の服装はどうしたらいいのか」「出棺時の流れやマナーについて知りたい」と考えてはいませんか。

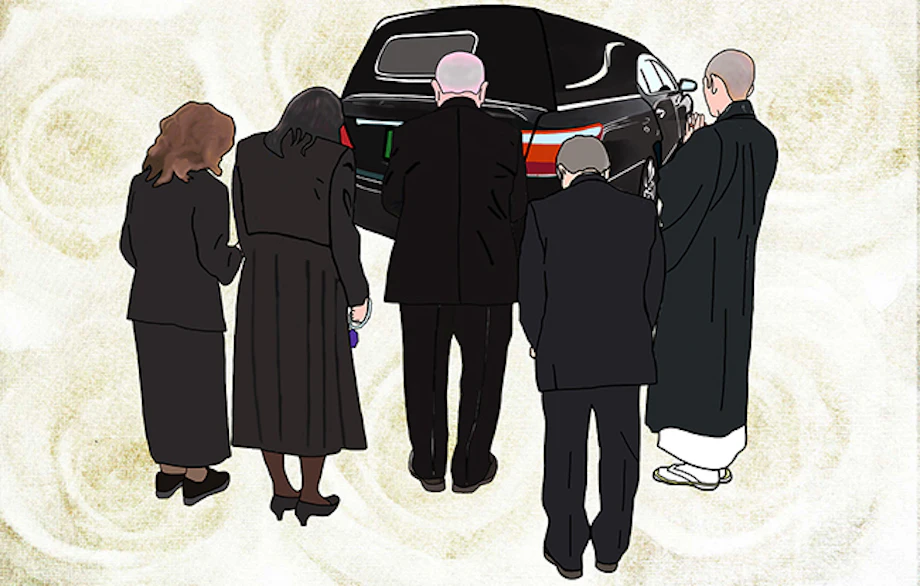

葬儀や告別式の後に故人の遺体を火葬場まで運ぶ出棺ですが、ただ見送ればいいというわけではなく、服装や髪型などのマナーをきちんと守って見送ることが大切です。

そこでこちらでは、出棺時の服装や髪型について、流れやマナーもあわせて解説していきます。出棺時の基本的なことを覚えて、いざという時に失礼のないようにしましょう。葬儀全体の流れについてあわせてご確認することもおすすめです。

<この記事の要点>

・出棺時の服装は男女とも喪服が一般的で、清潔感のある髪型を心掛ける

・出棺の流れとしては、別れ花や釘打ちの儀から霊柩車に棺を乗せて喪主の挨拶と続く

・葬儀の参列者はできる限り出棺まで立ち会うのがマナー

こんな人におすすめ

葬儀を検討している人

葬儀の時のマナーが気になる人

どんな身なりをして葬儀に参列するか知りたい人

そもそも出棺とは?

出棺とは、故人の遺体が入った棺が火葬場に運ばれる前に、お見送りする行事です。

葬儀と告別式を終えた後に、飾っている花を切って棺の中に入れたり、故人が生前使っていたものを入れたりして、故人を火葬場に送り出す準備をします。

火葬場では基本的に故人の顔を見ることはできないため、出棺では最後のお別れとして故人の周りを参列者でかこんで声をかけたり、手に触れたりして故人との最後の時間を過ごします。

飾りなどをして時間を過ごし終えたら、火葬場に向かうために棺のふたを閉めて故人を見送ります。故人の顔を見る最後の時間ですので、大切に過ごして後悔のないようにしましょう。

出棺時の服装と髪型

出棺時の服装と髪型について紹介していきます。場違いな服装や髪型で行ってしまうことのないように、出棺時に適したものを知っておくことが大事です。

出棺時の服装と髪型について男性の場合や女性の場合、子供の場合にわけて紹介していきます。きちんとマナーを守って出棺に立ち会うためにも覚えておきましょう。ぜひ参考にしてください。

1. 男性

男性の服装は喪服が一般的です。葬儀の後に行われるものなので、参列時と同じ服装やマナーが求められます。

・黒のスーツ

・無地の白シャツ

・黒のネクタイ

・黒い靴下

・黒い靴

黒をベースとした服装で、金具や光沢感のあるものもできるだけ身に着けないようにしてください。寒い日にはコートを着ることも可能ですが、スーツの色合いと合わせて落ち着いた色のコートを選択しましょう。

髪型に関しては、清潔感のある髪型を心掛けて、誠意が伝わるように意識しましょう。

2. 女性

女性も男性と同じく、喪服での立ち会いが一般的です。黒のワンピースやスーツを着用し、控えめなメイクを心がけましょう。女性の場合でも寒い日には、落ち着いた色のコートなどを着ても問題ありません。

髪型に関しては、華やかさを抑えて派手になりすぎないようにしましょう。ピアスなどのアクセサリー類も派手なものは付けていかないように注意してください。

3. 子供

子供の場合も、基本的には葬儀やお通夜に参列した服装と一緒ですが、黒をベースとしたスーツなどの喪服で出棺に立ち会います。

制服がある場合には制服で出席するのが一般的ですが、靴下の色や靴の色は派手にならないように気をつけてください。

乳幼児の場合にはそこまで厳しいルールはありませんが、落ち着いた色の服を選択するのが無難です。清潔感のある髪型で、寝ぐせなどがないようにも気をつけましょう。

出棺時の服装と髪型

出棺時の服装と髪型について紹介していきます。場違いな服装や髪型で行ってしまうことのないように、出棺時に適したものを知っておくことが大事です。

出棺時の服装と髪型について男性の場合や女性の場合、子供の場合にわけて紹介していきます。きちんとマナーを守って出棺に立ち会うためにも覚えておきましょう。ぜひ参考にしてください。

1. 男性

男性の服装は喪服が一般的です。葬儀の後に行われるものなので、参列時と同じ服装やマナーが求められます。

・黒のスーツ

・無地の白シャツ

・黒のネクタイ

・黒い靴下

・黒い靴

黒をベースとした服装で、金具や光沢感のあるものもできるだけ身に着けないようにしてください。寒い日にはコートを着ることも可能ですが、スーツの色合いと合わせて落ち着いた色のコートを選択しましょう。

髪型に関しては、清潔感のある髪型を心掛けて、誠意が伝わるように意識しましょう。

2. 女性

女性も男性と同じく、喪服での立ち会いが一般的です。黒のワンピースやスーツを着用し、控えめなメイクを心がけましょう。女性の場合でも寒い日には、落ち着いた色のコートなどを着ても問題ありません。

髪型に関しては、華やかさを抑えて派手になりすぎないようにしましょう。ピアスなどのアクセサリー類も派手なものは付けていかないように注意してください。

3. 子供

子供の場合も、基本的には葬儀やお通夜に参列した服装と一緒ですが、黒をベースとしたスーツなどの喪服で出棺に立ち会います。

制服がある場合には制服で出席するのが一般的ですが、靴下の色や靴の色は派手にならないように気をつけてください。

乳幼児の場合にはそこまで厳しいルールはありませんが、落ち着いた色の服を選択するのが無難です。清潔感のある髪型で、寝ぐせなどがないようにも気をつけましょう。

出棺の主な流れ

出棺の際の主な流れについて紹介していきます。葬儀後から葬儀場を出発するまでの流れを知っておくことで、問題なくスムーズに出棺できます。

別れ花や釘打ちの儀から、霊柩車に棺を乗せて喪主の挨拶にいたるまで、それぞれについて詳しく解説していきますので、いざという時に焦らないように覚えておきましょう、ぜひ参考にしてください。

1. 別れ花

別れ花は、葬儀が終わった後に行います。祭壇の前から葬儀場の中央に棺を移動して周りを囲むように参列者で集まります。その後棺のふたを開けて、参列者で切り取った花を棺に入れて、棺内を花でいっぱいにします。

故人を気持ちよく送り出してあげるためにも、全員で棺の中に花を入れて埋め尽くします。その際には手にふれるなどして感謝の言葉などもあわせて伝えるといいでしょう。

2. 釘打ちの儀

別れ花で棺の中をいっぱいにしたら、棺にふたをします。その行為が釘打ちの儀と呼ばれていて、基本的に故人の家族や親族が中心になってふたをします。

現在ではあまりありませんが、以前は棺のふたには釘を打つ風習があったことから釘打ちの儀と呼ばれています。故人との別れは辛いことですが、家族や友人などが故人の死を受け入れるという意味も込めて、棺にふたをして出棺の準備をしましょう。

3. 霊柩車に棺を乗せる

釘打ちの儀が終わった後は、霊柩車に棺を運びます。位牌や遺影が先に運ばれて、その後棺を霊柩車に乗せます。地域などによっては棺が先で位牌や遺影は後の場合もあります。

一般的に棺は数名の男性で霊柩車まで運びます。位牌や遺影は親族などが霊柩車まで移動します。棺にはふたをしてあるので故人の顔は見えませんが、感謝の気持ちをもってしっかりとした態度で見守りましょう。

4. 喪主の挨拶

棺を霊柩車に乗せて出発する前に、喪主による挨拶を行います。火葬場に行くのは基本的に遺族などの深い関係にあった人だけで、他の参列者は出棺が最後の行事です。

そのため、喪主から参列者の方々に向けて挨拶をします。

・葬儀場

・季節

・地域

などによっては、喪主の挨拶のタイミングも変わってくる場合もありますが、葬儀の後出棺前には基本的に行われます。

5. 出発する

出棺の準備が整ったら、棺を乗せた霊柩車が火葬場に向けて出発します。葬儀場に火葬場が備わっている場合は、そこまで移動します。

霊柩車には、喪主の方や故人の配偶者などの1名のみが乗車でき、霊柩車に乗る際には位牌を手に持ちます。

ただし参列者の方の大半は、火葬場にはいきません。霊柩車をきちんと最後まで見送り、解散します。

出棺時の4つのマナー

出棺時のマナーについて紹介していきます。葬儀をきちんと行うことができたからといって気を抜かずに、出棺までしっかりとした態度で参加することが大切です。

葬儀に参列したら出棺の見送りまで行うことや、霊柩車が見えなくなるまで合掌するなど、マナーを守って故人を見送りましょう。

雨天時や寒いときのマナーもあわせて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

1. 葬儀の参列者は出棺の見送りまで行う

葬儀の参列者は、出棺の見送りまでしっかりと行いましょう。葬儀だけ参列して、出棺の見送りをしないのはあまり良くありません。

急用などでどうしても立ち会えない場合もあるかもしれませんが、出棺は故人が火葬される前の最後の行事です。できる限り出棺まで立ち会いましょう。特に理由などなく葬儀のみで帰ってしまうのは、マナー違反になります。感謝の気持ちを態度で示すことが大切です。

2. 霊柩車が見えなくなるまで合掌をする

霊柩車が出発したら、霊柩車が見えなくなるまでは合掌を続けます。合掌をしなかったり話をはじめてしまったりすると、マナー違反になりますので注意してください。

まずは一礼をしてから合掌をします。数珠を使用する場合は霊柩車が出発する前から左手に数珠をつけておくとスムーズに行えます。

霊柩車が見えなくなったとしても、すぐに話を始めるのはマナー違反となるので、気をつけましょう。

3. 雨天時には派手な傘をささないように気をつける

雨天時に傘をさすのはマナー違反になりませんが、派手な傘の場合はよくありません。喪服やスーツなどにあわせて、黒や紺などの落ち着いた色の傘をさすのが無難です。

コンビニのビニール傘でも大丈夫ですので、派手な傘しかない場合は事前に準備しましょう。服装や髪型と同じくあまりに派手な傘はマナー違反になるので、持っていかないように気をつけてください。

4. コート等の上着は脱ぐ

出棺時には、コート等の上着は脱ぎましょう。出棺の待機中にはコートなどを羽織ってもいいのですが、出棺が始まったときに着ているとマナー違反になります。

寒いかもしれませんが、棺を乗せた霊柩車が出発するときにはコートなどの上着を脱いで見送りをしてください。

逆に暑い夏場の場合には、着崩さずにしっかりとジャケットを着て見送りすることがマナーとなります。

出棺時に行う行事

こちらでは出棺時の行事について紹介していきます。行事はいくつかあり、霊柩車の出棺前にクラクションをならしたり、茶碗などを割ったりします。

それぞれ出棺時に行うのには意味があるので、行事の理由などを解説していきます。出棺時にこのような行事が行われた際に、意味を知っておいた方が故人とのお別れをより有意義な時間にできます。ぜひ参考にしてください。

1. 霊柩車の出棺前にクラクションを鳴らす

出棺時の行事として、霊柩車が出棺する前にクラクションを鳴らします。霊柩車がクラクションを鳴らすのには、出発の合図だったり、魔除けだったりと様々な意味が込められています。

日本に車がなかった昔では、故人の出棺の際に遠くまで音が届くお寺の鐘や太鼓の音で出棺を知らせていました。現代では霊柩車を使った出棺が一般的になったので、鐘や太鼓の代わりにクラクションを鳴らして出棺をします。

また魔除けの効果があるとされている、夜明けに鳴く一番鶏の鳴き声の代わりにクラクションの音を鳴らすことで、魔除けをするという意味もあります。

2. 茶碗や皿を割る

出棺時には、茶碗や皿を割るという行事もあります。故人が生前愛用していた茶碗や皿を割ることで、この世への未練を断ち切る意味が込められています。

葬儀の際に飾られる枕飯では、茶碗に山盛りに米を盛り、この世で食べる最後の食事として置かれます。その際には故人が生前愛用していた茶碗を使うのですが、その茶碗を割ることによって「もう帰ってくる場所はない」ということを、故人にしめします。

地域や葬儀形式などによっては、割る茶碗を葬儀社に用意してもらえる場合や、茶碗を割る行事自体を行わない場合もあります。いずれにせよ、柔軟に対応できるように、茶碗や皿を割る文化があるということは覚えておくとよいでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

故人の出棺に立ち会うときには、喪服などの落ち着いた色の服で参加しましょう。女性の場合はピアスなどのアクセサリーも派手にならないように気を付けてください。

髪型に関してもあまり派手にならないようにして、清潔感のある髪型を心掛けると誠意が伝わります。

・葬儀に参列したら出棺まで見送る

・霊柩車が見えなくなるまで合掌する

・出棺の際にはコートを脱ぐ

・傘は落ち着いた色のものにする

などのマナーも守って出棺を見送りましょう。

出棺の際の服装のことや髪型のこと、それ以外にも葬儀に関してわからないことがありましたら、「小さなお葬式」へ気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

遺言者の意思や希望を書面に反映し、公文書として承認された遺言書が「公正証書遺言」です。ホゥ。