故人の命日から1年後に行われる「一周忌」は、喪中の期間が終わる大きな節目であり、重要な法要の一つです。一周忌法要では、読経を依頼した僧侶に対してお布施を渡すのが一般的です。

一周忌法要は頻繁に起こるものではないため、お布施に使用する封筒や金額、渡し方などがわからず、悩んでしまう方もいるでしょう。

そこでこの記事では、一周忌法要の際のお布施の渡し方や、知っておきたいマナーについて解説します。安心して一周忌を迎えるための、お布施に関する基礎知識が学べる内容です。

<この記事の要点>

・一周忌法要のお布施は奉書紙で包むか、白無地の封筒に入れる

・お布施は納骨を含む場合で3万円~10万円、納骨を含まない場合で3万円~5万円が目安

・お布施はお盆に封筒を乗せるか、袱紗に包んで渡すのがマナー

こんな人におすすめ

お布施とは何かを知りたい方

一周忌法要の際のお布施の基礎知識を知りたい方

一周忌法要の際のマナーについて知りたい方

お布施とは何か

お布施とは、僧侶の読経などへのお礼として渡す金品のことです。お布施というと一般的には現金を指しますが、地域によっては食べ物や日用品を渡すこともあります。

本来、お布施には読経や戒名をしてくれたことへ「お礼」や「仏様へのお供え」という意味合いがあります。

読経などへの「対価」ではないため、「読経料」といった言葉や「払う」という認識は不適切であるといえるでしょう。間違った認識のままお布施を渡していると、思わぬところで失礼にあたる恐れがあるため、注意が必要です。

封筒でよい?一周忌法要のお布施に関する基礎知識

僧侶へお布施を渡す際には、封筒の種類や書き方など、さまざまなマナーがあります。感謝を正しく伝えるためにも、お布施を準備する際には、渡し方などのマナーをしっかりと理解しましょう。まずは、お布施を渡すときに知っておきたい基礎知識をご紹介します。

一周忌法要のお布施を渡す封筒

一周忌法要に限らず、お布施を「現金がむき出しの状態」で渡すのはマナー違反とされています。奉書紙(ほうしょがみ)と呼ばれる和紙を使って包むのが正式な方法ですが、用意できない場合は、略式として白封筒を使っても問題ありません。

封筒を使う場合は、水引などが印刷されていない無地のものを選ぶとよいでしょう。また、二重の封筒は「不幸が重なる」というイメージもあるため、一重の封筒を選びます。お布施用の封筒はコンビニエンスストアなど、手軽に行ける場所でも購入できます。

一周忌法要のお布施の表書き・裏書き

お布施を包んだ奉書紙や白封筒の表面には、縦書きで「お布施」や「御布施」と書き、その下に少し小さめの文字で施主の苗字またはフルネームを書きます。

中袋がない封筒を使う際には、裏面に施主の氏名、住所、お布施の金額を記載しましょう。金額の記載には旧字体の漢数字を使います。

弔事では悲しみを表すために薄墨を使うケースもありますが、お布施では表書きも中袋も濃い墨で書くのがマナーであるため注意しましょう。

一周忌法要でお渡しするお布施の金額は?

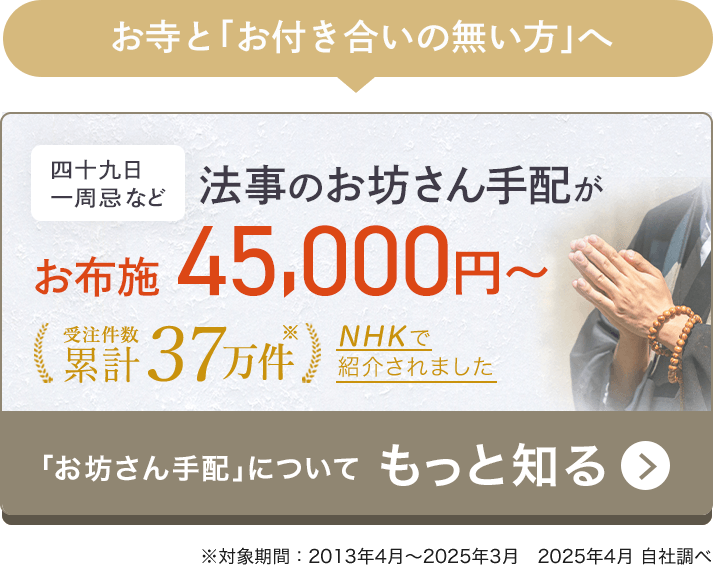

「お布施をいくら渡すべきか」と悩む方は少なくないでしょう。一般的に、一周忌法要のお布施の目安は、納骨を含む場合で3万円~10万円、納骨を含まない場合で3万円~5万円といわれています。

状況を見ながら決めることが大切です。

お布施以外に渡すものはある?

僧侶には、お布施以外にも御膳料やお車代などを渡すことがあります。

御膳料とは、僧侶が法要のあとに設けられた会食を辞退された際に渡すお金です。平均的な目安は5,000円~10,000円ほどで、僧侶が複数人いる場合は人数分を用意します。

お車代は、僧侶が法要の会場まで自身の車や公共機関を使って来た際に渡すお金です。こちらは1万円が目安といわれていますが、会場の場所や地域によって異なるため、あくまで参考であると考えましょう。

お布施の渡し方や知っておきたい注意点

事前に用意したお布施は、当日に施主が僧侶へと渡します。お布施は「そのまま手渡ししない」など、渡し方にもマナーがあるため注意しましょう。マナー違反となる行為をして空気を悪くしたり、思わぬ恥をかいたりしないためにも、お布施を渡す際の基本的なマナーを紹介します。

お布施はいつ渡せば良い?

一周忌法要の当日に、どのタイミングでお布施を渡せば良いのか悩んでしまう方もいるでしょう。

一周忌法要でお布施を渡すタイミングは、法要が始まる前の挨拶のときか、一周忌法要が終わってお礼をするときです。僧侶と軽く話をし、そこでお布施を渡します。

ただし、僧侶が法要後の会食に参加する場合は、会食のあとに渡すこともあります。わざわざお布施を渡す時間が設けられることはないため、事前に一周忌法要の流れを確認し、シミュレーションをしておくと安心です。

お布施の渡し方

もともとお布施には、「僧侶を通した仏様へのお供えもの」という意味があるため、そのまま手渡しをするのはマナー違反です。お盆に封筒を乗せるか、袱紗(ふくさ)に包んで渡しましょう。

お布施をお盆で渡す場合、「切手盆(きってぼん)」と呼ばれる冠婚葬祭用の小さなお盆を使います。切手盆は専門店以外に、ホームセンターや100円ショップなどでも販売されているため、手元にない方は事前に準備しておくとよいでしょう。

渡すときの注意点

お布施は、封筒の表書きが僧侶から読める向きにして渡しましょう。封筒が自身の方に向いているのはもちろんのこと、裏返しになっているのもマナー違反となります。

お布施はお供えものとしての性質や、僧侶への感謝の気持ちを表すためのものです。マナーを守った渡し方をしなければ、せっかくの気持ちが十分に伝わらない可能性もあるため、注意しましょう。

一周忌法要のお布施に関する疑問点

一周忌法要のお布施に関して、難しくはないものの、押さえるべきポイントは多いでしょう。ここからは、より安心して一周忌法要を迎えられるように、御膳料やお車代の渡し方、お布施に使うお札についてなど細かな疑問点について解説します。

お車代と御膳料はどのように渡す?

お車代と御膳料は、お布施とは少し異なった意味合いを持つため、同じ封筒に入れるのはマナー違反とされています。別の封筒を用意して、お布施とは分けて入れましょう。このとき、お車代と御膳料もそれぞれ別の封筒に入れて渡すとより丁寧になるでしょう。

白無地の封筒に入れ、表書きはそれぞれ濃い墨で「御車代」「御膳料」と書きます。表書きの下には施主の氏名を記載しますが、地域によっては名前を書かないケースもあります。名前を書くべきか迷ったら、周囲に相談するとよいでしょう。

渡すタイミングはお布施と同じで問題ありません。同時に渡す際には、お布施を一番上して、封筒を重ねた状態で渡すのが一般的です。

封筒に包むお札に決まりはある?

一周忌はあらかじめ日程が決まっている法要のため、お布施には新札を使うのがマナーです。新札の用意が難しいときも、古いお札は避けてできるだけきれいなものを選びます。破れていたり、汚れていたりするお札は使わないようにしましょう。

お札は、表面(人物が描かれた面)が封筒の表書きの方に来るようにし、封筒を開けた際に人物が先に見えるような向きで入れます。ただし、お金の入れ方については地域によって考え方が異なるケースがあるため、地域の人や親戚などに聞いておくと安心でしょう。

お布施の金額が不安だから聞いておきたい

いくら金額に決まりがないとはいえ、封筒に入れたお布施の金額に問題がないか不安に感じる方もいるかもしれません。僧侶にお布施の金額を尋ねても、「お気持ちで」など具体的な返答は避けられる傾向にあります。

どうしてもお布施の金額をお寺に確認したい場合は、具体的な金額ではなく、他の方のお布施など、目安となる金額を尋ねると答えていただきやすいでしょう。親戚や知人の中に同じお寺で一周忌をした方がいれば、相談するのもおすすめです。

お布施の封筒に関するその他疑問点

Q. 封筒に水引は必要?

A. お布施の封筒において、一般的に水引は必要ありません。お布施を封筒に入れて渡す際には、白無地のものを選びましょう。ただし、水引の有無は地域によって考え方が異なる部分のため、身近な方に確認すると安心です。

Q. 自宅以外での法要の場合、お布施を渡すためのお盆は持参するべき?

A. 自宅でない別の会場でおこなうのであれば、お盆の用意が不自然になってしまうこともあるでしょう。このようなときは袱紗(ふくさ)にお布施を包んで持参します。袱紗からお布施の入った封筒を出し、袱紗の上に置いて渡すのがマナーです。袱紗の色に迷った場合は、お祝い事とお悔やみ事のどちらでも使える紫がおすすめです。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

一周忌法要に限らず、お布施は奉書紙または白封筒に入れて渡すのがマナーです。感謝の気持ちを正しく伝えるためにも、お札の向きや渡し方にも注意しましょう。

一周忌法要は何度も経験するものではないため、マナーがわからず不安に感じる方も多いでしょう。一周忌法要のお布施だけでなく、葬儀や法要に関してわからないことがあればぜひ「小さなお葬式」へご相談ください。大切な葬儀・法要を誠心誠意サポートします。

東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。