親しい方のお通夜・告別式にはできる限り参列したいものですが、都合がつかずに参列できないこともあります。やむを得ない事情であれば、参列できなかったからといってお咎めを受けることはありません。

しかし、周囲の声とは別に、自分自身に悔やむ思いもあるでしょう。このような場合、どうすれば「失礼にならない」かつ「弔意を伝える」ことができるのでしょうか。

この記事では、お通夜や告別式に参列できない場合の対応や、その場合の弔意の伝え方などをご紹介します。

<この記事の要点>

・お通夜や告別式を欠席する際は早めに連絡をして、「やむを得ない事情」と簡潔に伝える

・参列できない場合は、宗派に応じて弔電や香典、供物・供花を贈る

・お悔やみ状を香典や供物と一緒に送ることで、弔意がより深く伝わる

こんな人におすすめ

お通夜にも告別式にも参列できない方

お通夜や告別式の欠席の伝え方を知りたい方

弔電や供え物、供花を贈りたいとお考えの方

お通夜・告別式の欠席の伝え方

お通夜や告別式を欠席しなければならない時、「失礼になってしまわないだろうか…」など、相手の反応に対して不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。失礼にならないよう伝えるためには、マナーや伝え方のポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、欠席する旨の伝え方や心掛けるべき点についてご紹介します。

欠席の伝え方とマナー

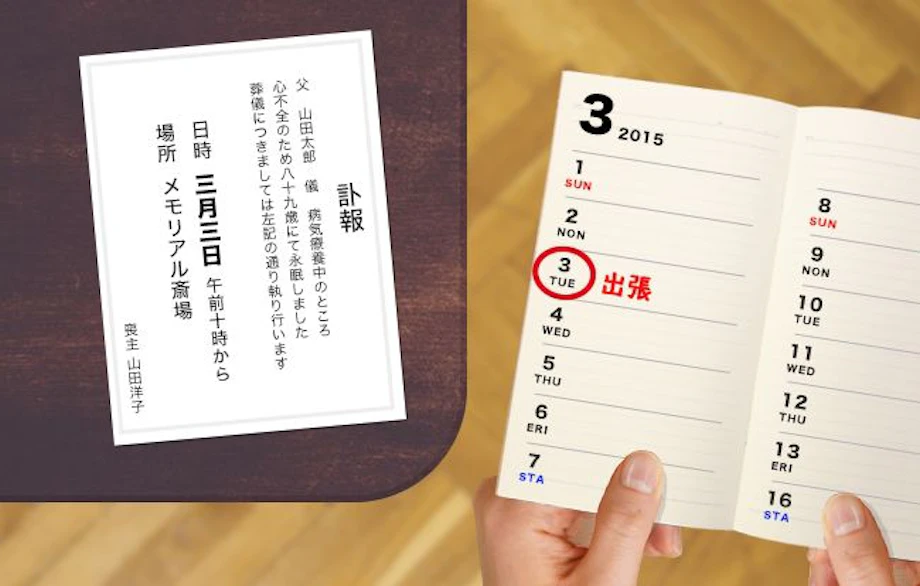

参列できない場合は、欠席の返事を出すのがマナーです。訃報を聞いた時、すでに参列できない日程だとわかっている場合は、欠席の返事をする必要があります。

その際に添える欠席理由は、事細かく理由を伝えるのではなく、「やむを得ない事情があって」「どうしても都合がつかず」といった言葉を添えましょう。なぜなら、長々理由を伝えた場合、内容によっては遺族の方に失礼となってしまう可能性があるためです。

やむを得ない場合はメールで伝えることも

お通夜や告別式に参列できない場合には、できるだけ早く欠席の返事を出しましょう。この時、やむを得ない場合にはメールで伝えることも選択肢として挙がるかもしれません。

早い連絡手段として考えれば、メールもひとつの方法です。ただし、メールでの返事は略式であるという自覚を忘れないように気を付けましょう。いくら親しい間柄であっても、略式で連絡しているという自覚を持った上で、丁寧な言葉遣いを心掛けながら伝えることが大切です。

参列できない場合の弔意の伝え方

たとえ欠席する場合であっても、「弔意を伝えたい」と思う方は多いでしょう。その際、弔意を伝える手段をご紹介します。

弔電を打つ

弔電とは、電報によってお悔やみの言葉を送るもののことです。NTTをはじめ、さまざまな会社で取り扱っています。会社によって弔電の文字数やデザインなどが変わる他、申し込みの方法も電話やインターネットなどいくつかあるため、条件に合ったものを選びましょう。なお、弔電を送る際に知っておくべきマナーの記事がありますので参考にしてください。

<関連記事>

弔電の送り方は?葬儀の際に送るお悔やみ電報の料金・文例やマナー

香典を渡す

香典を渡す場合、現金書留を利用した郵送や他の参列者に預けておくといった方法があります。香典の金額は、故人が親族であれば1万円~10万円程度、知人・友人であれば3,000円~1万円程度が相場です。ただし、故人との関係性によって香典の金額は変わってきます。

<関連記事>

香典は郵送してもよい?正しい送り方やタイミング、マナーについて

供物・供花を送る

供物は、故人の信仰していた宗教によって送るものが変わるため、注意が必要です。仏教では、線香、抹香、ロウソク、果物、菓子、五穀などを利用します。

供花の場合も宗教による違いがあり、仏教では百合や菊、カーネーションなどを送るのが一般的です。供物も供花もご自身で用意することはもちろん、葬儀社に依頼すれば用意してもらえます。

また、ネットで供花の配達を依頼できるサービスを活用してもよいでしょう。

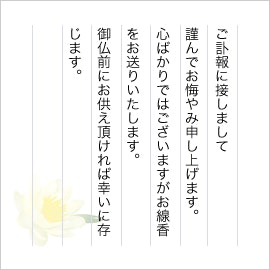

お悔やみ状

香典・供物・供花とともに、お悔やみ状も一緒に送るのがおすすめです。お悔やみ状を香典などに同封することで、弔意がより深く伝わるでしょう。お悔やみ状には、頭語や時候のあいさつなどは書かず、遺族を気遣う言葉を含ませるのがポイントです。

後日弔問に伺う

ご自身で故人に別れを伝えたいという場合は、後日弔問に伺います。その場合、先方の都合を確認してから伺うようにしましょう。葬儀後は遺族にとって忙しい時期でもあり、無遠慮に押しかけると迷惑になってしまいます。そのため、事前に連絡を入れて都合の良い日を聞きましょう。

弔問の時には香典を渡すこともあります。もし事前に香典を渡していたとしても、花や線香など、少額の供物を持参すると丁寧です。

<関連記事>

弔問とは|マナーや流れ・注意したいポイントなど基礎知識を紹介

葬儀に行けない際の注意点・マナー

お通夜や告別式といった葬儀に参列できない場合、弔電や供物・供花を送ることでお悔やみの気持ちを伝えましょう。ただし、弔電や供物・供花を送る際にもマナーに注意しなければ、遺族に不快な思いをさせることもあるため注意が必要です。ここでは、参列できない場合のマナーや注意点についてご紹介します。

弔電を打つ際は忌み言葉に注意

電報によってお悔みの言葉を伝える弔電ですが、せっかく送っても忌み言葉を使用していると失礼な印象を与えてしまうこともあるため気を付けましょう。

忌み言葉には「苦しむ」など不幸を連想させる言葉をはじめ、「四」や「九」といった不吉な数字などがあります。その他、「死」や「ご生存中」など生死に関する言葉も避けましょう。また「ますます」や「重ね重ね」などといった重ね言葉も使わないことが大切です。

<関連記事>

葬儀に出席する際に覚えておきたい忌み言葉の言い換え

供物・供花を送る際のマナー

お通夜や告別式に行けない場合、供物や供花を送るのもお悔みを伝える方法のひとつです。ただし、供物や供花を送る際には、宗教ごとにお供えするお花の種類が異なるため気を付けましょう。例えば、仏教や神道では白や黄色のお花が良い一方、キリスト教の場合は白い花に限ります。

また、お線香や果物、お菓子などをお供えすることの多い仏教に比べて、キリスト教や神道の場合にはお線香をたかないのが一般的です。宗教ごとのマナーを守るためにも、葬儀会場や葬儀を担当する葬儀社に問い合わせをした上で手配しましょう。

葬儀に参列できない場合でも遺族に配慮を

さまざまな事情があるため、やむを得ない理由であればお通夜や告別式などの葬儀に参列できないこと自体は大きな問題ではありません。ただし、どのような事情であれ遺族への配慮を忘れてしまうと、問題が発生するリスクが高まるため注意が必要です。

故人を見送る気持ちや遺族への配慮があれば、弔電や供物・供花を送るといったさまざまな方法でお悔みの気持ちを伝えるでしょう。後日、弔問に訪れる方法などもあるため、しっかりとマナーを守って遺族への配慮を大切にすることが重要です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。