亡くなった日から数えて二年後に行われる年忌法要の三回忌。施主として三回忌を迎えるにあたり、お坊さんにお布施をいくら包めば良いのかと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

葬儀費用など価格表や見積もりのある料金と違い、お坊さんに直接お渡しするもののため、お布施の金額について悩む方は多いようです。今回こちらでは、三回忌のお布施の相場についてご紹介します。

<この記事の要点>

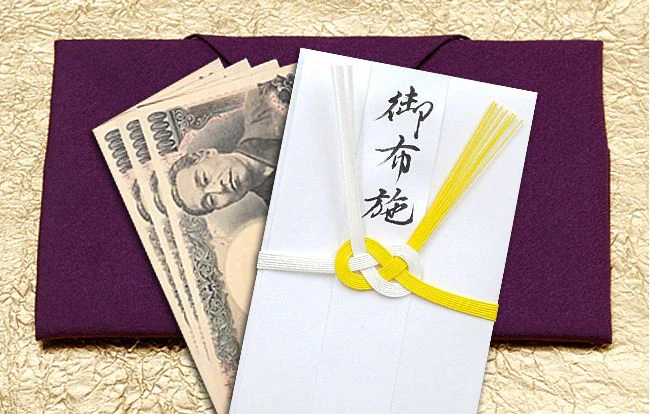

・三回忌のお布施の相場は宗派によって異なるが、3万円から5万円が目安

・お布施には新札を包む

・お布施以外にも「御車料」や「御膳料」、「卒塔婆代」などが必要

こんな人におすすめ

三回忌のお布施の相場を知りたい方

お布施の渡し方のマナーを知りたい方

お布施以外にかかる三回忌の費用を知りたい方

三回忌のお布施は2万円って本当?相場と金額を紹介

お布施とは、お坊さんに読経を上げて供養をしてもらったことに対しての謝礼として渡すお金のことです。三回忌でもお坊さんに読経を上げていただく法要を行うため、お布施が必要です。

「三回忌のお布施は2万円」とよく耳にするという方もいるでしょう。しかし、実際はハッキリと金額が決まっているものではありません。ハッキリと決まっていないからこそ悩んでしまいます。施主としてはお布施の相場の金額を目安として知りたいものです。

三回忌法要のお布施の金額目安

三回忌法要のお布施の金額の目安は、1万円~5万円です。宗派によってお布施の金額は変わります。たとえ同じ宗派であっても、地域やお寺によって大きく異なります。

お布施の金額で困った?お坊さんに聞いてみよう

お布施の金額で困ったときは、直接お坊さんに聞いてみることが一番の解決策になります。お坊さんにお布施の金額を聞くときは、「三回忌のお布施はいくらですか」と直接的な表現で聞くことは避け、「三回忌のお布施はみなさんどのくらい包まれますか」と聞く方が、お坊さんも答えやすいでしょう。

どうしてもお坊さんに直接は聞きづらいというときは、三回忌の法要の経験があり同じ檀家(だんか)の親戚の方に聞くこともオススメです。お寺と付き合いのある親戚の方ならば、アドバイスを頂ける場合も多いでしょう。

三回忌のお布施はどう包む?お布施のマナーを紹介

三回忌のお布施の金額が決まれば、次はお布施を包まなければなりません。ここからはお布施の包み方とお布施のマナーについて紹介します。

お布施を包む奉書紙について

お布施は半紙でお札を包んでから、さらに奉書紙(ほうしょがみ)で上包みます。奉書紙とは白い厚手の和紙で、最高級の公用紙とされています。

奉書紙で上包みをする際には、裏表があるため注意が必要です。包み方は、慶事の折り方になります。奉書紙のザラザラした面を上にして置き、中央に半紙で包んだお札を置きます。奉書紙の左側、右側と順に折り、下側を上方に折ってから上側を下側の上から被せます。

奉書紙は大型の文房具店や書道用品店で売られていますが、手に入らなかった場合は白い封筒で代用しましょう。白い封筒で代用する場合は、縦型で郵便番号枠や絵柄が入っていないものにします。二重になった封筒も「不幸が重なる」と言う意味合いがあるため避けましょう。

気になる水引の要否

お布施の正式な形は、半紙でお札を包み奉書紙で上包みし、水引をかけていないものとされています。お布施は不祝儀ではないため、水引が使われません。しかし、関西の一部の地域では、黄白の結び切りの水引が付いた不祝儀袋を使用することもあります。特に地域の風習がないのであれば、水引はかけないようにしましょう。

表書きの書き方

お布施を包む場合、表書きは薄墨ではなく黒墨で「御布施」と書きます。そしてその下に氏名を書きます。しかし、奉書紙で包む場合は書かないことが多く、その場合はお札を包む半紙に住所と名前、金額を書きます。

白の封筒を使う場合は、封筒の裏側に書きます。金額を書く際には、数字ではなく漢数字を使用します。さらに書き換えができないように旧字体である大字(だいじ)を使用します。

| 漢数字 | 大字 |

| 1 | 壱 |

| 2 | 弐 |

| 3 | 参 |

| 5 | 伍 |

| 10 | 拾 |

| 千 | 阡 |

| 万 | 萬 |

例えば、1万円を包む場合は「金壱萬圓也」と書きましょう。普段は使用しない漢字のため、書き間違いのないように注意が必要です。

お札を入れる方向

お札を入れる向きは、香典袋では表書き側にお札の表(人物が描かれている側)がこないようにしましたが、お布施は不祝儀ではないため、表書き側にお札の表がくるように入れます。

お布施には新札を包む

お布施はお坊さんに謝礼として渡すものなので、できる限り新札を準備しましょう。しかし、新札が準備できなかった場合は、折り目の付いたお札でも構いません。折り目の付いたお札をお布施として包む場合は、少しでも綺麗な折り目の少ないお札を選びましょう。破れたお札は使わないようにします。

お布施を渡すタイミングと渡し方のルール

お布施をお坊さんに渡すタイミングは、お坊さんと挨拶を交わすときです。「今日はよろしくお願いします」や「どうぞお納めください」と一言添えて渡しましょう。挨拶の際に渡すタイミングを逃してしまったときは、お坊さんがお帰りになるときに渡しても問題はありません。

渡し方のマナーは、奉書紙に包んだお布施を手で直接持つのではなく、お盆に乗せて差し出すと言うことです。お布施を乗せる丁度よいサイズのお盆が準備できない場合は、袱紗(ふくさ)をお盆の代用として使います。袱紗の色は、シックな色のものを選びましょう。

お布施と一緒にお車代やお膳代を渡すこともあります。その際は、必ずお布施が一番上にくるように重ねて渡します。

お車代も必要?三回忌のお布施以外にかかる費用とは

三回忌に必要な費用はお布施だけではありません。お布施の他にはお車代、ご膳代、引き出物、卒塔婆代などがあります。お布施とは別に準備する必要のある費用とその相場を確認しましょう。

お車代の相場は5千円~1万円です。お車代とは、お坊さんにお寺から三回忌の法要が行われる場所まで来ていただくための交通費です。施主がお寺までお坊さんをお迎えに行き、終了後にまたお寺までお送りする場合は、お車代を準備する必要はありません。

ご膳代(おぜんだい)は、三回忌の法要が終わった後に設けられたお斎(おとき)という会食にお坊さんが参加されなかった場合にのみ渡します。御膳代の相場は5千円~1万円ですが、お坊さんがお斎(おとき)に参加される場合は必要なくなります。

ご膳代の準備が必要かどうかは、お坊さんが参加されるかどうかで決まるため、三回忌の法要をお坊さんに依頼した際に、お斎(おとき)に参加されるかどうかを確認しておくとよいでしょう。

三回忌の法要へ来てくださった方に対して、引き出物を準備します。引き出物は、2千円~5千円程度のお茶やお菓子、石鹸や洗剤などの消え物が良いとされています。

卒塔婆代(そとばだい)とは、お墓の後ろに立てかけられている戒名や命日、経文などが書かれた塔婆を書いていただいたことに対しての謝礼のことです。

塔婆を立てることは、故人の冥福につながり追善供養になると考えられています。卒塔婆代の相場は、2千円~1万円です。追善供養という考えのない浄土真宗では塔婆を立てないため、卒塔婆代は不要です。

宗教によって異なる三回忌!浄土宗は?曹洞宗は?お布施に違いも

宗教によって三回忌は異なります。仏式では亡くなった日から2年後に行われる三回忌ですが、神道では亡くなった日から満三年目の命日に「霊祭」と呼ばれる三年祭を行います。キリスト教では、仏教や神道のように、何年にも渡って法要は行いません。

宗教によって三回忌は異なりますが、仏教においての宗派による多少の違いはあっても、故人を供養するという意味合いは同じです。しかし、お布施に関しては宗派によってもお寺によっても異なります。

三回忌以外のお布施の相場はどうなっている?

三回忌以外でお布施をする必要があるのは、一周忌、初盆、お彼岸、納骨式などです。それぞれのお布施の相場を確認しましょう。

納骨式では、同時に開眼供養を行うこともあるため、開眼供養に対するお布施も必要です。開眼供養とは、新しくお墓を建てた場合にそこに仏様の魂を入れ込む供養です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

よくある質問

三回忌法要のお布施の相場はどれくらい?

三回忌のお布施の包み方は?

お布施を渡すタイミングと渡し方にマナーはあるの?

三回忌でお布施以外にかかる費用はあるの?

三回忌以外にお布施が必要な法要はあるの?

一日葬とは、通夜をはぶいた葬儀形式のことです。ホゥ。