故人が亡くなって初めて迎えるお盆を「初盆(はつぼん・ういぼん)」「新盆(にいぼん・あらぼん)」といいます。初盆は四十九日が明けてから最初のお盆で、通常のお盆よりも盛大に法要や会食を行うのが一般的です。法要にはさまざまな準備が必要で、宗教や宗派、地域ごとに用意するものが異なります。

この記事では、初盆のお布施の目安や必要な準備を紹介します。お布施の包み方や渡し方をはじめ、初盆で知っておきたいマナーについても解説しています。ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・初盆のお布施の目安は約4万円程度で、別途「お車代」や「御膳料」を包むこともある

・宗派によって初盆のお布施の金額には差がある

・お車代の目安は5,000円~1万円程度、御膳料の目安は2,000円~5,000円程度

こんな人におすすめ

初盆の概要について知りたい方

初盆のお布施の相場を知りたい方

初盆に必要な準備を知りたい方

初盆はいつ?お布施も準備しよう

お盆は、あの世に行った故人が自宅に戻る時期とされています。各地で迎え火をしたりお盆の飾りを用意したりして、故人や先祖をお迎えします。ここからは、お盆の中でも特に重要視される初盆の意味について解説します。

初盆とは

故人が亡くなってから四十九日目には「忌明け」の四十九日法要が行われます。その後、初めて迎えるお盆が「初盆」です。四十九日や一周忌などのさまざまな法要と同様に、初めてのお盆は手厚く実施されます。

毎年のお盆は家族で行うのが一般的ですが、初盆の際は僧侶を招いて読経をしてもらい、お布施をお渡しすることが多い傾向にあります。

初盆の時期は地域で異なる

初盆とは「四十九日法要を終えた故人」の供養のことを指しますが、亡くなった時期によってはお盆の時期にまだ忌が明けていないこともあるでしょう。

四十九日の期間中、故人はまだ「冥途」の途中にいると考えられています。そのため、亡くなっていても四十九日が明けていない場合は翌年を初盆とします。

また、企業などの「お盆休み」は8月中旬を指すことが多いですが、7月をお盆とする地域も少なくありません。初盆を行う時期は、地域や家庭の風習に合わせて問題ありません。

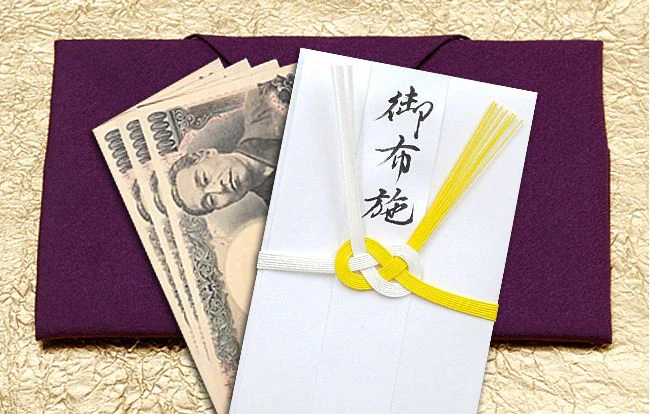

初盆にはお布施も必要

初盆の際は僧侶による読経や焼香で、故人を手厚く供養します。僧侶を招く場合は、読経をしてもらったお礼としてお布施を渡すのがマナーです。お布施のほかにも、お車代や御膳料が必要な場合もあるので、初盆のスケジュールがきまったら忘れずに準備しましょう。

また各種法要とは異なり、同じタイミングで初盆を迎える家庭も多くあるので、早めに僧侶に依頼をすることも大切です。

初盆のお布施はやや高め!目安は?

葬儀やさまざまな法要でお渡しするお布施は感謝の気持ちを表すものなので、金額にきまりはありません。しかし、宗派や地域、法要ごとの目安はあるので事前に確認しておくと安心です。

初盆のお布施の目安は、通常のお盆のお布施と比較するとやや高めな傾向があります。ここからは、宗派ごとの具体的なお布施の目安を紹介します。

初盆のお布施の目安

地域や宗派によっても異なりますが、初盆のお布施の目安は4万円程度です。

通常のお盆に渡すお布施の目安は5,000円~2万円ほどなので、初盆のお布施は少し多めであることがわかります。これは、初盆では大規模な法要を行うことが多いためです。

翌年以降のお盆は、回忌法要と同じように年々規模を縮小していきます。お墓参りの際に僧侶に墓前で読経をしてもらったり、自宅で供養をしたりするに留めることも少なくありません。

宗派の違いとお布施の目安

初盆のお布施の目安は、宗派によっても異なります。宗派ごとの考え方によって、重要度が違うからです。

たとえば、真言宗のお布施の目安は3万円~5万円と他の宗派よりやや高めになっています。これは、真言宗が追善供養をより重要視する宗派だからです。読経に対する感謝に加えて、「ご本尊へのお供え」という意味も強いため、それを加味した金額となっています。

一方で、曹洞宗や天台宗、臨済宗のお布施の目安はおおよそ1万円です。これには、僧侶の読経や法要に対するお礼という意味合いが込められています。

浄土宗の目安は1万円~3万円です。浄土宗のお布施は「喜捨(きしゃ)」と呼ばれ、仏様に捧げるものと考えられています。同じく日蓮宗も、お布施の目安は1万円~3万円です。日蓮宗ではお布施が功徳に結びつくため、お渡しする金額が高いほどよいと考える方もいます。

宗派ごとの初盆のお布施の目安は、以下の表のとおりです。

| 宗派 | 金額 |

| 真言宗 | 3万円~5万円 |

| 浄土宗 | 1万円~3万円 |

| 日蓮宗 | 1万円~3万円 |

| 曹洞宗 | 1万円 |

| 天台宗 | 1万円 |

| 臨済宗 | 1万円 |

地域やお寺によっても考え方が異なるため、金額はあくまでも目安にしてください。

お車代や御膳料の目安

初盆では、お布施とは別に「お車代」や「御膳料」を包むことがあります。お車代は5,000円~1万円ほどが一般的ですが、お寺に隣接した斎場で行う場合は不要なこともあります。事前に寺院や詳しい方に確認しておきましょう。

「御膳料」は法要後の会食代のことで、目安はおおよそ2,000円~5,000円です。僧侶が会食に参列する場合は用意する必要はありません。

初盆のお布施の書き方や包み方のマナー

お布施には、封筒の選び方や書き方にマナーがあります。また、状況によってはお布施とは別にお車代や御膳料などの用意も必要です。

僧侶に失礼なく、故人の初めてのお盆を滞りなく実施するためにも、正しい書き方や包み方を知っておきましょう

お布施を入れる封筒

お布施を入れる封筒は、白無地のものや文具店などで販売されているお布施用の封筒を使用します。初盆のお布施には不祝儀袋を用意する必要はありませんが、二重封筒は避けましょう。

表書きの書き方

封筒の表書きは濃墨で記入します。おもて面の上段には「お布施」または「御布施」と書きます。宗派によっては、「御経料」「御回向料」と記載する場合もあるので事前に確認しておくと安心です。下段には「〇〇家」、または施主の氏名を記載します。

中袋のおもて面には何も書かず、裏面左下に施主の氏名・住所・金額を記載します。金額は旧字体の漢数字を使用して記入しましょう。「1」は「壱」、「5」は「伍」、「万」は「萬」という書き方をします。

お布施の包み方

初盆のお布施は、奉書紙に包むのが正式な包み方です。お布施はお悔やみの気持ちを表すものではないため、弔事用の包み方をする必要はありません。

まずは用意したお札を半紙で包んで「中包み」を作りましょう。この「中包み」をさらに奉書紙で包んで「上包み」にします。「上包み」の端は上部を折り返し、そこに下部の折り目を重ねて包みましょう。

初盆のお布施の渡し方

初盆のお布施はいつ僧侶に渡せばよいのでしょうか。ここからは、お布施を渡すタイミングと渡し方のマナーを紹介します。

お布施はいつ渡す?

お布施は法要後、もしくは会食後のタイミングで渡すのが一般的です。法要当日は慌ただしくなる可能性が高いので、渡し忘れを防ぐために法要の前に渡すケースもあります。

進行の妨げにならなければ、渡すタイミングは法要の前後どちらでも問題はありません。お布施を渡す際は、必ずお礼の言葉を添えて渡しましょう。

お布施の渡し方

お布施やお車代、御膳料は、袱紗に包んでお盆に乗せてお盆を差し出すようにして渡すのが正式な渡し方です。僧侶がお布施を受け取ったら、お盆を自身の右横に置いて法要のお礼を伝えましょう。

お布施以外の初盆に必要な準備

初盆の際は、お布施以外にもお盆を迎えるための準備が必要です。ここからは、初盆の日程調整や法要に必要な仏具の用意について解説します。

法要開催日の調整や会場の決定

僧侶や出席者の予定を合わせるためにも、初盆の法要をいつ、どこで実施するかを早めにきめる必要があります。会場は自宅やお寺、法要ができる会館などから選びます。

法要後の会食についても、事前に会場やメニューを予約する必要があります。まずは家族間で予定の合う候補日を出して、僧侶や会場に相談しましょう。

盆棚・精霊馬・精霊牛の準備

お盆には、先祖を迎えるための「盆棚」や、先祖があの世と現世を行き来するための乗り物である「精霊馬」や「精霊牛」を用意します。これらは初盆に限らず、毎年のお盆でも必要な仏具です。忘れないように準備しましょう。

盆棚は仏壇の前に設置して、この上に位牌や精霊馬・精霊牛、お供え物を置きます。精霊馬や精霊牛はナスやキュウリに足をつけて馬や牛に見立てたものです。昨今は、繰り返し使える作り物の精霊馬・精霊牛もあります。

白提灯の準備

提灯は、先祖が迷わず帰ってくるための目印として盆棚の近くに置きます。通常は花などが描かれた提灯を2つ用意しますが、初盆に限っては絵柄のない「白提灯」も用意します。

白提灯は、玄関や窓際などのわかりやすい場所につるすのが一般的です。スペースがない場合は、仏壇の横や玄関の中に置いても問題ありません。初盆でのみ使用する白提灯は、使いまわしをしてはいけないとされています。初盆が終わったら送り火の際に燃やすか、お寺で供養してもらいましょう。

お墓掃除

初盆の法要の後は、参列者でお墓参りをするのが一般的です。そのため、お盆前にお墓を掃除して、気持ちよくお参りができるようにしておきましょう。

お墓掃除をする際は、敷地内の雑草を抜いて落ち葉やゴミなどを取り除きます。墓石や付属品もきれいに洗っておくとよいでしょう。

多くのお墓は屋外にあるため、あまり期間が開いてしまうと再び汚れてしまう可能性があります。法要の1週間~3日前くらいに掃除をしておくのがおすすめです。

香典返しの手配

初盆に家族以外の親戚を招く場合、参列者は香典を持参します。いただいた香典に対する香典返しの準備も忘れないようにしましょう。香典返しの目安は2,000円~3,000円程度です。

品物はタオルや日持ちのよい焼き菓子など、軽量で持ち帰りの負担が少ない品がよく選ばれます。昨今は、受け取った方が好きなものを選べるカタログギフトも人気を集めています。

初盆当日の流れ

初盆の法要は何度も経験するものではないので、どのような流れで進行するのかわからず不安な方もいるでしょう。

お盆初日には迎え火を焚いて故人をお迎えして、最終日の夕方には送り火で再び故人をあの世へと送り出します。初盆の法要当日の大まかな流れは、以下の通りです。

1. 会場に移動

2. 法要(僧侶による読経・焼香・法話など)

3. お墓参り

4. 会食

初盆のお布施やその他のマナーと豆知識

初盆のマナーやお布施に関するきまりは、宗派や地域によっても異なります。ここからは、初盆について知っておくと役立つ豆知識を紹介します。

お布施を渡すときは「切手盆」を使う

お布施袋を僧侶に直接渡すのはマナー違反です。「切手盆」と呼ばれるお盆に乗せて渡すのが正式な渡し方です。切手盆がない場合は、自宅にあるお盆を使っても問題ありません。

切手盆の多くは8号サイズですが、それよりも小さい7号サイズや、大きめの9号サイズでも問題ありません。色は黒塗りのものを用意しましょう。初盆に限らずさまざまなシーンで使用できるので、ひとつ用意しておくと便利です

合同での初盆の場合もお布施の金額は同じ

お寺によっては、新盆を複数の檀家が合同で行う場合があります。これは宗派や地域、お寺や家庭ごとの考え方が一致した場合にのみ、行われる方法です。合同にすることで、慌ただしいお盆の時期でもじっくり時間をかけて法要ができるというメリットがあります。

このような合同法要の場合も、お布施は目安に合わせた金額で用意します。合同だからといって一家庭あたりのお布施を減らしてしまうのはマナー違反なので、注意しましょう。

宗教によって盆行事の有無がある

お盆はすべての人に訪れるもののように感じられますが、お盆行事をしない宗教もあります。たとえば、キリスト教では11月にお盆に相当する「万聖節」や「死者の日」があります。

また、同じ仏教であってもお盆行事をしない国もあります。ミャンマーや中国では、仏教徒であっても盆行事をしないことが多いです。

奉書紙でお布施を包むのは一般的ではない

お布施の正式な包み方は奉書紙を使う方法ですが、これは上級者向けで現代では一般的ではありません。

近年は市販の封筒も選ばれることが多い傾向にあります。地域やお寺によってしきたりが異なるので、状況に応じて選択しましょう。

お布施に水引は不要

通夜や葬儀で使用する香典袋には「水引」がついています。それぞれ色や結び方が異なり、状況に応じた水引を選ぶ必要があります。しかし、お布施には水引は不要です。

お布施は僧侶に渡す謝礼であるため、香典のような不祝儀のルールは不要と考えるためです。ただし、地域や風習によっては水引を使用することもあるため、わからない場合は詳しい方に確認するとよいでしょう。

初盆の服装のマナー

法要というと喪服をイメージする方も多いかもしれません。しかし、初盆は「故人をお迎えする」という前向きな意味合いが強いため、喪服ではなく「平服」を着用するのが一般的です。平服とは普段着のことではなく、喪服よりも格式の低い服装のことです。

男性の平服は、紺やグレーなどダークカラーの無地のスーツです。ワイシャツは白で、ネクタイは控えめな色や柄であれば黒でなくても問題ありません。靴下と靴は黒、ネクタイピンや腕時計などの貴金属は身に着けないようにします。

女性も、ダークカラーで無地のワンピースを着用するのが一般的です。半袖のブラウスとスカートを着用する場合、スカートは控えめな色にしましょう。ストッキングは肌色か黒、パンプスは黒です。また、アクセサリーはパールのみ身に着けられます。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

故人の四十九日が明けた後に迎える初盆は、僧侶を招いて手厚く実施されます。お盆の時期にまだ忌が明けていない場合は、翌年を初盆とします。

初盆のお布施の目安は4万円程度で、お布施とは別に「お車代」や「御膳料」を包むこともあります。お布施だけではなく、盆棚や白提灯、精霊馬・精霊牛も忘れずに準備しましょう。

初盆に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

私的年金制度は公的年金に上乗せし保険料を支払うと受給できる、任意で加入する年金制度です。ホゥ。

20190425094722_7101405897.jpg?fm=webp&h=586&w=920&fit=clip)