訃報は思いがけず届くものです。夫婦で香典を出す際には、じっくり考える時間もなく、より多く香典を包まなければならないのか、相場はいくらなのだろうかと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、夫婦で香典を出すときの相場について記事にしました。

<この記事の要点>

・夫婦連名で包む場合でも、香典は1世帯につき1つで1人分の金額でよい

・自身の年代や故人との関係性によって異なるが、夫婦で香典を包む場合の目安は1万円~3万円

・香典袋の表書きには、世帯主の夫の名前を書くことが一般的

こんな人におすすめ

夫婦で葬儀に参列する予定のある方

連名の場合の香典の書き方を知りたい方

香典のマナーを知りたい方

夫婦で香典を出す場合の相場

夫婦で香典を出す場合、金額は一人で香典を出すよりも高額になるのでしょうか。この項では、夫婦で香典を出す場合の金額相場や注意点について解説します。香典を渡す相手別に以下の四通りを確認しましょう。

・祖父母や叔父、叔母に渡す場合

・両親や兄弟姉妹に渡す場合

・友人や知人に渡す場合

・職場や仕事関係者の人に渡す場合

夫婦で香典を出すときの金額の注意点

夫婦で香典を出す場合は、一人分の金額でよいでしょう。香典は1世帯につきひとつ用意します。夫婦で出すからといって、香典の額も二人分にする必要はありません。

香典袋には世帯主である夫の名前だけを書くのが一般的です。故人と夫婦で親交がある場合や妻側の親族の葬儀の場合は夫婦連名で出してもよいでしょう。故人との関係性により連名にするか夫の名前だけにするか選択します。

香典に包む金額については、自分の年代によっても金額が変わります。夫婦で香典に包む目安の金額は1万円~3万円程度です。

祖父母や叔父や叔母などの場合

祖父母が亡くなったとき、香典に包む額は1万円~5万円が相場とされています。年代により包む額が異なり、

・20代の場合は1万円程度

・30代は1万円~3万円

・40代は3万円~5万円が相場です。

伯父・叔父や伯母・叔母が亡くなったとき、香典に包む額は3,000円~3万円が相場とされています。香典額の相場は年代別にすると

・20代の場合は3,000円程度

・30代は3,000円~1万円

・40代は1万円~3万円です。

生前の故人との親密さによっても包む香典の額は変わります。普段から親交のある関係だったか、夫婦でお世話になっていたかなどを考慮して香典の金額を決めましょう。

両親や兄弟姉妹の場合

両親や兄弟姉妹のような関係が親密で続柄が近い場合、それだけ香典は高額になる傾向にあります。ただし喪主、喪主に準じる立場のときには香典は不要です。配偶者の親が亡くなった場合で葬儀を執り行う側でないときは香典を用意することもあります。

配偶者の親が亡くなったときなどの場合、香典に包む額は5万円~10万円が相場とされています。年代により包む額が異なり、

・20代の場合は5万円~10万円

・30代の場合は5万円~10万円

・40代の場合10万円程度かそれ以上が相場です。

兄弟姉妹が亡くなったとき、香典に包む額は3万円~5万円が相場です。年代により包む額が異なり、

・20代の場合は3万円~5万円

・30代の場合は3万円~5万円

・40代の場合は5万円程度となっています。

友人や知人の場合

友人や知人が亡くなった場合は5,000円~1万円が相場になります。また、恩師が亡くなった場合も3,000円~1万円が相場です。近所の人が亡くなった場合の香典の相場は3,000円~5,000円となります。この場合も年代により包む額の相場が異なるので注意しましょう。

友人の葬儀の香典は、

・20代の場合は5,000円

・30代の場合は5,000円~1万円

・40代の場合は1万円程度が相場です。

恩師の葬儀のときは、

・20代の場合は3,000円

・30代の場合は3,000円~5,000円

・40代の場合は5,000円~1万円が相場となっています。

近所の人のときは、

・20代の場合は3,000円

・30代の場合は3,000円~5,000円

・40代の場合は3,000円~5,000円が相場です。

職場や仕事関係の人の場合

職場や仕事関係者の人、またはその両親が亡くなった場合、包む香典の額は3,000円~1万円が相場になります。上司が亡くなった場合に包む香典の額は5,000円~1万円が相場です。自分自身の年代により包む金額が異なります。

職場や仕事関係者の人、またはその両親や家族が亡くなった場合、

・20代は3,000円~5,000円

・30代は5,000円~1万円

・40代は5,000円~1万円が相場です。

亡くなった人が上司にあたる人の場合は、

・20代は5,000円程度

・30代は5,000円~1万円

・40代は5,000円~1万円が相場となっています。

夫婦で香典を出すときの名前の書き方

夫婦で香典を出す際には、名前の書き方に注意しなければなりません。香典を夫婦でまとめる場合、名前の書き方についても個人で出すときとは異なるマナーがあります。また、夫婦と故人との関係性によっても個人で出すときとは違う考慮が必要です。夫婦で香典を出すときに知っておきたい名前の書き方について詳しく解説します。

世帯主である夫の名前を書くのが基本

夫婦で葬儀に参列する場合は夫の名前を香典袋に書くのがマナーです。地域によっては夫婦連名で書くことがタブーとされているので、非常識と遺族側に受け取られる可能性があります。

妻とも面識があった場合など連名にしたほうがよいか迷ったときは、夫の名前のみを香典袋に書くようにしましょう。葬儀は家単位で行われる儀式です。世帯主である夫の名前だけを香典袋に書くのは自然なことであり、マナー違反ではありません。

故人と深い付き合いがあった場合は夫婦連名で書く

香典袋には夫の名前だけを記載するのが一般的ですが、例外もあります。故人が夫婦と深い付き合いを持っていた場合です。夫婦ともに故人と深い付き合いがあった場合は、夫婦連名で書いてもよいでしょう。また、妻側の親族に不幸があった場合も夫婦連名で書くことがあります。

夫婦連名で香典袋に名前を記載する場合は注意が必要です。夫の名前をフルネームで水引下の中央に記載して、妻の名前はその左側に名字を省略して記載します。

妻が代わりに参列する場合

夫が葬儀に参列することができず妻が代理で参列する場合、香典袋には夫か妻か、どちらの名前を書くのか迷う人もいるでしょう。妻が代理で出席したとしても、香典袋には夫の名前を書き、妻の名前は記載しません。

代理で持参する香典に妻の名前は書きませんが、夫の名前の隣に「内」と記載します。内と記載することで、夫の代理として妻が参列したという意味になるのです。

葬儀の記帳にも、妻が代理で出席したとしても、妻の名前ではなく世帯主である夫の名前を書くようにしましょう。

知っておくべき香典のマナー

お葬式は人生のうちで頻繁に経験するものではありません。訃報というのは突然訪れることでもあるので、マナーについて知る機会は多くはないでしょう。香典について知っておくとよいマナーは大きく分けて6つあります。

・香典のお札のマナー

・香典を送らない場合でもお悔やみ状は送る

・香典の書き方は宗派で違う

・香典が少なかった場合の対処法

・香典を書くときは毛筆

・香典を郵送するときのマナー

葬儀は故人とお別れをする大事な場です。マナーを重んじて参列できるように、注意したい点を確認しておきましょう。

香典のお札のマナー

香典に新札を包むことはタブーといわれています。新札しかない場合は、わざと折り目をつけてから香典に包むようにしましょう。新札を入れられないからといってボロボロのお札を使用するのもマナー違反になりますので注意が必要です。

新札がマナー違反となる理由は「訃報は予期せぬもの」で事前に用意できないためです。新札を香典に包んでしまうと、死ぬことを予想していた、または死ぬことを望んでいたと遺族側に受け取られてしまう可能性があります。

香典を送らない場合でもお悔やみ状は送る

遺族側の意向で香典を辞退している場合や、すでに通夜やお葬式が終わってしまってから訃報を知った場合は、香典を送らずにお悔やみ状を送りましょう。お悔やみ状とは、訃報を受けても葬儀に参列できないときに遺族へ出す手紙です。

文面にはお悔やみの言葉や弔問できない理由、訃報を知らずにいたことのお詫び、遺族への励ましの言葉などを記載します。お悔やみ状には前文や時候の挨拶などは不要なので注意しましょう。

香典の書き方は宗派で違う

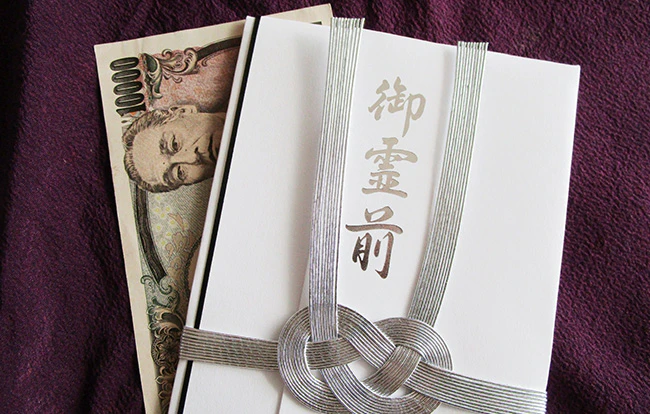

香典袋に表書きを書くとき、宗派によって変わりますので注意しましょう。仏教、神道、キリスト教式で表書きが異なります。相手の宗派がわからない場合は、「御霊前」で出しておけば問題はないでしょう。

宗教別の表書きは以下のとおりです。

| 仏教の場合 | 「御霊前」「御香典」「御香料」 |

| 浄土真宗の場合 | 「御仏前」 ※ほかの宗派のお葬式のときには使用しません |

| 神道の場合 | 「神饌料」「御饌料」「御玉串料」 |

| キリスト教の場合 | 「御花料」 カトリックの場合は「御ミサ料」 プロテスタントの場合は「献花料」「忌慰料」 |

香典が少なかった場合

持参した香典が少ないと気が付いた場合、再度追加で香典を持って行くべきか悩む人もいるのではないでしょうか。香典が少ないと気が付いたとしても、再度追加で香典を持って行くことはタブーになります。注意しましょう。

再度追加で香典を持っていくという行為は不幸が重なることを連想させてしまいます。同じように、お通夜で香典を渡し、告別式でも香典を渡すというのもマナー違反になりますので注意しましょう。

香典を書くときは毛筆

香典袋に名前などを書くときは、「薄墨」を使用した毛筆で記載します。薄墨を使用することで「亡くなった悲しみのあまり、涙で墨が薄くなった」という意味を込めるためです。中袋の場合は毛筆ではなく、黒いボールペンや万年筆を使用しても問題ありません。

最近は慶弔用スタンプが販売されています。慶弔スタンプを使うことはマナー違反というわけではありません。しかし、遺族の中にはスタンプを使うことに対して抵抗感を持つ人もいる可能性があるので、使うときには配慮が必要です。

香典を郵送するときのマナー

通夜や葬儀に参列できない場合、お悔やみ状とともに香典を郵送しても問題はありません。香典だけを送らず、お悔やみ状とともに送るのがマナーになりますので注意しましょう。

香典を送る際は、現金書留で送ります。現金は郵便局で販売されている、現金書留用の封筒でしか郵送することができません。お金は香典袋に収め、表書きと名前、金額、住所も忘れずに書き入れて、お悔やみ状とともに現金書留用封筒に入れるようします。送るタイミングは、参列ができないとわかった時点ですぐ送ることが望ましいでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

夫婦で香典を出す場合の金額は一人で香典を出す場合と同じ金額で問題ありません。香典の金額相場は近親者になればなるほど高額になる傾向があります。また、自分の年齢が高くなればより多い額の金を包むのが一般的です。

香典袋に名前を書く場合、世帯主の夫の名前だけを書き入れます。夫婦ともに親交があった場合、妻の名前を連名で記載する場合もあります。夫婦連名は地域によっては失礼になることもあるので注意しましょう。

夫婦で参列する葬儀のことなどでわからないことがあり、疑問を解決したいときは「小さなお葬式」にお問い合わせください。24時間365日電話サポートを行っています。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

関連記事

四十九日法要での香典の金額はいくら?書き方やマナーも解説

身内へのお香典の相場はいくら?そもそも身内へお香典を渡す必要があるの?

友人や友人家族の葬式では香典はいくら包む?金額相場やマナーをチェック!

会社関係の人への香典の相場は?同僚・部下から取引先まで紹介

会社の同僚へ送る香典の金額相場とは。社長や上司等の場合についても併せて解説

お通夜の香典の相場は?葬儀・告別式でもまた渡すの?

職場の人が行う家族葬で香典は渡すべき?香典の相場や渡し方のマナーを解説!

家族葬で香典を渡す場合のポイントと金額相場

通夜・葬儀で送る香典金額の相場はいくら?香典の入れ方のマナーも解説

家族葬を後日知ったときに香典はどうするべき?弔問の仕方についても解説

よくある質問

夫婦で香典を包む場合の金額の目安は?

夫婦で香典を包むときの香典袋の書き方は?

喪主を務めるときにも香典は必要?

表書きに決まりはあるの?

香典が少なかったときはどうすればいい?

香典袋は何で書けばいいの?

お付き合いのあるお寺がない場合、寺院手配サービスを利用する方法もあります。ホゥ。