通夜や葬儀・告別式などに持参する「香典」は、三回忌法要に参列する際も用意する必要があります。しかし、三回忌法要ではどのくらいの金額を包めばよいか分からない、年忌法要によって変えるべきなのかと迷う方も多いのではないでしょうか。

香典の金額は故人との関係性や年齢、会食の有無などによっても変わります。今回は、意外と知らない香典の基本的な知識やマナー、香典の相場について詳細に確認しましょう。細かなケース別の解説もするため、自分の都合に合う香典の相場が見えてきます。

<この記事の要点>

・三回忌法要の香典金額は両親・祖父母など一親等~二親等の場合、会食無しで1万円~3万円が相場

・故人との関係性が三親等のおじ・おばなどの場合、香典金額は会食無しで5,000円~2万円が相場

・三回忌法要では、法要が始まる前に施主に直接香典を渡すのがマナー

こんな人におすすめ

三回忌法要とは何か知りたい方

故人との関係性別の三回忌の香典の目安を知りたい方

三回忌法要で用意する香典袋について知りたい方

三回忌法要とは

三回忌法要は、故人が亡くなった日を1回目と起算して3回目の命日に行う法要のことを指します。一周忌の次に行われる年忌法要で、お寺で読経してもらったり僧侶を呼んで自宅で読経してもらったりするのが一般的です。

一周忌は命日から1年後であるのに対して、三回忌は2年後で、名称の数字では1年あくように感じるものの、実際は2年続きます。

法要後には故人を偲ぶ会食が用意されていることもあるでしょう。こうした準備をスムーズに済ませるために案内が届いたらすみやかに出欠の返事をします。やむをえない事情がない限り、参列するようにしましょう。

三回忌法要には香典が必要?

弔事で用意する香典は共助の精神から生まれたものといわれています。年忌法要を営むにも費用が発生するため、三回忌法要に参列する際は香典を用意するのがマナーです。

香典とは故人の霊前に供える金品のことをいいます。こうしたことから香典は「ただお金を包むもの」ではなく、故人・遺族が健やかに過ごせるようにという、思いやりの気持ちを包むものと考えるとよいでしょう。

三回忌法要における香典の金額はどう決める?

年忌法要が2回目ともなると香典には「どのくらいの金額を包めばよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。香典は故人との関係性や参列する際の状況などによっても金額が異なります。

また、香典は多ければ多いというわけでもなく、逆に多すぎる場合は遺族の負担になってしまうこともあります。そのため、適切な金額を見極めることが必要になってきます。ここでは、金額の変動要因を大きく3つに分けて紹介します。

年齢や収入によっても金額は異なる

香典は、用意する方の年齢や収入によっても金額が変わります。学生の場合は、収入がないため香典を包まなくても問題ありません。

また、社会人であっても収入によっては目安の金額を捻出できないという場合もあるでしょう。その場合は、無理をせず収入に見合った香典を用意します。大切なのは相手をおもんばかる心です。

会食があるかどうか確認する

三回忌法要の後には会食が用意されている場合があります。香典は、会食の有無によっても相場となる金額が変わってくるので事前にしっかり確認しましょう。

基本的に会食でいただく食事代ほどの金額を上乗せして包みます。具体的には、1人あたり5,000円~1万円程度上乗せしておくとよいでしょう。

夫婦で出席する場合

夫婦どちらも故人と関係が深いという場合には、夫婦で三回忌法要に出席することもあるでしょう。その際の香典は夫婦でひとつを用意します。金額は純粋に2倍する必要はありません。会食がある場合は2人分を考慮した金額を包みましょう。

香典には夫の名前だけを書き入れます。生前故人と夫婦共々よくしていただいていたという場合は、夫婦連名でも問題ありません。その場合、妻は名前だけを記載するようにします。

三回忌法要における具体的な香典の相場

ここからは、故人との関係性別に三回忌法要における香典の相場を見てみましょう。あくまで目安となりますので、それぞれのケースに合わせた対応が必要です。また、親族同士で足並みをそろえるなどの配慮も重要といえます。事前に話し合っておくことがおすすめです。

両親・祖父母・兄弟姉妹

| 故人との関係性 | 両親・祖父母・兄弟姉妹 (一親等~二親等) |

| 会食なし | 1万円~3万円 |

| 会食あり | 2万円~5万円 |

自身が施主の場合は香典を用意する必要はありません。一親等から二親等の親族の場合、法要だけであれば1万円~3万円、会食がある場合はその分を上乗せした額を目安に考えておくとよいでしょう。義理の両親の場合も同様です。

おじ・おば、甥・姪

| 故人との関係性 | おじ・おば、甥・姪 (三親等) |

| 会食なし | 5,000円~2万円 |

| 会食あり | 1万円~3万円 |

三親等になると、金額もやや控えめになります。夫婦で参列する際は、会食の分を二人分で上乗せすることを忘れないようにしましょう。

従兄弟・従姉妹

| 故人との関係性 | 従兄弟・従姉妹 (四親等以上) |

| 会食なし | 5,000円~2万円 |

| 会食あり | 1万円~3万円 |

四親等の場合は、三親等と同程度の金額で問題ないでしょう。いとこ同士で足並みをそろえることが重要です。

友人、知人、仕事の関係者

| 故人との関係性 | 友人、知人、仕事の関係者 (お世話になった方) |

| 会食なし | 3,000円~2万円 |

| 会食あり | 1万円~3万円 |

「家族のように親しい関係を築いていた」といった場合は、親族と同程度の金額を用意することもあります。そのため、故人との関係性を考慮して金額を決めるとよいでしょう。

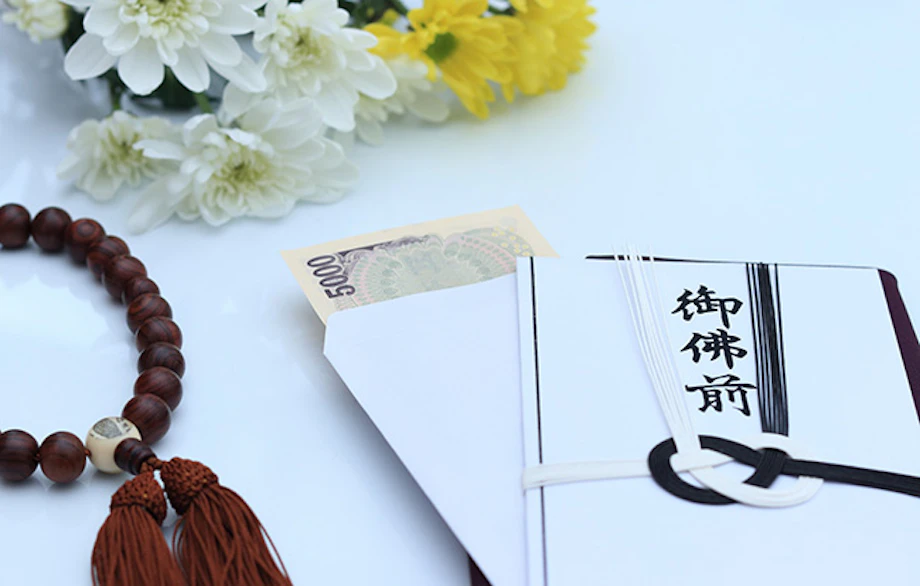

三回忌法要で用意する香典袋

香典の金額が決まったら、香典袋を用意します。仏教では無地か菊や蓮の花の描かれたもの使いましょう。

市販されている香典袋はさまざまあり、金額や地域の慣習に合わせてふさわしいものを選ぶ必要があります。ここでは、香典袋の選び方や書き方について解説します。

香典袋は包む金額で選ぶものが変わる

水引は、プリントされているものと取り外しが可能なものがあります。結び方は2度目がないことを意味する「結び切り」を選ばなければなりません。また、水引の色も双銀(銀一色)や黒白、黄白などさまざまで、地域性によって選ぶべきものが変わります。

香典袋は、香典の金額に釣り合うものを選ぶことが大切です。5万円以上であれば双銀の中金封、1万円~3万円の場合は、実際の水引がかけられている黒白や黄白、それ以下であれば水引がプリントされた黒白を選ぶとよいでしょう。

香典袋の表書き

三回忌法要の場合、香典の表書きは「御仏前」「御佛前」または「御香典」です。時折、「御霊前」と印字されている香典袋も市販されていますが、三回忌法要の香典には使わないようにしましょう。

文字を書く際は、薄墨である必要はありません。「濃い墨」でしっかり記します。ボールペンは略式にあたるので、使用は避けましょう。

お金の入れ方

香典には比較的きれいな使用感のある紙幣を用意します。弔事では事前に準備しておくことはタブーとされ、新札を使うとそういった印象を与えてしまうためです。しかし、三回忌ともなると事前に案内があるため、そこまで気にしない向きも増えています。

手元にたまたま新札しかない場合は、折り目をつけてから包むようにしましょう。お札は向きをそろえ、肖像画の顔が底にくるように入れます。また、肖像画のある面は封筒の裏にくるように調整しましょう。

袱紗(ふくさ)で包む

香典袋は袱紗(ふくさ)に包んで持参します。袱紗は香典に汚れや折り目がつかないための保護の役割を担っており、礼儀の観点からも必ず用意するようにしましょう。

用意できなかった場合は、ハンカチや小さな風呂敷などで代用します。弔事に使える袱紗の色は紺や深緑、紫といった寒色系のものです。紫は慶弔兼用で使えます。

三回忌の香典を渡すときのマナー

香典は用意するときだけでなく、渡し方にもマナーがあります。礼を尽くして準備した香典を渡すときになって適当にしてしまっては、心遣いが伝わることはありません。

お悔やみの言葉とともに相応のタイミングで渡すようにしましょう。ここでは香典を渡す際の注意点を確認します。

三回忌の香典はいつ渡す?

三回忌法要では、法要が始まる前に施主に直接渡します。袱紗から香典袋を取り出したら袱紗の上に置き、相手から見て表書きが正面にくる位置で渡します。

その際は、お招きいただいたことへの感謝をお伝えし、御仏前に香典をお供えいただけるようお願いしましょう。

香典を郵送したい場合

三回忌法要は案内を受け取ったらできる限り参列するようにしましょう。しかし、やむをえない事情があって参列できないということもあるかもしれません。その場合は、香典を現金書留で郵送するようにしましょう。

現金書留専用の封筒の中に、香典袋のまま入れます。そのとき一筆書きを添えましょう。一筆書きには、三回忌法要に招いていただいたことへの感謝と、参加できなかったことへのお詫びをしたためると丁寧な印象になります。また、直接手渡す場合と同様、香典を御仏前にお供えいただけるようお願いすることも忘れないようにしましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

香典はお金を包むことで、故人や遺族への思いやりの気持ちを伝えるものです。三回忌の香典でもマナーを守って渡すよう心がけましょう。三回忌の香典の金額もお葬式の香典と同様、故人との関係性によって異なります。また、年齢や収入、会食の有無などでも相場は変わるため、案内状が届いた段階でいくら包めばよいか確認することが大切です。

三回忌法要など年忌法要の香典の金額で悩んだら、小さなお葬式にご相談ください。葬儀のマナーだけでなく、三回忌法要などの年忌法要のマナーにも精通したスタッフがケースに合わせたアドバイスを行っています。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。