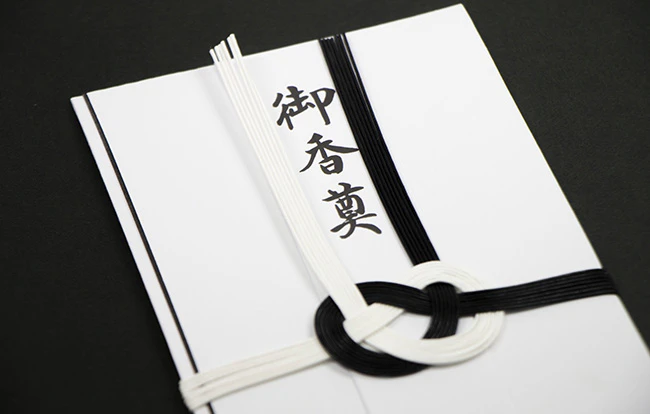

法事に参列する際は、仏壇やお墓にお供えする「香典」という金銭を持参します。香典の表書きには「御仏前」「御霊前」などさまざまな種類があるので、何を選べばよいか迷ってしまう方もいるでしょう。

そこでこの記事では、法事に必要な香典の費用目安や渡し方に関するマナーを紹介します。法事の服装について知りたい方にも役立つ情報をまとめました。

<この記事の要点>

・法事の香典金額は両親の場合は1万円~5万円、祖父母の場合は5,000円~3万円が目安

・香典袋の表書きには「御仏前」や「御香典」と記載し、裏面には送り主の住所と氏名を縦書きで書く

・香典は袱紗に入れて持参し、法要が始まる前に受付で渡すのが一般的

こんな人におすすめ

法事の香典の表書きに悩んでいる人

「御仏前」「御霊前」のような言葉の使い分けが知りたい人

香典の金額や渡し方のマナーが知りたい人

法事に必要なお金|香典とは

法事に持参する「香典」とは、仏壇やお墓にお供えするお金のことです。かつてはお香をお供えしていましたが、時代の変化とともに現金をお供えするようになりました。

法事の香典に包む金額の目安は?

法事の際に香典を包むことは知っていても、いくら包めばよいのかわからないという方も多いかもしれません。一般的な香典の目安は以下のとおりです。

| 親 | 1万円~5万円 |

| 兄弟姉妹 | 1万円~5万円 |

| 祖父母 | 5,000円~3万円 |

| 配偶者の親 | 1万円~5万円 |

| 配偶者の兄弟姉妹 | 1万円~5万円 |

| 配偶者の祖父母 | 5,000円~3万円 |

| 親戚の叔父や叔母 | 5,000円~3万円 |

| その他の遠い親戚 | 5,000円~3万円 |

故人との関係性や住んでいる地域、香典を用意する方の年齢や同居人の有無でも金額の目安は変わります。親戚間で香典に関する取りきめがある場合は、その慣習に従いましょう。

また、偶数は割り切れる数字であることから「故人との縁が切れる」ことを想起させます。「4」や「9」といった数字も「死」や「苦」を連想させては縁起が悪いと考えられているため、包む際は金額に注意が必要です。

法事に用意するお金|香典袋の選び方

香典袋にはいくつかの種類があります。故人の宗派や包む金額に応じた香典袋を選ぶ必要があります。ここからは、法事で用意する香典袋の選び方を解説します。

宗派に応じた香典袋を選ぶ

香典袋は宗派によってデザインが異なります。それぞれ特徴は以下の表のとおりです。

| 宗派 | 特徴 |

| 仏式 | ・黒白や双銀の水引 ・白無地の袋や蓮が描かれた袋 |

| 神式 | ・黒白や双銀、双白の水引 ・白無地の袋 |

| キリスト教式 | ・白無地の袋 ・十字架や白百合が描かれた袋 |

包む金額によってきめる

香典袋は、包む金額に見合ったものを選びましょう。5,000円ほどの金額であれば、水引が袋に印刷されたものを選びます。包む金額が2万円~3万円程度の場合は、水引がかけられた香典袋を使用しましょう。

法事に用意するお金|香典袋の書き方

香典袋を選んだら、次は表書きの書き方を確認しましょう。ここからは、香典袋の表書きと中袋の書き方、墨の選び方について解説します。

墨の濃さに注意する

香典に使用する墨は時期によって濃さを変える必要があります。「御霊前」の時期である通夜や葬儀では薄墨を使用します。一方で、四十九日以降であれば普通の墨を使って問題ありません。

四十九日以降は、故人が成仏して死を悼む期間ではないとされるためです。ただし、地域によっては四十九日以降も薄墨を使用する地域もあるので、注意が必要です。事前に地域の風習や慣習を調べておくと安心です。

外袋の書き方

外袋の中央上部、水引の上には「御仏前」や「御香典」という表書きを記載します。水引の下には、送り主の氏名を書きましょう。家族で参列する場合は、世帯主の氏名のみ記入します。

中袋がついていない香典袋には、外袋の裏側に住所と包んだ金額を縦書きで書きましょう。住所などの数字は漢数字、金額は「大字」と呼ばれる旧字体の漢数字で記入します。

中袋の書き方

中袋のおもて面の中央に包んだ金額を記入します。大字で「金○○圓也」と記載しましょう。裏面には、送り主の住所と氏名を書きます。裏面の左側に縦書きで記入するのが一般的です。香典返しが不要な場合は、住所の横に明記しておくとわかりやすいでしょう。

住所は香典返しやお礼状を送る際に必要な情報なので、都道府県名や郵便番号は省略せずに書きましょう。

法事で用意する香典の渡し方

準備した香典は、袱紗(ふくさ)に入れて持ち歩きます。袱紗とは祝儀袋や香典袋などを包む布のことです。袱紗の色は黒や紫、グレーなどの寒色系の色を選びましょう。詳しい包み方は以下のとおりです。

1. ふくさを広げて、表面を上にした状態で中央からやや右寄りに置く

2. 右下に折り下側を包む

3. 上側を折り左側を包む

4. 右側のはみ出た部分を内側に折る

香典は法要が始まる前に受付で渡すのが一般的です。受付がない場合は施主に手渡ししましょう。渡す際は、袱紗から香典袋を取り出して、袱紗を香典の下に敷いて差し出しましょう。右手に袱紗を置き、香典袋を取り出して両手で渡しながら、お悔やみの言葉を伝えます。

【宗派別】法事の香典袋を用意する際の注意点

香典袋は宗派によって選び方が異なります。ルールを知らずに選んでしまうと、宗派によってはマナー違反になってしまう可能性もあります。ここからは、宗派別の香典袋の選び方を紹介します。

仏式の場合

仏式と明確に分かっている場合は「御香料」「御霊前」「御仏前」といった表書きが使われます。宗派が不明で、何と書けばよいのかわからない場合は「御香料」と記載しましょう。

ただし、浄土真宗では亡くなるとすぐに仏になると考えられています。そのため、四十九日以前でも「御仏前」を使用するのがマナーです。

神式の場合

神式の場合、表書きは「御玉串料」と書くのが一般的です。「御霊前」も使用できるため、四十九日以前であれば、どちらを選んでも問題ありません。また、お供え物のひとつとして「御神饌料」と記載することもあります。

キリスト教の場合

キリスト教の場合、表書きは「御霊前」や「御ミサ料」と記載します。ただし、プロテスタントとカトリックで書き方が異なるため注意が必要です。どちらの宗派かわからない場合は「御花料」と記載しましょう。

法事における服装のポイント

法事では、服装にも注意が必要です。ここからは、法事における服装のポイントを男性と女性、子供に分けて紹介します。

男性の場合

男性は、準喪服、もしくは略喪服を着用するのが一般的です。靴やベルト、靴下は黒色で揃えましょう。ワイシャツは白無地、ネクタイは光沢のないものを着用します。

時計や指輪などのアクセサリーは外しておきましょう。法事はおしゃれをする場ではないので、宝飾品は身に着けないようにします。

女性の場合

女性の場合も、黒を基調とした服装で参列しましょう。露出は控えるのがマナーなので、スカートの丈はひざが隠れるものを選びます。

夏場であっても、儀式の最中はなるべくジャケットを着用した方がよいとされています。アクセサリーは、結婚指輪や真珠の一連のネックレスであれば着用してもよいとされています。

子どもの場合

制服は礼服と同等の扱いになるため、制服がある場合は制服を着用しましょう。制服がない場合は、黒を基調とした服装を選び、明るい色や派手な柄物などは避けます。襟付きのシャツやセーター、カーディガンなどを選ぶとフォーマルな印象になるでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

法事に必要な香典とは、仏壇やお墓にお供えするお金のことです。香典の金額は、故人との関係性やご自身の年齢によっても異なります。故人が親の場合の香典の目安は1万円~5万円、故人が兄弟姉妹や祖父母の場合は1万円~3万円が目安です。

包む金額に見合った香典袋を選ぶことも大切です。5,000円程度であれば水引が袋に印刷されたもの、2万円~3万円程度の場合は、水引がかけられた香典袋が適しています。

法事や香典に関して不安なことがある方は、お気軽に小さなお葬式にご相談ください。葬儀マナーを熟知した専門スタッフが、お客様のお悩みに合わせて丁寧にサポートいたします。

初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。