一周忌の引き出物に関して、何を贈ればよいのか分からないという方もいるのではないでしょうか。引き出物は何でもよいというわけではありません。引き出物として何が適しているのかを知ることで、相手に対して失礼のない対応を取れるでしょう。

そこでこの記事では、一周忌の引き出物は何を贈ればよいか紹介します。一周忌の引き出物で迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・法要の返礼品は会食が終わるときや参列者が帰るときに渡すのが一般的

・返礼品の金額は3,000円~5,000円が目安

・返礼品にお菓子などの消えものが適しており、形に残るものや生鮮食品は避けた方がよい

こんな人におすすめ

一周忌の引き出物(返礼品)の選び方を知りたい方

返礼品の「掛け紙」について知りたい方

返礼品の金額の目安を知りたい方

そもそも一周忌法要って何?

一周忌法要とは何か知らない方もいるのではないでしょうか。四十九日や初七日といった法要と同様に、故人をしのび、冥福を祈るために参列者一同が集まる大切な行事です。

法要の時期は決まっています。初七日や四十九日、一周忌や三回忌といった法要の時期を前もって把握しておくことで、準備がしやすくなるでしょう。一周忌は故人が亡くなってからちょうど1年後に営まれる法要です。

返礼品の金額の目安や渡し方は?

一周忌法要に参列してくれた方には、感謝の気持ちを込めて品物を贈ります。引き出物と呼ばれることもありますが、これは主に慶事で用いる言葉です。葬儀や法要でお渡しするものは「返礼品」と呼んだほうがふさわしいでしょう。ここでは、返礼品を渡すときのポイントや金額の目安について説明します。

返礼品の渡すのはいつ?

基本的に、返礼品はいつ渡さなければならないというルールはありません。ただし、会場に着いてすぐに渡すのは失礼になるでしょう。会食が終わるときや参列者が帰るときが一般的です。

他にも、会食の最中に1人1人手渡ししても問題はありません。会食に参加しない方には法要後に渡さなければならないため、参列者が会食に参加するかどうかを事前に把握しておく必要があります。

返礼品を渡しそびれると、その後の付き合いに大きな影響を及ぼす恐れがあるため、誰が参列してどの方に渡したのか正確にチェックしましょう。

金額は3,000円~5,000円が目安

返礼品の金額は、参列者の香典の1/3~1/2が目安とされています。一周忌の香典は1万円程度であるため、返礼品は3,000円~5,000円程度が目安といえるでしょう。ただし、住んでいる地域によって香典や返礼品の金額は変わる場合があります。金額だけにこだわるのではなく、参列者に対しての感謝の気持ちを持つことが大切です。

返礼品の品物を選ぶポイント

返礼品の品物として、何を選べばよいか悩む方もいるでしょう。返礼品は法要の際に渡すものであることから、渡すのがNGの品物もあります。例えば、お祝いとして渡すものを選ぶのはマナー違反です。ここでは、返礼品を選ぶときのポイントを紹介します。

おすすめの品物

返礼品に適している品物として、消えもの、いくつあっても困らないもの、日持ちするものが挙げられます。

「消えもの」とは、食べ物をはじめとする消耗品です。例えば、お茶やコーヒー、個包装されたお菓子といった品物があります。他にも、石鹸や食器洗い用洗剤、タオルやハンカチのような日用品はいくらあっても困らないため、返礼品としておすすめです。

参列者の年齢層が幅広く、何を選べばよいか迷った場合、カタログギフトを贈ってもよいでしょう。それぞれが好きな品物を選べるため満足感が高く、持ち帰る際もかさばらないのがメリットです。

避けたほうがよい品物

返礼品として避けたほうがよいと考えられているのが、形に残るものと生の食べ物、お祝いとして渡すものです。

形に残るものを渡すと、相手の都合を考えていないと捉えられてしまうかもしれません。置き場所に困るだけでなく、法要でもらったものは縁起が悪いと思われる恐れがあります。

殺生を連想させる肉や魚も避けたほうがよいでしょう。生鮮食品は日持ちしないため、持ち帰りに気を使う他、早めに食べないといけません。また、伊勢エビや鯛といったお祝いで渡すようなものは、不謹慎と捉えられる場合があります。生の食べ物と同様に、避けたほうが無難です。

返礼品の掛け紙は必要?

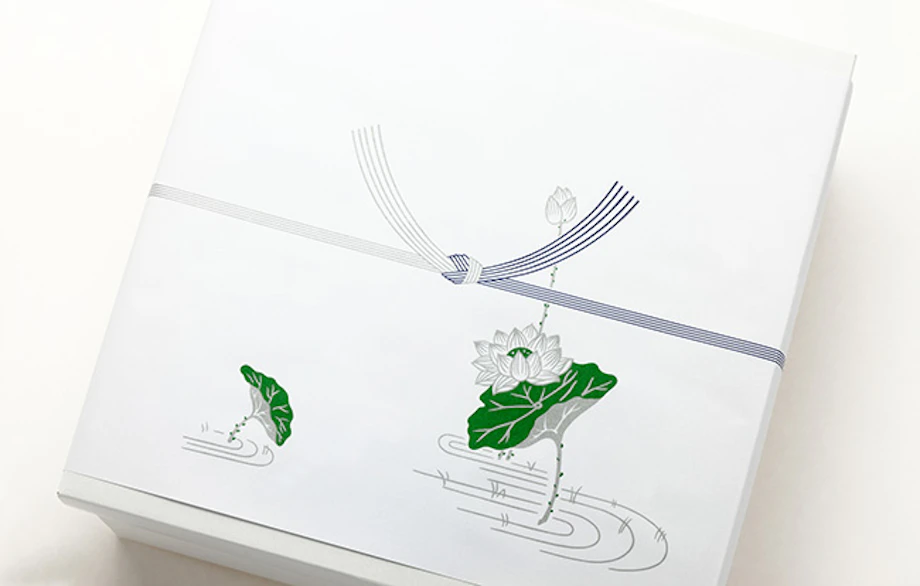

返礼品には掛け紙をつけて渡すのが一般的です。慶事では「のし」と呼ばれる掛け紙は、シチュエーションによって選び方が異なります。正しいマナーに従った掛け紙を選んで、お渡ししましょう。ここでは、返礼品の掛け紙と表書きのマナーを紹介します。

掛け紙の選び方

一周忌の返礼品の掛け紙は、黒白もしくは双銀の結び切りの水引を選びましょう。結び切りには「繰り返さない」「一度で終わる」といった意味があり、一周忌に適した水引です。一方、花結びは「繰り返す」という意味があるため、葬儀や法要では使わないように注意しましょう。

ただし、水引の色は地域差が大きく、関西地方の一部では黄白の水引を使う場合があります。掛け紙は参列する地域の慣習に合わせて選ぶとよいでしょう。

表書きの書き方は?

「通夜や葬儀の際は薄墨を使用する」というマナーが広く浸透しているため、一周忌でも薄墨を使ったほうがよいと考えている方もいるかもしれません。しかし、一周忌の香典や返礼品の表書きは濃い墨で構いません。ボールペンやサインペンではなく、毛筆や筆ペンを用いるのがマナーです。

表書きには「志」「粗供養」「御礼」と書きます。関東では「志」、関西では「粗供養」と書くのが一般的です。

一周忌法要の準備は何をすればいい?

大切な故人の供養のためには、返礼品以外にもさまざまな準備をしなければなりません。特に、初めて施主を務める方は準備する内容を知ることで、落ち着いて当日を迎えられるでしょう。ここでは、一周忌法要に必要な準備について解説します。

日程・場所・料理の手配

一周忌法要を営む日程を決めます。故人が亡くなってからちょうど一年後の祥月命日に執り行うのが正式な作法です。ただし、法要に参列する方の都合を考え、土曜日や日曜日といった都合がよい日に調整してもよいでしょう。

続いて、法要の会場を決めます。候補として挙げられるのは、自宅やお寺、葬祭会館といった場所です。参列者が集まりやすい場所はもちろん、家族や親族の意見を踏まえて決めることをおすすめします。

料理を手配するのは、法要後に会食がある場合です。事前にホテルや料理店に予約して、法要後の会食にふさわしい料理を用意してもらう必要があります。

お寺に連絡・案内状の送付・返礼品の手配

日程や場所、料理の手配が完了したら、お寺に連絡します。菩提寺がある場合は菩提寺に連絡しますが、ない場合は葬儀の際にお世話になったお寺で問題ありません。

次に、案内状を送付します。招待するのが親族のみであれば、電話やメールで連絡しても構いません。知人や友人、会社関係の方も呼ぶ場合には、日時や場所を記載した案内はがきを送りましょう。

参列の可否について確実に返事が欲しいときは、往復はがきや返信用はがきを同封した封書で送るのがおすすめです。参列者の数が正確に把握できれば、返礼品の準備にも役立つでしょう。

お布施や納骨・お供花とお供えの準備

僧侶に対してお渡しするお布施の準備をします。お布施の目安は3万円~5万円です。他にも、交通費として「お車代」、会食に参加しない際には「御膳料」を必要に応じてお渡しします。いずれも金額の目安は5,000円~1万円程度です。ただし、金額は地域ごとに異なるため、迷った際は周囲の方に確認するとよいでしょう。

まだ納骨をしていない場合には、お寺や墓地、石材店の手配と納骨の準備が必要です。御仏前に供えるお供花とお供えは、遺族や親族、参列者が準備することもあります。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

一周忌法要では参列者全員に返礼品を贈るのがマナーです。香典やお供えに対するお返しで、いただいた金額に関係なく感謝の気持ちを込めて渡しましょう。返礼品の金額の目安は3,000円~5,000円です。返礼品はくれぐれも相手に失礼のないような品物を選ばなくてはなりません。殺生をイメージさせるものや形に残るものは贈らないようにしましょう。

「小さなお葬式」では、一周忌法要に関するご相談を承っています。24時間365日、葬儀や法要に詳しい専門スタッフが待機しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

葬儀の喪主を選ぶとき、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。ホゥ。