葬儀や法要の際に僧侶へ渡すお布施は、まとまった金額が必要なイメージがあるかもしれません。また、「多額のお布施を渡すのは気が進まない」と感じている方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、お布施の意味や宗派ごとの相場などをご紹介します。そして、さまざまな種類があるお布施袋の使いわけについてもチェックしましょう。事前にお布施についての知識を得ておけば、突然の葬儀でも適切な金額のお布施を用意できます。

<この記事の要点>

・お布施は僧侶への感謝の気持ちを表すものであり、お寺への寄付の意味もある

・宗派によってもお布施の相場は異なり、30万円~100万円以上と幅がある

・葬儀のお布施の種類には、お車代・御膳料・戒名料がある

こんな人におすすめ

お布施の意味について知りたい方

【宗派別】葬儀のお布施の相場を知りたい方

お布施袋の種類や使い分けについて知りたい方

お布施の意味

お布施は葬儀などの仏事の際に、お世話になった僧侶への感謝としての意味を持ちます。感謝の気持ちのほかにも、読経や戎名のお礼も兼ねていることをご存じの方もいるのではないでしょうか。また、「なぜお布施を渡す必要があるのか」と疑問に思っている方も多いかもしれません。

お布施は僧侶への報酬ではなく、お寺への寄付です。そのため、無理に高い金額を包む必要はなく、大切なのはお布施を渡す側の感謝の気持ちです。仏事を執り行ったり、お墓を管理したりしている僧侶へのお礼として、お布施の金額は自由に決めることができます。

【宗派別】葬儀のお布施の相場

お布施の金額は自由に決められるとわかっても、「宗派ごとのお布施の相場はいくらなのだろう」と気になる方も多いのではないでしょうか。宗派別の相場を知ることができれば、お布施として包む金額も判断しやすいでしょう。

こちらでは、代表的な5つの宗派(曹洞宗・真言宗・日蓮宗・臨済宗・天台宗)の相場についてご紹介します。

曹洞宗のお布施の相場

曹洞宗のお布施は、30万円から100万円が相場です。曹洞宗の葬儀では複数人の僧侶が関わることがあるため、高めになっています。

曹洞宗は、戒名の位によりお布施の相場が変わるのが特徴です。もっとも戒名の位が高い「院居士・院大姉」であれば100万円以上、次に位の高い「院信士・院信女」も100万円以上となっています。次いで位の高い「居士・大姉」は50万円から70万円、もっとも一般的な位である「信士・信女」は30万円から50万円です。

真言宗のお布施の相場

真言宗のお布施は、50万円から70万円前後が相場となります。真言宗も曹洞宗と同じく、戒名の位により相場が変わるのが特徴です。

もっとも戒名の位が高い「院居士・院大姉」であれば100万円以上、次に位の高い「院信士・院信女」は80万円以上となっています。次いで位の高い「居士・大姉」は50万円から70万円、もっとも一般的な位である「信士・信女」は30万円から50万円です。

より位が高い戒名をいただくケースでは、上記の金額を上回ることもあります。

日蓮宗のお布施の相場

日蓮宗のお布施は、50万円前後が相場となります。日蓮宗も真言宗や曹洞宗と同じく、戒名の位により相場が変わるのが特徴です。

もっとも戒名の位が高い「院居士・院大姉」であれば100万円以上、次に位の高い「院信士・院信女」は50万円以上となっています。もっとも一般的な位である「信士・信女」は30万円以上が相場です。

より位が高い戒名をいただくケースでは、上記の金額を上回ることもあります。日蓮宗には、真言宗や曹洞宗で「居士・大姉」に相当する位はありません。

臨済宗のお布施の相場

臨済宗のお布施は、30万円から50万円前後が相場です。臨済宗も日蓮宗や真言宗、曹洞宗と同じく、戒名の位により相場が変わる特徴があります。臨済宗は宗派が10以上にわかれているため、宗派によって相場が異なるのも特徴です。

もっとも戒名の位が高い「院居士・院大姉」であれば100万円以上、次に位の高い「居士・大姉」は50万円から80万となっています。もっとも一般的な位である「信士・信女」は30万円から50万円です。

天台宗のお布施の相場

天台宗のお布施は、40万円から70万円前後が相場です。天台宗もほかの宗派と同様、戒名の位により、相場が変わる特徴があります。

もっとも戒名の位が高い「院居士・院大姉」であれば100万円以上、次に位の高い「院信士・院信女」は80万円以上となっています。次いで位の高い「居士・大姉」は50万円から70万円、もっとも一般的な位である「信士・信女」は30万円から50万円です。

なお、こちらでご紹介してきたお布施の金額は、戒名料に加えて僧侶へのお勤めのお礼も含んでいます。

葬儀のお布施の種類

宗派ごとのお布施の相場を知ったところで、次は葬儀でのお布施の種類について知りたい方もいるかもしれません。お布施の種類を把握できれば、お布施として包む金額が、より判断しやすくなります。

こちらでは、お車代や御膳料、戒名料について解説しますので、葬儀でのお布施の種類に詳しくない方はチェックしてみましょう。

お車代

葬儀に僧侶を呼ぶ際には、「お車代」を渡すのがマナーです。僧侶が管理しているお寺へ出向いて葬儀を行うのであれば、お車代は不要になります。また、葬儀を依頼する側で車を手配する場合も必要ありません。

葬儀の規模によってはお寺ではなく、セレモニーホールなどを利用するケースもあるでしょう。僧侶のマイカーを使ったり、公共交通機関を利用したりして来たのであれば、お車代を渡す必要があります。お車代の相場は5,000円~1万円前後です。

御膳料

葬儀では、僧侶も含めた出席者で会食を行うのが一般的となっています。ただし、当日のスケジュールによっては、僧侶が会食へ参加しない場合もあるでしょう。僧侶が会食へ参加しないときに渡すのが「御膳料」です。

僧侶に会食の御膳を持ち帰るのであれば、御膳料を渡す必要はなくなります。御膳料はお車代と同じく、5,000円~1万円が相場です。お車代や御膳料は、通夜が終わって僧侶が帰宅するタイミングで渡すのがマナーとなります。

戒名料

戒名とは、僧侶からいただく、仏教で受戒したものの名前を指します。「戒名料」は、お墓が寺にある場合に必要なお布施です。民間の墓地へお墓を設けるケースや、葬儀が仏教式でないなら、戒名料を渡す必要はありません。

戒名料は、宗派や戒名の位によりお布施の金額が変わります。5万円から100万円前後と大きく差があり、とくにもっとも戒名の位が高い「院居士・院大姉」であれば、金額は高くなる傾向があるでしょう。先述した宗派別のお布施相場を参考にしながら、お寺へ相談するのも一手です。

法要のお布施の相場

葬儀のお布施の種類や相場を理解するとともに、法要でのお布施の相場について知りたい方も多いかもしれません。事前にお布施の相場を知っておけば、葬儀後の法要を迎えるまでに心の余裕を持つことができます。

こちらでは初七日に続く法要である四十九日や納骨、新盆のお布施の相場をご紹介しますので、合わせてチェックしましょう。

初七日

初七日のお布施の相場は、3万円から5万円前後です。近年は初七日を前倒しして行い、四十九日までの法要は行わない場合が多いでしょう。

本来であれば、初七日や二七日といった形で、故人を極楽浄土へ送るために七日ごとに法要を行います。続いて三七日は邪淫についての審判、四七日は言動に対する審判など、七日ごとに審判が行われるからです。最終的に、七七日となる四十九日に極楽浄土に行けるかどうかの判断が下されるといわれています

四十九日

四十九日のお布施の相場は、初七日と同じく3万円から5万円前後です。先述したように、最近は七日ごとの法要を行わないパターンが多くなっています。ただし、故人を極楽浄土へ送る四十九日は、法要の中でも大切な節目です。四十九日の法要は、最近でも省略しない場合がほとんどでしょう。

四十九日までの期間を「中陰」と呼び、次の生を受けるまで霊体へ変わっているとされています。四十九日以降は年忌法要となるので、親族だけで集まるのが一般的です。

納骨

納骨のお布施の相場は、3万円から5万円前後です。納骨は四十九日の法要と一緒に行うのが通例で、ご遺骨をお墓へ入れます。四十九日までに、お墓または納骨堂の準備が終わっていない場合もあるかもしれません。準備が済んでいないのであれば、年忌法要と合わせて行うのが一般的です。

お墓の費用をまかなうことが難しかったり、お寺に依頼したりするのなら、永代供養をしましょう。永代供養をするのであれば、魂抜き・魂入れという法要も必要です。こちらのお布施の相場は、1万円から5万円です。

新盆

新盆のお布施の相場は、5,000円から1万円前後です。お盆の法要は先祖供養のほかに、施餓鬼法要という意味合いも持ちます。極楽浄土に行けなかったものたちを供養し、同時に徳を積むための法要です。

新盆とは、四十九日の法要を過ぎて初めて迎えるお盆を指します。新盆は一度だけのため、規模の大きい法要を行うこともあるかもしれません。

それ以降は通常のお盆となり、親族で集まることがほとんどになります。この時期には、僧侶が檀家を回り、読経することもあるでしょう。

お布施袋の種類

葬儀や法要でのお布施の相場が把握できると、次に「お布施袋の種類について知りたい」と思う方もいるかもしれません。お布施袋にはさまざまなタイプのものがありますが、包む金額や使えるシーンがよくわからないという場合もあるでしょう。

ここでは、水引がないお布施袋を使うケースや、水引の色ごとの使いわけについて解説します。

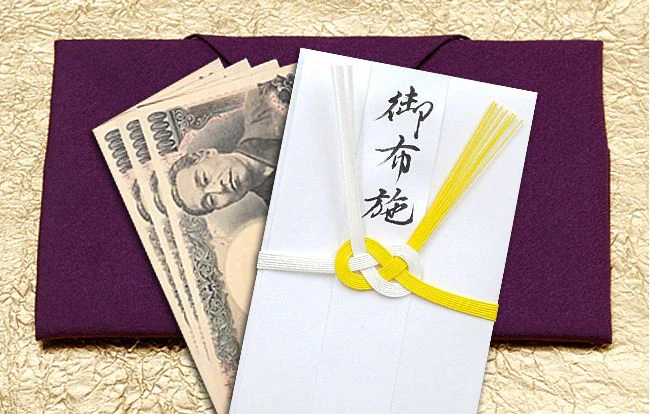

無地で水引なし・「御布施」と書かれたもの

お布施袋選びに迷ったときは、無地で水引がなく「御布施」と書かれたものにしましょう。このタイプであれば、あらゆる仏事に使うことができ、宗派も問いません。

安価な封筒型のお布施袋であれば、数千円から2万円程度を包むときにぴったりです。やや高級感のあるものなら、3万円から10万円以上を包む際に適しているでしょう。

少し高価なお布施袋は、折って使用する多当折りタイプで中袋もついています。多当折りタイプは、無地のものと柄入りのものから選ぶことが可能です。

黒白の水引がついたもの

黒白の水引がついたものは、一般的に通夜や葬儀での香典を包む際に不祝儀袋として使われます。また、一部の地域では、お布施袋に用いられることがあります。

お布施袋として用いるのなら、四十九日までの法要で使うのがよいでしょう。それ以降の仏事であれば、無地で水引がなく「御布施」と書かれたものを使うのがマナーです。黒白の水引がついたものをお布施袋として使うか迷った場合は、お世話になっているお寺の僧侶へ相談することをおすすめします。

黄白の水引がついたもの

黄白の水引がついたお布施袋は、主に関西地方で使われています。そのほかの地域出身であれば、こちらのタイプは見慣れない方が多いかもしれません。

黄白の水引がついたお布施袋を使用する場合は、一周忌以降の仏事で用いるのがマナーです。四十九日の法要までは、黒白のお布施袋を使用するようにしましょう。

関西地方であっても、無地で水引がなく「御布施」と書かれたものであれば、あらゆる仏事に適しています。もし相談できる人がいないのなら、無地で水引がなく「御布施」と書かれたものを選んでおくと無難です。

双銀の水引がついたもの

双銀の水引がついたものは、黒白の水引がついたものと同じく、一般的には通夜や葬儀での香典を包む際に不祝儀袋として使われます。一部の地域では、お布施袋や戒名料を包む袋として使われることがあります。

双銀の水引がついたものを使うのであれば、5万円~数十万円程度の金額を包むときにしましょう。双銀の水引は豪華な印象になるので、黒白の水引がついたものとの違いがイメージしやすいかもしれません。包む金額が5万円以下なら双銀の水引がついたものは適さないので、注意しましょう。

お布施の渡し方

お布施を僧侶や神職へ渡す場合は、直接手渡さないようにします。自宅であれば、切手盆などのお盆に乗せて渡す形が一般的です。ほかの場所での葬儀や法要でお盆が用意できないのであれば、ふくさを使用しましょう。

お布施袋を渡すときは、僧侶や神職から見て正面になるように渡します。一般的には、葬儀や法要の終了時が渡すタイミングとなることが多いでしょう。または、僧侶や神職へ最初の挨拶を行ったときに渡すことも多くなっています。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

この記事では、宗派ごとのお布施の相場やお布施袋の使いわけなどをご紹介しました。しかし、実際に葬儀や法要の場面になると、わからないことが出てくるかもしれません。もしお布施について困りごとがあるなら、知識が豊富な専門業者へ問い合わせるといいでしょう。

葬儀や法要に関して悩んでいるのであれば、ぜひ「小さなお葬式」へご相談ください。小さなお葬式では、葬儀や法要を中心にさまざまなサービスをご用意しています。ご希望に合わせて最適なプランを提案しますので、一度ご検討ください。

遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。