数ある法事の中、三回忌の香典についても多くの方が頭を悩ませる問題です。香典は持参したほうがよいのか、香典袋には「御香典」「御霊前」「御仏前」のどれを書けばよいのか分からないという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、三回忌の法事で持参する香典の金額の目安やマナーを紹介します。香典袋の書き方やお金の入れ方が分かれば、失礼のない作法で香典をお渡しできるでしょう。後半では、神道やキリスト教の香典ついても解説します。

<この記事の要点>

・三回忌の香典の金額は故人との関係性により異なるが、1万円~5万円程度が目安

・法事の三回忌で使用する香典の表書きは「御仏前」または「御香典」である

・香典は袱紗の上に乗せて、両手を添えて相手に差し出すのがマナー

こんな人におすすめ

三回忌の法事で持参する香典の金額の目安を知りたい方

三回忌の香典袋の書き方を知りたい方

三回忌の香典の渡し方に関するマナーを知りたい方

法事の三回忌とは

最初に、法事の三回忌とはどういうものなのか確認しておきましょう。三回忌は故人に対する一連の仏教行事において、主要な法事のひとつです。

宗派により捉え方に違いはありますが、法要を営むことで追善供養や仏の教えに接する機会が頂けます。参列者としても、三回忌の基本的なポイントを知っておくことは大切です。

三回忌のタイミング

三回忌のタイミングは、故人が亡くなった日から2年後の祥月命日(故人の亡くなった月日と同じ月日)です。

例えば、逝去したのが2020年9月1日の場合、2022年9月1日に三回忌を迎えます。三回忌以降の年忌法要は、亡くなった年の命日を「1回目」、翌年を「2回目」と数えるのがポイントです。

仏教では、従来の習わしとして三回忌に家族や親族が集まり法要を営みます。祥月命日に執り行うのが正式な作法ですが、参列者の都合で集まるのが難しいケースもあるでしょう。法事は祥月命日の当日であることよりも、参列者の集まりやすさを優先するのが一般的です。

三回忌に招かれる範囲

招かれる範囲は、地域や家族・親族の考え方によって異なります。特に家族の意向に左右されるケースが多く、家族と親族のみで執り行うのが一般的です。宗派やお寺の考え方はほとんど影響しません。

昨今の新型コロナウイルス感染症の流行下においては、やむを得ず招く範囲を縮小する法要も増えています。なお、法事に招かれたら、どうしても避けられない事情がある場合を除いて、参列するのが望ましいでしょう。

三回忌で持参する香典の金額

故人との関係性にはさまざまなパターンがあり、家族・親族によってお付き合いの仕方も異なります。

自分の立場を踏まえて香典の金額を決めるのが一般的ですが、不安や迷いを感じる方も多いでしょう。基本的に、香典の金額に宗派による違いはありません。ここでは、三回忌で持参する香典の金額について解説します。

三回忌の香典金額【目安一覧】

| 故人との関係 | 法要後の会食に参加する | 法要後の会食に参加しない (または会食がない) |

| 自分の父母 | 1万円~5万円 | 左記の金額から5,000円~2万円を減額 |

| 自分の祖父母、兄弟姉妹 配偶者の父母や兄弟姉妹 おじまたはおば、他の親戚 |

1万円~3万円 | 左記の金額から5,000円~1万円を減額 |

| 職場関係、近所付き合い 友人知人など |

1万円 |

上記はあくまで目安です。地域や家族・親族間の慣習によって金額が変動する場合があることにご留意ください。

故人との関係性で香典額を検討する

香典額は故人との関係性も考慮して決めます。基本的に、故人との血縁関係が濃いほど高額になるのが一般的です。他にも、非同居・同居、未成人・成人、収入の有無、独身・既婚といった自分の置かれた環境や立場も考慮します。

例えば、「未婚で両親と同居していても成人であれば親とは別に香典を包む」「祖母と同居していた孫の顔を立てるために若干抑えた金額を用意する」といったケースが考えられるでしょう。

会食の有無も金額に影響する

法要後の会食の有無も香典額を決める上で影響を与えます。会食の席で振る舞われる料理の金額の目安は、参列者1人当たり3,000円から1万円です。したがって、香典の額は施主が負担する諸々の費用を下回らないようにする配慮が求められます。

あまりに高額では逆にマナー違反

香典は高額なほど良いというわけでもありません。多額の香典を受け取った施主や遺族にお返しの対応で心理的な負担を与えたり、他の参列者との関係性に影響したりすることが考えられるためです。

三回忌の香典額で悩んだら?

香典の金額に悩んだときは、他の参列者に相談しても特に問題はありません。親や兄弟姉妹など、近しい家族や親族と積極的に話し合うことで、お互いの不安を解消することにつながります。

相談先に困ったときは「小さなお葬式」にお問い合わせください。それぞれの事情に合わせて丁寧にアドバイスします。

香典袋の選び方

法事では白色を基調に黒色や灰色が使われている弔事用の香典袋を使いましょう。水引の色は黒白、双銀、双白、銀白で、香典額によって使い分けます。1万円以上を包むときは水引が取り外しできるタイプ、それより少ないときは印刷済みのタイプを選ぶと無難です。

白い無地の封筒を香典袋とする方法もあります。ただし、二重の封筒は「不幸が重なる」ことを連想させるという理由で不快に感じる方もいるため、避けたほうがよいでしょう。

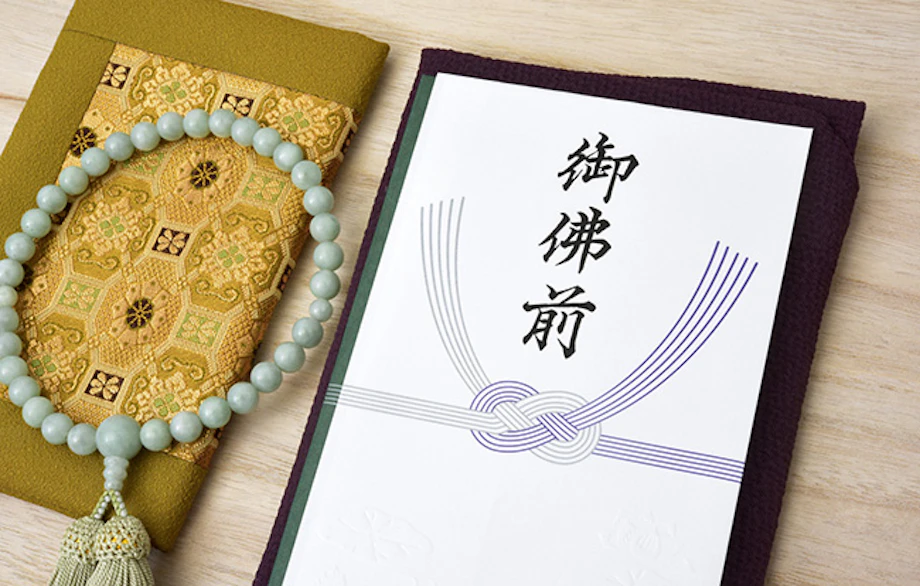

三回忌の香典袋の書き方

三回忌の法事にふさわしい香典袋を用意したものの、何を書けばよいか分からないという方もいるでしょう。儀礼を重んじる法事の場で失礼にならないためにも、基本的なマナーを確認すると安心です。ここでは、香典袋の表書きや金額の書き方について解説します。

三回忌では薄墨は使わない

葬儀では薄墨を用いて香典袋に書きますが、法事では薄墨は使いません。葬儀で薄墨を使用するのは、「涙で墨が薄まった」「十分に墨をすれないまま、急いで駆けつけた」という悲しみの気持ちの表れから生じたものです。

三回忌の法事はあらかじめ日程が決まっているため、通常の濃さの筆記具を使って書くのがマナーとされています。

表書きは「御霊前」?「御仏前」?

法事の三回忌で使用する香典の表書きは、「御仏前(御佛前)」または「御香典」です。一般的に、「御霊前」は葬儀から四十九日より前の法事で使います。

「御香典」は法事の時期にかかわらず、いつでも使える便利な表書きです。他にも、「御香料」「御香資」「お供え」という表書きでも問題ありません。

中袋がある場合(金額・名前・住所)

中袋がある場合、金額や名前、住所の書き方を以下にまとめました。なお、いずれも縦書きが基本です。

・金額……中袋の表側中央に大字(旧字)を使って書く

・名前……表書きの下部と中袋の裏側に書く

・住所……中袋の裏側、名前の右に略さずに書く

中袋がない場合(金額・名前・住所)

中袋がない場合でも、外袋に金額や名前、住所を書きます。中袋があるときと同様に、縦書きが基本です。

・金額……袋の裏側、左端に大字を使って書く

・名前……表書きの下部の他に、裏側の金額の右にも書く。ただし、表側に書いた場合、裏側は省略することもある

・住所……袋の裏側、名前の右に書く

金額は「大字」を使って書く

大字(だいじ)とは、金額の改ざんを防止するために中国や日本で古くから使われている漢字です。例えば、「100」の後ろにゼロを書き足せば「1000」に、「一」に一本加えれば「二」になってしまいます。このような書き換えを防ぐために用いるのが大字です。

香典袋では数字の前に「金」、後ろに「圓」を付けて、3万円であれば「金参萬圓」と記載します。香典袋で多く使われる大字は以下の通りです。

| 数字 | 大字 |

| 1 | 壱 |

| 2 | 弐 |

| 3 | 参 |

| 5 | 伍 |

| 千 | 仟 |

| 万 | 萬 |

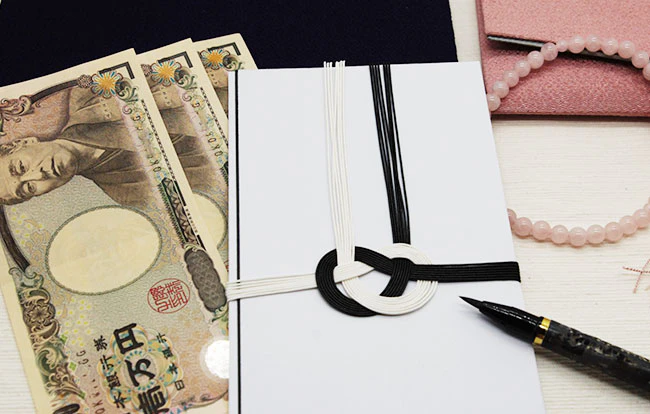

香典袋へのお金の入れ方の基本

香典袋にお札を納めるときは、向きをそろえるのが最低限のマナーです。諸説ありますが、香典袋の表側にお札の裏側(肖像画がないほう)を向けて、肖像画があるほうから袋に入れるのが適切といわれています。

法事では新札でも旧札でも問題ありません。旧札を使用する場合、できるだけ使用感の少ないお札を選ぶとよいでしょう。

香典の渡し方に関するマナー

持参した香典を施主に渡すのは短時間で済む所作ですが、配慮したほうがよいマナーが存在します。心を込めて香典を渡しても、作法が間違っていれば無礼なことと捉えられかねません。ここでは、香典の渡し方に関するマナーを紹介します。

香典袋は袱紗(ふくさ)に納めて持参する

袱紗は金封が汚れたり破損したりすることを防止し、丁寧な気持ちを表すために使われます。

金封とは、冠婚葬祭を問わず「御祝儀」「卒業祝い」「お見舞い」「御霊前」「卒塔婆料」「御布施」といった金銭を納めるために用いる封筒や包みのことで、三回忌の法事でも香典を持参する際は袱紗に納めるのがマナーです。

正しい袱紗の色と形を知っておく

弔事で用いる袱紗の色は、寒色系または落ち着いた色が適切とされています。例えば、深緑、濃紺、灰、灰青(はいあお)といった色です。紫、黒、白の袱紗は慶弔両方で使えるため、ひとつ持っていると便利でしょう。

また、袱紗は仕様の違いからさまざまな種類がありますが、特定の形の袱紗を使わないと失礼にあたるということはありません。自分が使いやすいものを選びましょう。袱紗の主な種類は以下の通りです。

・台(盆)付きの袱紗

・袱紗を閉じる留め爪が付いているタイプ

・台(盆)と留め爪が付いている袱紗

・台(盆)と留め爪が付いていない袱紗(四角状の布)

・金封を挟み込むタイプやポケットに納めるタイプの袱紗

香典は袱紗から取り出して渡す

香典は相手に渡す直前に、袱紗から取り出します。香典は袱紗の上に乗せて、両手を添えて相手に差し出すのが正しい作法です。

袱紗から取り出した香典をお盆に乗せて渡すのが丁寧と耳にしたことがある方もいるかもしれません。しかし、お盆が用意されていることはまれです。袱紗に香典を乗せる方法で差し支えないでしょう。

香典はいつどこで渡すのが正解?

三回忌は受付を設けていないケースが多いため、香典は施主に直接手渡しします。渡すタイミングは施主に挨拶をするときです。

「本日はよろしくお願いいたします。御仏前にお供えください」と一言を添えて渡すとよいでしょう。受付があるときは、会場に到着し、受付をする際に渡します。

三回忌では香典以外にお供え物を持参するべきか

三回忌の法事に伺うときは、施主から香典辞退の旨の案内がない限り、香典は必要です。香典の他にお供え物も持参したほうがよいか気になる方もいるでしょう。ここでは、お供え物の必要性と併せて、お供え物に関するマナーを紹介します。

持参するかは個々の判断による

お供え物は必ず持参しなければならないわけではありません。持参するかどうかは個々の気持ち次第です。例えば、「故人が好きだったものをお供えしたい」「包んだ香典が少ない気がして不安なため、お供え物も持参する」といったケースがあります。

慣習に従って持参したほうが無難です。

お供え物を選ぶ際のポイント

お供え物の金額は、故人との関係性や地域・親族の慣習によるものの、5,000円~1万円が目安です。品物は基本的に後々残らないものを選びます。例えば、お菓子や果物、飲み物、線香やロウソク、コーヒーやたばこといった嗜好品です。

会場がお寺であればご本尊にお供えしたまま帰ることもありますが、多くの場合、施主や参列者で分けて持ち帰ります。

したがって、持ち帰りやすいもの、日持ちがするもの、小分けにしやすいもの、匂いがきつくないもの、子どもや高齢者でも食べやすいものを選ぶとよいでしょう。

掛け紙(のし)の選び方・書き方

掛け紙は弔事用のものを使います。のしが付いた「のし紙」は慶事用であるため、使わないように注意しましょう。お供え物は包装紙の上から掛け紙で包みます。

掛け紙の表書きは「お供え」「御供物」「御供養」が一般的です。水引を挟み、表書きの真下に自分の名前をフルネームで記入します。香典袋と同様、通常の濃さの筆記具を使いましょう。

なお、お供え物は袋に入れて持参するケースが多いと考えられますが、施主に渡すときは袋から出してから差し出すのがマナーです。

神道やキリスト教ではどうすべきか

三回忌のような法事は仏教の行事ですが、神道やキリスト教でも法事に相当する行事があります。神道では「霊祭」、キリスト教では「追悼ミサ」や「記念集会」です。ここでは、神道やキリスト教の行事に参列する際の香典について解説します。

神道の場合

神道で三回忌の法事に相当する行事として営まれるのが「霊祭(れいさい)」または「式年祭(しきねんさい)」です。

霊祭や式年祭に招かれたときは、表書きに「御玉串料」「御霊前」「御榊料」「御神饌料(ごしんせんりょう)」「御弔料」「御神前」と書いた袋にお札を納めて持参します。名前や住所、金額の書き方や包む金額の目安は仏教と同様です。水引は双銀が多く見られます。

キリスト教の場合

キリスト教では、葬儀後に故人を追悼する行事やしきたりがありません。しかし、最近では地域や教会により「追悼ミサ」や「記念集会」が執り行われることがあります。

追悼ミサや記念集会では、水引の付いていない十字架や百合が描かれている袋や白無地の封筒を使うのが一般的です。表書きには「御花料」や「感謝」と書くとよいでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

三回忌の法事に持参する香典額の目安は、1万円~5万円です。ただし、故人との関係性、地域や家族・親族間の慣習によって金額は異なります。

他にも、自分の置かれた環境や立場を考慮して包む金額を決めるとよいでしょう。また、香典袋の選び方や書き方、渡し方といったマナーがたくさんあるため注意が必要です。

葬儀だけでなく法事に関する悩みや困ったことがあれば、それぞれの希望や状況に応じて「小さなお葬式」がサポートします。分からないことは遠慮なくご相談ください。

故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。ホゥ。