法事参列時は香典を持参する慣習があります。法事で失敗したくない、失礼が生じてはならない、恥ずかしい思いをしたくない、など不安を感じながら法事に伺う仕度をしている方も少なくないでしょう。

しかしながら、お金のことはなかなか人に相談しにくいものでもあります。この記事を読めば、法事参列時の香典相場や関連するマナーについてお分かりいただけるでしょう。法事に参列する際、ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・香典の金額は故人との関係性や法事の種類によって異なる

・夫婦で参列する際に会食があれば人数分の金額をプラスし、香典袋には片方の名前のみ記載

・香典袋の表書きや水引の色は宗教や宗派によって異なるため、確認が必要

こんな人におすすめ

法事に参列する予定のある方

法事の香典の相場を知りたい方

法事にかかるお金について知りたい方

法事で包む香典の相場

香典は誰しもが一定の金額を包むわけではありません。また、状況によって包むべき金額は変化していきます。そのため、香典をいくら用意すればいいかと不安を抱えていらっしゃる人も多いでしょう。

ここではまず、香典をいくら包めば良いか想像もつかないという方のために、香典額の目安一覧表と包む金額を決める際に考慮すべき主なポイントを紹介します。

香典の金額【目安一覧表】

| 故人との関係性 | 四十九日法要 | 一周忌法要以降 | ||

| 法要後に会食あり | 法要後の会食なし | 法要後に会食あり | 法要後の会食なし | |

| 自分の親 | 3万円~5万円 | 左記金額から1万円~2万円を減額 | 1万円~5万円 | 左記金額から5千円~2万円を減額 |

| 自分の祖父母、兄弟姉妹 配偶者の親や兄弟姉妹 おじ・おば、他親戚 |

1万円~5万円 | 左記金額から5千円~1万円を減額 | 1万円~3万円 | 左記金額から5千円~1万円を減額 |

| 元上司 | 1万円 | 1万円 | ||

上記の表はあくまで目安であることにご留意ください。法事で用意する香典額は、続いて紹介する考慮すべきポイントを加味することも必要です。

なお、僧侶の読経、および法話とその後に会食含めた一連の行事を「法事」、僧侶の読経と法話の部分を「法要」と使い分けされることも覚えておきましょう。

考慮すべきポイント1 会食の有無

法事では僧侶の読経や法話のあと、多くの場合において会食の席が設けられています。法事の会食で用意される料理は一名分で3,000円から1万円が相場です。香典額を決める際は、会食代を考慮することがマナーです。

一方で、家族や近しい関係者のみで法要を営む場合など、諸事情により会食なしとする場合もあります。会食なしの場合には、会食相当分を差し引くことで香典額を調整するケースが多いようです。

考慮すべきポイント2 自分の年齢や社会的立場

収入にも関係しますが、一般的に20代に比べれば30代40代と年齢が上がるにつれて香典額も増加する傾向にあります。

また、部長職や課長職に就いている方など、社会的立場や地位も香典額の決定に影響する要素のひとつです。

考慮すべきポイント3 過去のお付き合い

特に親族間であれば、過去に入学祝いや結婚祝い、葬儀の香典など冠婚葬祭に関して御祝儀や不祝儀をいただいたことがあるかもしれません。葬祭面で言えば、過去に葬儀や法事で受け取った香典金額とのバランスを考慮することが必要です。

その他、日頃のお付き合いの程度も香典額を決定するうえで考慮されることも多々あります。

考慮すべきポイント4 年忌法要の年で変わる?

法要は四十九日や百箇日などの忌日(きにち)法要から、一周忌や三回忌など定められた年に営む年忌(ねんき)法要へと移行していきます。一概に言うことは難しいところですが、年忌法要が進むに伴って香典金額の相場は下がっていく傾向にあります。

法事の香典こんなときはどうしたらよい?

法事で持参する香典額は、故人との関係性や会食の有無などによって変わってきます。そのほか、夫婦での参列や知人としての参列など個々の置かれた状況によって、香典の出し方に戸惑うことがあるかもしれません。

せっかくの弔意を台無しにしないためにも、香典の出し方で戸惑う可能性が考えられる事例について一般的な対応方法を確認しておきましょう。

夫婦連名の場合

夫婦で参列する場合、香典の金額は一人で参列するときと同じ金額で構いません。ただし、会食にも出席する場合は、その金額を人数分プラスしてお包みします。

会食の相場は3,000円から1万円とされているので、香典の金額に1万円から2万円ほど上乗せするのがベターとされています。

夫婦連名で参列する際に、香典袋に連名で記名をせず、どちらかの名前のみ記名するようにしましょう。また、夫と妻で別々の香典袋を用意するのもマナー違反となりますのでお気をつけください。

知人として出席した場合

知人の香典の相場は5,000円から1万円となっており、キリのいい数字が好まれるようです。他にも法事に出席する親しい友人が居れば、相談してみるのもいいでしょう。こちらの場合も20代であれば5,000円、30代、40代となると1万円が相場です。

元クラスメイト、元部員などの場合は「野球部○回生一同」などと連名で香典を包む場合もあります。その際は、メンバーの氏名、住所、金額を書いた紙も同封します。

孫も香典を出すべきか

孫の立場で香典をどうするかについては、社会人として収入があるかないかを判断基準とするケースが多数です。社会人として収入を得ている状況であれば、香典を持参するという考え方となります。

一方で社会人として収入を有していても、親と同居している場合には孫として香典を持参しないケースも珍しくはありません。迷った際には同居の親に相談しましょう。

出席できず香典だけ贈りたい場合

出席は出来ないものの、弔意を表す手段のひとつとして香典のみを贈ることは失礼にあたりません。その際は、法事に参列する他の方に香典を託すか、郵送する方法が考えられます。

郵送は現金書留を利用しましょう。香典袋を現金書留用の封筒に納めるときには、手紙を同封すると丁寧な印象を与えます。「諸般の事情により出席することがかないませんが、御香典をお送りいたしますのでお納めくださいませ」のような主旨の手紙を添えると良いでしょう。

いくら包むか決めかねたとき

親戚の方々など他の参列者に包むべき金額を尋ねたり、相談し合ったりして香典額を決めることは特に問題ないとされています。たとえば兄弟姉妹同士、いとこ同士で相談し合うことは珍しくありません。

それでも香典に包む金額について判断がつかないときには、遠慮なく小さなお葬式にご相談ください。状況に応じたご助言を差し上げたく存じます。

どの法事・法要でお金を持っていく必要があるの?

故人の葬儀を終えたあとには、初七日から始まり数十年先までたくさんの法要が控えています。ここで気になるのが、初七日、四十九日、一周忌など様々なタイミングで行われる法要の中で、いつお金を持っていけばいいのかということです。

ここでは2つのパターンの法要に分けて、いつお金を持っていけばいいのかということを解説します。

忌日法要がおこなわれるとき

仏教では故人が亡くなった日から数えて7日ごとを「忌日(きにち、きじつ)」と呼び、7日ごとに行われる法要を「忌日法要」と言います。

主な忌日法要は初七日法要と四十九日法要とされています。最近では日取りよりも、多くの人が集まれることを優先して初七日を葬儀当日に行うことが多いようです。そのため香典を持っていくのは、葬儀当日(初七日)かもっとも主要な法要の四十九日となります。

年忌法要がおこなわれるとき

年忌法要とは百箇日の後に節目の年ごとに行う法要で、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌……と続きます。最近ではライフスタイルの変化や核家族化などにより、一周忌と三回忌を終えた後七回忌以降は省略する傾向にあります。

何回忌まで法要を執り行うかは家によって様々ですが、主な法要は一周忌と三回忌となるため、そのタイミングでお金を準備しましょう。

法事の香典に関するマナーあれこれ

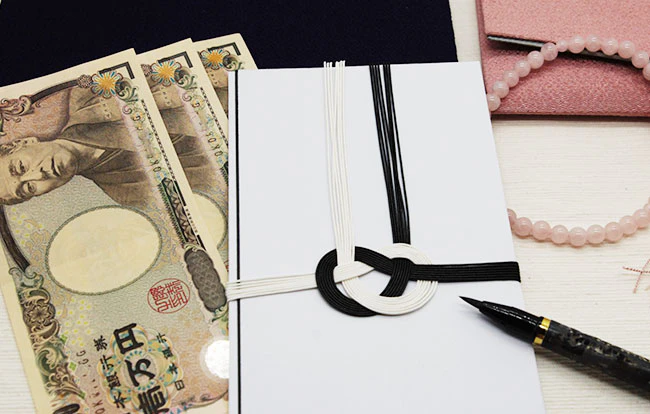

現金を納める袋の用意の仕方など、法事の香典には色々と心得ておくべきマナーがあります。たとえば「御仏前?御霊前?」というように不祝儀袋の表書きで、どちらが正しいのか分からなくなった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ここでは香典に関して表書き、袋の選び方、お金の包み方など主要なマナーを確認しておきましょう。

表書きの書き方

香典袋というとよく「御霊前」と書かれているものを見かけると思いますが、実は浄土真宗やキリスト教のプロテスタントなど一部の宗教では使われないため注意が必要です。また、四十九日以降は、御霊前ではなく「御仏前」と書かれた袋を使用します。

そこで、仏教では「御香典」という書き方がオールマイティーに使用可能です。迷った際の対応方法として覚えておくと良いでしょう。

不祝儀袋と水引の選び方

弔事の際に使われる水引の種類は主に「黒白」「双銀」「双白」の3つのうちのどれかが用いられます。表書き同様、故人の宗教によって使われる水引の色は異なりますが、黒白と双銀はどの宗派でもお使いいただけます。

なお、地域によっては黒白の水引の代わりに黄白の水引を使用する特殊な例もあるので、自分の住んでいる地域の慣習などを把握しておくと良いでしょう。

一般的には黒白よりも双銀の方が格上、水引の数が多い方が格上などの決まりがあり、包む金額により水引の種類が変わります。

名前

香典袋に名前を書く際は、ボールペンやサインペンなどは略式となるため、できるだけ使わず、筆ペンを使用しましょう。名前はフルネームで書くことが基本となります。

連名で記名をする場合は目上の人を一番右側に書く、ということも意外と忘れられがちです。もし4名以上であれば、代表者の名前を記入し左側に「外一同」と書くようにしましょう。

金額

お布施の金額は、中袋の裏面の右側か表面の中心に記入します。金額の頭には「金」と書き、金額は漢数字かつ旧字体で書くのがマナーです。

たとえば、10万円を包むなら「金 壱拾萬圓」、3万5,000円なら「金 参萬伍阡圓」と書きます。旧字体では二は「弐」百は「佰」です。

四・六・七・八・九はそのままで構いません。ゼロを表記せず、十は「壱拾」と書くことにも注意しましょう。なお、四と九は香典にふさわしくない数字とされるため、実際には用いられません。

墨

通夜や告別式などでは、香典袋の表書きを薄墨で書く習わしがありますが、法事の場合は事前に日程がわかっているため、一般的には濃い墨で書いても良いとされています。

新札と旧札

葬儀の際に包む香典が新札だと、「お金を準備して仏事を待っていた」ように思われてしまうことからマナー違反になると言われているのですが、法事の場合はどうでしょうか。葬儀の場合と比べ、年忌法要などはそこまで気にしないという方が多いようです。

しかし、昔ながらの慣習を大事にする方もいらっしゃると思いますので、やはり新札は使わない方が無難と思われます。

お金の包み方

まず、香典袋の中には中袋というお金を入れる封筒が入っているため、そちらへお金を包み、表側へ金額、裏側へ住所を記入します。

地域によっては、袋が二重になることによって、不幸が重なるという意味で縁起が悪いとされ、中袋がない香典袋を使うところもありますので、その場合は直接香典袋へお金を入れてお渡しします。

お金の向き

香典袋へのお札の入れ方について、正式な決まりは無いとされており、地域などによっても様々な慣習がありますが、今回は一般的とされているお金の向きについて紹介します。

まずお札の表裏ですが、人物の書いてある方が表となっており、人物が書いていない方が裏です。そしてお札の上下は金額が印刷されている方が上、顔が印刷されているのが下になります。

以上を踏まえると香典袋へ入れる際は、表面が上になり、開けたときにお札の上が見えるように入れるのが一般的なお金の入れ方となります。

複数枚お札を入れる場合には、向きは揃えるようにしましょう。

施主に渡すタイミング

法事では受付が設けられていないケースが多いため、一般的には、法事会場に到着した際に施主に挨拶をしつつ、香典を渡します。

法事でお寺に包むお布施について

法事といえば欠かせないのが僧侶による読経ですが、お布施の相場が気になるところです。

お布施は地域によって異なることもありますが、全国的に3万円~5万円が目安とされています。そのお布施とは別に、お車代として1万円をお渡しするのが一般的です。

同日に複数の法要をお願いする場合や、戒名を授与いただくときはさらに3万円ほど上乗せしてお渡しします。お布施は寺院によって金額が変わることもあるので、事前に把握しておきましょう。

法要ごとにかかるお布施費用の相場

初七日法要は葬式の2日目に行うことが一般的です。その後に続いて、四十九日、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌という法要を行います。これらの法要では、僧侶にお布施を渡すことが必要です。いくら包むか明確な決まりはないものの、おおよその相場はあります。それぞれのお布施の相場をみていきましょう。

四十九日法要のお布施

全国的にみて、四十九日法要のお布施は3万円~5万円が目安です。これは宗派や地域によって異なり、お寺との関係性によっても上下します。

僧侶が法事会場までご自分の車両で来られた場合や、公共の交通機関を利用して来られた場合には、お布施のほかに「お車代」として1万円ほどを別途渡すことも一般的です。

僧侶が会食に出席しない場合には、「お膳料」も渡すことがあります。こちらは5,000円~1万円が目安です。お布施に加えてお車代やお膳料を包み、総額として3万5,000円~6万円が目安と考えるとよいでしょう。

一周忌法要のお布施

「一周忌」は、故人の命日から1年後の祥月命日に行う法要です。祥月命日に合わせるのが難しい場合は、祥月命日を過ぎない日程で行います。

一周忌法要のお布施は、3万円~5万円が目安です。四十九日法要と同様に、金額の明確な決まりはありません。僧侶の交通手段によってお車代として1万円程度、僧侶が会食に出席しない場合はお膳料として5,000円~1万円というところも同様です。このため、四十九日法要と同じく総額35,000円~6万円が目安と考えるとよいでしょう。

三回忌法要のお布施

「三回忌」は、故人の命日から2年後の祥月命日に行う法要です。年忌法要のお布施は、最初に包んだ金額を続けるか、三回忌以降の金額を少なくするかという判断があります。

三回忌法要のお布施は、1万円~3万円が目安です。お寺や地域の慣習として、一回忌と同額を包むこともあります。お車代とお膳料の金額は、四十九日や一回忌と同様です。

もし卒塔婆を増やしたい場合には、僧侶に梵字や経文を書いてもらうための「塔婆料」を別途渡しましょう。塔婆料は寺院により金額が決まっており、卒塔婆1枚につき2,000円~1万円程度が目安です。

七回忌法要のお布施

「七回忌」は、故人の命日から6年後の祥月命日に行う法要です。七回忌法要では規模を縮小し、家族や限られた親族のみで行う家庭が多くなります。七回忌法要のお布施は、三回忌と同様に1万円~5万円が目安です。

また、規模の縮小にともなって、祥月命日前の集まりやすい週末で日程調整することもあります。お車代とお膳料がそれぞれ5,000円~1万円というのも、一周忌や三回忌と変わりません。

十三回忌法要のお布施

「十三回忌」は、故人の命日から12年後の祥月命日に行う法要です。12年というのは干支を一巡した年にあたることから、特別な年忌法要として大規模に行われることもあります。

十三回忌法要のお布施は、1万円~5万円が目安です。大規模な法要で式場や寺院を利用する際には施設利用料が必要ですが、参列者からの香典の総額も大きくなります。お車代とお膳料はそれぞれ5,000円~1万円が目安です。ただし、食事の内容次第でお膳料は2万円ほどが順当というケースもあります。

お布施の金額がわからない場合の対策

お布施の目安はあるものの、正確な金額を知りたいという場合もあるでしょう。僧侶との関係を家族に聞けるなら判断しやすくなりますが、明確な回答が得られないこともあります。

この場合、僧侶に直接訊ねるという方法も選択肢の一つです。「お布施はいくら包めばよいでしょうか」と聞くと、お布施は労働対価ではないため「お気持ちで」と返されるかもしれません。

ここで「他の方はどれくらい渡されていますか」という質問をおすすめします。支払い後のトラブルを避けるためにも、僧侶にとって答えやすい質問にすることが大切です。

法事でのお布施の渡し方

お布施を渡すタイミングというのは、特に決まっているわけではなく心配になってしまうこともあるかもしれません。もし合同の法要であれば、お寺へ入る際に受付の方へお渡しする、受付がない場合は法要が始まる前に僧侶へ挨拶をかねてお渡しします。

個別の場合も法要が始まる前にお渡しするのがいいでしょう。もし時間がなく渡せない場合は、法要が終わった後にお渡ししても構いません。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

法事に持参する香典は、会食有りの四十九日法要では、自分の親の場合で3万円~5万円、自分の祖母や兄弟姉妹1万円~5万円などと状況に応じて変化します。そのほか、夫婦で伺う場合、知人の場合、参列者自身の年齢、地域性などを考慮することも要注意です。

その他、表書きやお金の包み方、渡し方など関連するマナーも大切となります。

小さなお葬式では、法事に関するご相談も承っております。「こんなときはどうしたらよいのだろうか」と迷った際など、お気軽にお問い合わせください。

法事・法要に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

よくある質問

法事で包む香典の相場は?

法事の香典額は、故人との関係性や会食の有無などによって変化するの?

どの法事・法要でお金を持っていく必要があるの?

法事でお金を包む際のマナーは?

法事でお寺に包むお布施の相場は?

法事でのお布施の渡し方は?

お通夜とは、家族や友人たちが集まり、故人と最後の夜を過ごす儀式のことです。ホゥ。