人が亡くなった後は通夜や告別式、火葬と忙しい日々が続きますが、四十九日法要を行って終わりではありません。通常は、故人の命日を起点にして年に1回法要を行います。

自分の両親が亡くなったときなどに施主を行う可能性があるため、あらかじめ流れを理解しておく必要があります。知識がなかったことで後悔しないためにも、年回忌法要と法事の流れを押さえておきましょう。

<この記事の要点>

・四十九日法要後も故人の命日を起点に法要を行う

・三十三回忌に最後の法要の「弔い上げ」を行うこともある

・法要では僧侶による読経や法話、参列者による焼香が行われる

こんな人におすすめ

年回忌法要の概要を知りたい方

年回忌法要の計算方法を知りたい方

年回忌法要の流れを知りたい方

年回忌法要の年回表と計算方法

法事・法要は回数や行う年が決まっており、基本的にはその年に合わせて行うことが多くなっています。年始めには、その年に年回忌法要を行う人がいるのかを確認しておき、準備を進めましょう。ここでは、年回忌法要の種類と、行うべきタイミングをご紹介します。

年回忌法要の年回表まとめ

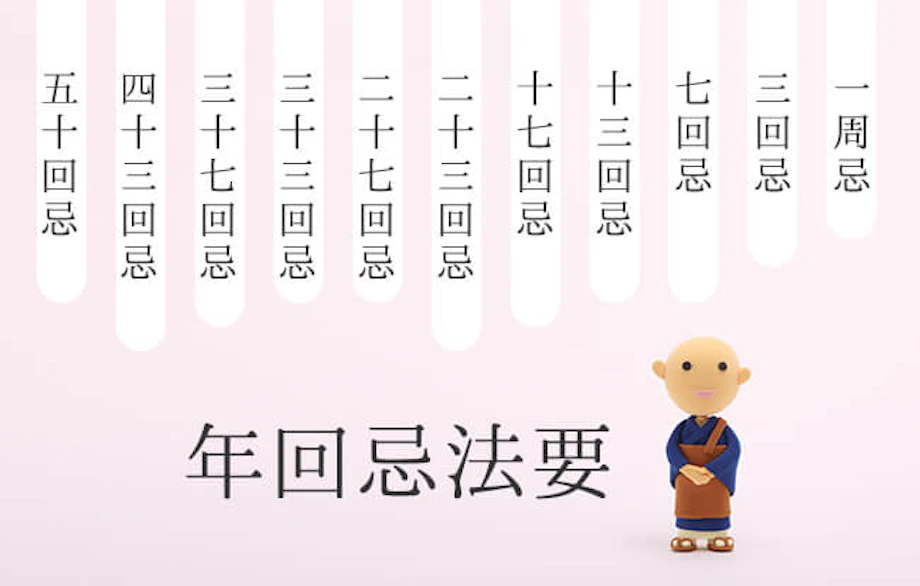

年回忌法要は数年に1度行うものであり、基本的に以下のタイミングで法要が行われます。

・一周忌

・三回忌

・七回忌

・十三回忌

・十七回忌

・二十三回忌

・二十七回忌

・三十三回忌

・三十七回忌

・四十三回忌

・五十回忌

三十三回忌からは、故人が極楽往生したと捉え、その後法要を行わないとする「弔い上げ」という法要となることもあります。弔い上げをする予定の法要までは、年回忌法要を行っていくのが基本です。

年回忌法要の2023年回表をまとめてみました。今年それぞれの回忌を行う場合の死去年はいつなのか、ケースに合わせて確認してみてください。

| 年忌 | 死去年 |

| 一周忌 | 令和4年(2022年) |

| 三回忌 | 令和3年(2021年) |

| 七回忌 | 平成29年(2017年) |

| 十三回忌 | 平成23年(2011年) |

| 十七回忌 | 平成19年(2007年) |

| 二十三回忌 | 平成13年(2001年) |

| 二十七回忌 | 平成9年(1997年) |

| 三十三回忌 | 平成3年(1991年) |

| 三十七回忌 | 昭和62年(1987年) |

| 四十三回忌 | 昭和56年(1981年) |

| 四十七回忌 | 昭和52年(1977年) |

| 五十回忌 | 昭和49年(1974年) |

| 百回忌 | 大正13年(1924年) |

亡くなってからの年の数え方と計算方法

百箇日法要を行うまでは、亡くなった日を1日目としてとらえます。そして満1年経つと一周忌を行います。

よく間違えやすいのですが、三回忌からは数え年で行います。つまり、三回忌は命日から満2年目で行い、七回忌は満6年目で行います。つまり、三回忌以降は「○回忌」に入る数字から1年を引いた年が法要を行う年ということです。

最後の法要「弔い上げ」とは?

「弔い上げ」とは最後の年忌法要のことをいいます。一般的には三十三回忌法要か五十回忌法要に弔い上げをすることが多いようです。ただし、三十三回忌法要ぐらいの年月が経っていると、故人と関係がある方も亡くなっている可能性が高くなります。そのため、三十三回忌で弔い上げをするのが一般的となっています。

年回忌法要はどんなものか?三回忌を例に説明します

年回忌法要で何をすればよいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。法要の流れがわからないままだと、失敗してしまう可能性があります。悔いなく故人を弔うために、法要の流れを確認しておく必要があります。ここからは、命日から満2年で行う「三回忌法要」を例に説明します。

僧侶入場と施主の挨拶

参列者は各々席に座り、僧侶が入場して始まります。

法要を自宅で行う場合は僧侶が座る場所を用意しましょう。僧侶に座っていただく席は、お仏前の前に用意するのが基本です。

お寺などで行う場合は、お寺が準備を行ってくれますので、法要の時間までにお寺に行きましょう。なお座る順番は故人と関係が深い人から前に座ります。

僧侶が入場したら、施主は挨拶を行います。このとき、長々と話をするのではなく、短く簡潔に話しましょう。「本日はお忙しい中お集りいただきありがとうございます。これより三回忌法要を執り行いたいと思います」などが適切です。

読経と焼香

挨拶の後、僧侶が読経を行い、焼香を行います。一般的には前に座っている方から焼香を行っていきます。

読経自体はそこまで長くなく、15分程度で終わります。焼香のやり方は宗派によって違いがありますので、参加する法要がどの宗派の形式をとっているのかを事前に確認しておくと失敗がありません。

特に「浄土宗」と「浄土真宗」は名前が似ており混同しやすいですが、それぞれでルールが異なるため、事前にチェックしましょう。浄土宗と浄土真宗の違いについてはこの後に詳しく説明します。

法話が終わったら僧侶が退場する

焼香が終わったら僧侶が法話をします。仏教の教えを分かりやすく話すのが法話ですが、法要では軽く済ませることも多くなっています。

僧侶が退場されるときには、お布施や御膳料、お車料を渡します。ただし、会食に僧侶も参加する場合は、御膳料は必要ありません。

僧侶も会食に参加する場合は、会食のときにお布施などを渡すこともあるようです。お布施を渡すタイミングが心配な方は事前にお寺に確認しましょう。

終了の挨拶

僧侶が退場したら、施主は終了の挨拶を行います。開始の挨拶のときより一言二言長めに話すとよいでしょう。この挨拶は、参列していただいた方への感謝と会食があることを伝えるものになります。挨拶の例文は以下のとおりです。

本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。たくさんの方々にお越しいただき故人も大変喜んでいるでしょう。心ばかりになりますが、お膳をご用意させていただきましたので、ぜひお時間が許す限りおくつろぎください。本日はありがとうございました。

会食で故人をしのぶ

法要の後には、会食で参列者をもてなすのが一般的です。自宅やお寺で法要を行った場合は、別室で会食を行ったり、別の場所に会場を用意したりすることがあります。

会食のメニューはお弁当や会席料理、懐石料理になることが多いですが、参列者に子どもがいる場合は子どもが食べられるように配慮されている場合も多いです。僧侶も会食に参加する場合は、懐石料理や精進料理、会席料理などが一般的です。

会食では故人との思い出話をしたり、何気ない世間話をしたりします。故人をしのびながらゆっくりと時間を過ごす場ですので、参列者の方々と色々なお話をしてみるとよいでしょう。

法事・法要にかかるお金と必要なもの

年回忌法要についてお話してきましたが、これらの法事・法要にはお金がかかります。後悔のない法事・法要が行えるように、事前に準備をしておく必要があるでしょう。

施主はお布施やお供え、引き出物、会食費用などさまざまな費用を負担することになります。お布施以外は参列者の数によっても上下しますが、参列者の数が多ければ多いほど法事にお金がかかります。ここでは法事・法要にかかる費用について解説していきます。

僧侶へのお布施の相場と表書きの書き方

僧侶へのお布施は、約3万円が目安です。お布施の包み方は各宗教で異なりますが、「御礼」という表書きが宗教関係なく使えるため、不安な場合はこの表書きを使うとよいでしょう。不祝儀袋を使う場合は、蓮の模様が入ったものが売られていることがありますが、こちらは仏教でしか使えないため注意しましょう。

宗教ごとの表書きの書き方は以下になります。

| 宗教 | 表書き |

| 仏教 | 御礼・お布施・読経量・御回向料など |

| 神道 | 御礼・御祈祷料・御祭祀料、御榊料・御神饌料・玉串料など |

| キリスト教 | 教会宛ては献金・記念献金・感謝献金・ミサ御礼・御ミサ料など 神父や牧師宛てなら御礼など |

法事・法要で使うお供えについて

一周忌後は、一般的には花がお供えされることが多くなっています。故人が生前好きだった花などをお供えするのがおすすめです。

ただし、あまり派手になりすぎないよう、白い色や淡い色の花を混ぜるなどした方がいいでしょう。お花以外ならお茶や和菓子、タオル、石鹸などをお供えするとよいでしょう。

お供え物として、殺生を意味する魚や肉は避けた方がよく、ビールやたばこなどもよくないとされています。野菜や果物などの農作物は問題ありません。ただし、百箇日法要後は故人が好きなものをお供えしてもよいとされているので、どうしてもお供えしたいものがある場合は一度お寺に相談してみるとよいでしょう。

法事・法要での引き出物として適切な品

法事や法要では、葬式のときのように引き出物を用意する必要があります。法事や法要での引き出物はあくまでも不祝儀のため、残らない食べ物や消耗品がよいとされています。

また、持ち帰るのが大変にならないように軽くて小さいものがいいでしょう。よく選ばれる引き出物は以下のとおりです。

・石鹸や洗剤

・乾物

・飲み物

・お菓子

・白いもの

・カタログギフトや商品券

なお、引き出物の相場は香典の三分の一から二分の一ですので、2,000円~5,000円が相場となっています。この相場に見合った引き出物を用意するとよいでしょう。

法事・法要の施主になった場合の準備

法事や法要の施主になると、事前に様々な準備をする必要があります。しかしほとんどの人にとって、「法要の施主」というのはそう頻繁にするものではないでしょう。

初めて施主をする際にはわからないことも多いと思います。法事・法要の直前になってばたばたすることのないよう、ここで法事・法要の準備について確認していきましょう。

お寺へのお伺い立て

法事や法要をするためには、まずはお寺にお伺い立てをします。ここではあくまでも法事や法要を行うことを報告するための挨拶をするようなものですので、正式な日程を決める必要はありません。

お盆やお彼岸などに被る場合、お寺で「合同法要」をすることができます。合同法要はせず自宅で法要を行っても問題ありませんが、合同法要を希望する場合は事前に相談しておきましょう。

会場と日時の設定を行う

お寺にお伺いを立てたら、会場と日時の設定を行います。命日に法事・法要を行うのが一般的ですが、最近では平日だと集まらないという理由で週末に行われることも多くなっています。

法事・法要で混雑しやすい時期として、週末や長期休暇、お盆やお彼岸などが挙げられます。このような時期はすぐに予約でいっぱいになってしまうことも考えられるため、これらの時期に法事・法要を行いたい場合は、早目に日程の調整を行った方がよいでしょう。

参加者に案内状を送付する

日程や場所などの詳細が決まったら、参加者に案内状を送付します。こちらは相手の都合などもあるため、早目に送りましょう。法事・法要の当日から大体1ヶ月前までには送付する方が多いようです。ただし、少人数や親族のみで行う場合は電話での案内でも問題ありません。

会食や引き出物を予約する関係で、出欠連絡の期日は10日ほど前に設定しておきましょう。また、案内状は往復はがきで出すのが一般的です。切手は「仏事用」のものを郵便局で取り扱っていますので、それを使うとよいでしょう。

会食場所の確保とメニューの決定

法事・法要の日程が決まったら会食場所を確保し、メニューを決定します。法事・法要を行うお寺から行きやすい場所を探すとよいでしょう。会食をお寺や自宅で行う場合は、仕出しや宅配のものを注文します。自宅やお寺以外で会食を行う場合は、ゆったり食事ができるスペースのお店がよいでしょう。

料理の内容については、以下のものが一般的です。

・お寿司

・お弁当

・懐石料理

・会席料理

・精進料理

子どもがいる場合は、別途子どもが食べやすいメニューを用意してあげるとよいでしょう。僧侶も参加する場合はお弁当ではなく懐石料理や会席料理、精進料理が望ましいでしょう。

また、松竹梅など縁起のよいものはタブーですので注意しましょう。地域によってタブーなメニューがあることもありますので、お寺に相談すると安心です。

引き出物の予約と準備

場所の手配が進んだら、引き出物の予約と準備を行います。先ほど紹介した引き出物の例を参考にしてみてください。

引き出物の予約は、参列者の人数がある程度決まってからのほうがよいでしょう。参列者が決まっていないと、いくつ予約したらよいのかわからず、多めに頼んで引き出物が余ってしまったということになりかねません。

お店にもよりますが、1ヶ月前から引き出物を予約できるところも多く、ネットなら最短3日で届くところもあります。予約後前日までに引き出物が届くように調整しておきましょう。

法事・法要へ参列する際に気を付けるべきポイント

施主としてではなく、法事や法要に参列するときにも気を付けなければならないポイントがあります。

参列をして失礼があると、施主をはじめとした遺族を悲しい気持ちにさせてしまったり、関係が悪化してしまったりする可能性もあります。参列する際に気を付けるべきポイントを見ていきましょう。

案内状になるべく早く返信する

法事・法要の案内状が届いたら、なるべく早く返信をしましょう。遺族は会食や引き出物の手配など準備も多いため、遅くとも1週間前までに返信すると親切です。

しかし、病気が流行りやすい時期など急遽参列できなくなることもあると思います。万が一急遽参列することができなくなった場合は速やかに遺族の方に連絡し、後日香典を渡すなどの配慮が必要でしょう。

特別な理由がない限り不参加にしない

基本的な考え方として、法事・法要は遺族から招待されたら出席をするのがマナーとなります。特別な理由がない限りは参加するようにしましょう。

どうしても都合がつかない場合はお供え物や香典、供花などを送ると失礼になりません。また、別の日に弔問するのもよいでしょう。

法事・法要に参加するのに適切な服装

法事や法要の服装は、基本的にはお葬式などと同じです。男性は黒のスーツに黒のネクタイ、女性は黒いワンピースや黒いスーツが基本です。

また、女性のストッキングについては、黒でシンプルなものがよいでしょう。普段は肌色などのストッキングを使用することが多いかもしれませんが、肌色は法事や法要の場に好ましくありません。法事・法要は不祝儀ですので、おしゃれよりもマナーを優先してください。

相手の宗派の確認

宗派によって法事・法要の行い方も変わってくるため、相手の宗派を確認することも大切です。

日本には宗教の自由がありますので、仏教の方もいればキリスト教、新興宗教の方もいます。他の宗教で大丈夫だったことでも、ある宗教ではタブーとなっている場合もあります。宗派のマナーを押さえていないことは失礼にあたりますので、あらかじめ聞いておきましょう。

浄土真宗と浄土宗の違い

宗教の中でも非常によく似ているのが「浄土真宗」と「浄土宗」です。浄土真宗と浄土宗の違いを簡単にまとめてみました。

| 浄土真宗 | 浄土宗 | |

| 宗祖 | 親鸞聖人 | 法然上人 |

| 本尊 | 阿弥陀如来 | 阿弥陀如来 |

| 念仏のとらえ方 | 念仏を唱えようとする気持ちが大切 | 念仏を唱えることが大切 |

| 厳しさ | ・在家も大丈夫 ・普通の髪型OK ・結婚OK ・肉も食べられる |

・出家が基本 ・坊主のみ ・禁欲し結婚をしない ・肉を食べない |

| 葬式の違い | ・般若神経を読まない ・「念仏を唱えた人全員が往生できる」 ・香典:「お仏前」と書く ・お焼香:指でつまんでそのまま香炉へ |

・般若神心経を読む ・「冥福を祈る」「安らかに」 ・香典:「ご霊前」と書く ・お焼香:指でつまんで額に近づけてから移動 |

浄土真宗の親鸞聖人は元々浄土宗に出家していましたが、浄土宗の戒律が厳しくすべての人を救うことができないと考え、自由度の高い浄土真宗を開祖しました。

浄土宗と浄土真宗の違いを事前に押さえ、失礼の内容に参列しましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

法事や法要には様々な準備が必要になりますが、やるべきことが多く、どのような準備をしなければいけないのかを整理できていない人もいるかもしれません。そんな方はこの記事を参考に、法事・法要に向けて準備を進めてください。

また、参列者として法事・法要に参加する場合も、失礼のないようにマナーを押さえておきましょう。

準備をしっかりとすることで、悔いのない法事・法要をむかえてください。

法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。