直葬とは通夜や告別式をせず、火葬のみ行う形式のことです。葬儀に参列する際には、香典をお渡しすることが一般的ですが、「直葬の場合に、香典の扱いはどうすればいいのか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、直葬の場合の香典の扱いや注意するポイントについてご紹介します。直葬は通常の葬儀と比べてマナーや儀式などが簡略化されていますが、香典の扱いなどについて詳しく知っているという方は少ないでしょう。この記事を読めば直葬における香典の扱いの基本をおさえることができます。

<この記事の要点>

・基本的に直葬でも香典は用意しておいた方がよい

・香典の金額は、身内の場合は約1万円~5万円が相場

・香典を渡す際は、香典袋を袱紗から取り出して両手で渡すのがマナー

こんな人におすすめ

直葬でも香典は必要なのかを知りたい方

直葬の香典の金額相場について知りたい方

直葬の香典の渡し方や渡すタイミングについて知りたい方

直葬に香典は必要?

直葬は親族や遺族のみの比較的少ない人数で実施することになるので、「香典は必要なのか」と悩んでしまう方も多いでしょう。基本的には直葬であっても香典は用意しておいたほうがよいものの、喪主から「必要ない」と言われた場合など、用意しなくてもよいケースもあります。

香典は準備するべき!

香典を受け取るのか受け取らないのかの判断は喪主が行います。喪主がはっきりと「いらない」と言った場合は準備しなくて大丈夫ですが、曖昧な場合や連絡がない場合は準備しておくのがマナーです。

直葬の場合、香典に関しての連絡などはほとんどありません。「連絡がなかったから親族や遺族のみなので香典を準備しなくてもよい」と判断すると、ほかの参列者が香典を渡しているのに自分だけ持参していなくて恥をかくこともあります。特に連絡がない場合には、香典は準備しておくとよいでしょう。

香典を断られたら?

念のため香典を持参していっても、渡す際に断られるようなこともあるでしょう。喪主から受け取りを断られたなら、無理に渡すことなく引き下がりましょう。

無理に渡そうとすると、先方に不快な思いをさせてしまう可能性もあります。香典はあくまで故人に対するお悔やみの気持ちを示すためのものです。故人の意向やご遺族の気持ちを第一に考えて対応しましょう。

香典が不要なケース

喪主から「香典は必要ない」とハッキリ連絡があった場合は、用意する必要はありません。香典を受け取ると、香典返しをしなければならなくなるため、かえって喪主側に負担がかかってしまうこともあります。そういった理由からも「香典は必要ない」と考えているケースもあるでしょう。

「香典は準備しなくてはいけないもの」と画一的に判断するのではなく、喪主の意向を汲み取ることが大切になります。

【直葬】香典の金額相場

香典を準備する際には相場が気になるのではないでしょうか。葬儀の形式によって金額が変わるわけではないので、直葬であっても相場は同じです。ただし、地域によって異なるケースもあるので、事前に把握しておくとよいでしょう。ここでは、直葬の香典の金額相場について紹介していきます。

身内の相場

身内の場合は喪主と同じ籍であれば香典をもらう立場になるので、準備は不要になります。しかし籍が違う場合は、身内であっても香典を用意しておく必要が出てきます。一般的に祖父母は1万円程度、両親は5万円~10万円程度、兄弟姉妹で1万円~5万円程度です。

相場は、おおよそ1万円~5万円程度といえますが、どのくらい包むべきか親族間で事前に相談しておくのもよいでしょう。

知人・会社関係者の相場

知人や会社関係者も故人との関係が深ければ直葬に参列することがあります。知人や関係者は一般的には3,000円~5,000円ほどと、相場は身内よりも安くなると考えておきましょう。

お世話になったからといって、あまり高額な香典を渡してしまうと、喪主に気を遣わせてしまうことにもなりかねません。香典返しなどの負担も大きくなる恐れがあります。高くても5,000円ほどにおさめるとよいでしょう。

【直葬】香典の渡し方や渡すタイミング

直葬に参列する場合は、香典の渡し方が分からない場合もあるでしょう。普通の葬式であれば受付で香典も一緒に渡すことができますが、直葬では受付を設置していないことがほとんどです。ここからは香典の渡し方と渡すタイミングについて紹介します。

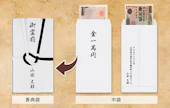

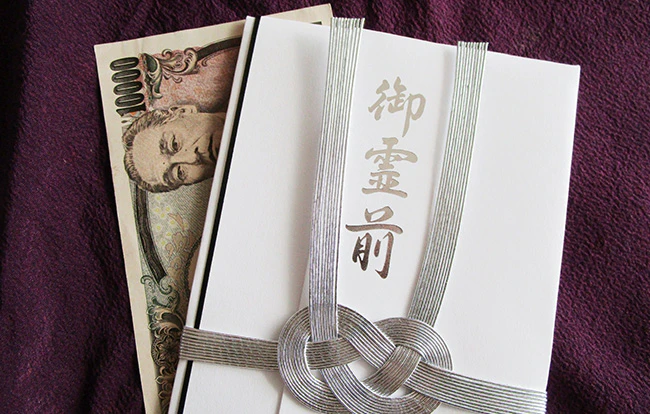

香典の渡し方

香典を渡す際には、通常の葬式と同じようにマナーを守ることが大切です。香典袋を袱紗から取り出して両手でしっかりと渡すようにしましょう。香典を袱紗以外のものに入れておいたり、両手ではなく片手で渡したりすると、相手によっては不快感を与えてしまうことがあります。

マナーを守ることも大切ですが、何より悲しみに沈む遺族を思いやる気持ちを忘れないようにしましょう。

お悔やみの言葉をかけるときに渡す

手渡しするなら、遺族にお悔やみの言葉をかけるタイミングがよいでしょう。長々とお悔やみの言葉を言う必要はなく、短く簡潔な言葉を準備しておくことをおすすめします。

遺族が対応で忙しそうだったり、憔悴しきっていたりする様子なら、「大変でしたね」「こちらをお供えください」などの一言だけ添えて、さっと渡すのが無難でしょう。先方に気を遣わせないようにするのもマナーのひとつですので、あまり気負いすぎずスマートに済ませまるのが大事です。

ご焼香するときに渡す

親族に顔を合わす機会がなかったり、タイミングが合わなかったりする場合は、ご焼香をする前に祭壇に香典を供えておくのもよいでしょう。

ただ、本来香典は家族に渡すものなので、祭壇に供える際は周囲から確認できる場所と向きに置きましょう。その後、落ち着いたタイミングを見計らって遺族にお悔やみの言葉だけかけられるとベターです。

【直葬】香典に関するマナー

直葬であっても、香典を渡す際にはマナーがあります。直葬は身内や親しい間柄の人だけで執り行われるものですが、礼を欠いてしまうと遺族に不快感を与えてしまう恐れもあるでしょう。直葬で香典を渡す際には、どんなマナーに注意しておけばよいのか、以下で詳しく紹介していきます。

高額を包むのはNG

あまりに相場からかけ離れた金額を包むのは避けましょう。「相手のことを思って少し多めに包みたい」という気持ちもあるかもしれませんが、高い金額を包まれると先方にかえって気を遣わせてしまいます。後の香典返しで大きな負担となる恐れもあるでしょう。

故人との関係や年齢などを気にして香典を多めに包みたい気持ちはあるかもしれませんが、常識の範囲内におさめておくのがおすすめです。

折り目のついたお札を使う

香典に使うお札に関しても注意が必要です。新札ではなく折り目のついたお札を使うのがマナーとなっています。新札を入れておくと「お金を前もって用意することができた=故人の死を予期していた」という意味にとらえられ、弔事では避けられる傾向にあるからです。

一方で、あまりに古くて汚いお札も相手に失礼なので、適度に折り目のついているお札を選ぶとよいでしょう。

香典をもらったら香典返しも必須

一般的に香典をもらった場合は香典返しも必須となります。香典返しの金額は地域などによって様々ですが、もらった香典の3分の1~半額程度の金額が相場です。

香典をもらう可能性がある場合には香典返しを先に準備しておき、その場ですぐに相手に渡すのがスムーズでしょう。準備をしていなかった場合は四十九日の忌明け後に渡すことがおすすめです。

ちなみに香典返しではタオルやコーヒー、お茶などが一般的となるので、事前に検討しておきましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

直葬の場合の香典の渡し方について詳しく解説しました。直葬の場合であっても、基本的には香典の金額・マナーなどは変わりないため、基本をおさえて遺族に失礼のないようにしましょう。

最近では直葬を行う人も増えてきているので、身内やごく親しい人のみで静かに済ませたい人にはおすすめの方法です。直葬であれば費用も安く済み、短時間で葬式を終わらせることもできるので、自分が喪主の際は負担を最小限に抑えたプランを立てることができます。

もし、直葬を考えているならば、お気軽に「小さなお葬式」へご相談ください。豊富な実績とノウハウでお客様をサポートします。直葬であっても心のこもった葬式を行うことができますので、ぜひ検討してみてください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

関連記事

直葬にお布施は必要?金額の相場や渡す際のマナーを紹介します

直葬を行う前に知っておきたいこと

「直葬」とはどんな葬儀形式?費用の相場や注意点とは?

火葬式(直葬)の費用相場と安くする方法

戒名は付けるべき?直葬で戒名を付ける方法や必要シーンを紹介

直葬での服装は?平服と言われたときの理想の格好やNGな格好も紹介

直葬でのマナーまとめ!服装・香典・直葬を行うときの注意点とは?

直葬で納骨が断られる可能性がある!断られたときの対処法は?

直葬と密葬の違いは?それぞれの葬儀に決める理由や流れとは

直葬(火葬式)の割合は?直葬が選ばれている理由

よくある質問

直葬にするメリットとは?

直葬では必ず香典用の受付が配置される?

喪主が香典を断る理由とは?

直葬での香典返しは何がいい?

香典不要と言われたが故人への気持ちを伝えたいときは?

直葬する場合葬儀社に依頼できる?

故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。ホゥ。