お通夜に参列するにあたって、香典の準備は欠かせません。社会人なら礼儀に則ってきちんと香典を準備したいものですが、香典の作法が分からないという方もいるのではないでしょうか。また、失礼にならない香典の渡し方が気になる方もいるでしょう。

そこでこの記事では、香典袋の選び方や書き方、渡し方について解説します。遺族が香典を辞退している場合の対応も把握でき、香典のマナーが理解できるようになる内容です。

<この記事の要点>

・お通夜に持参する香典袋の表書きは「御霊前」と書くのが一般的

・仏教では黒白もしくは双銀の結び切りの水引が付いた香典袋を使用する

・香典袋は袱紗に包んで持参し、袱紗に乗せたまま両手で渡すのがマナー

こんな人におすすめ

香典袋の選び方・書き方を知りたい方

香典の正しい渡し方について知りたい方

遺族が香典を辞退している場合の対応を知りたい方

お通夜に持参する香典袋はどのように書く?

香典袋の書き方をきちんと把握できている方は多くないのではないでしょうか。シチュエーションによって適切な書き方は異なるので、本当に正しいのか自信がない方もいるでしょう。まずは、香典袋の正しい書き方を解説します。

「御霊前」と書くのが一般的

表書きは相手に合わせて書くのが原則です。自分が仏教徒でも、相手がキリスト教徒ならキリスト教の形式に合わせて書く必要があります。相手の宗教が不明な場合は、さまざまな宗教宗派で通じる「御霊前」とするのが一般的と言えるでしょう。

しかし、全ての宗教宗派で通じるわけではないので、相手によっては失礼にあたることもあります。宗教宗派ごとに適切な表書きは異なるので、できる限り事前に尋ねておくことが大切です。

その他宗派や宗教による書き方

仏教では「御霊前」や「御香典」の表書きが広く通じます。多くの宗派では死者の霊魂は四十九日法要まで現世に留まるとされており、四十九日法要以降は仏様になるので、表書きは「御仏前」になります。

ただし、浄土真宗には死者の霊魂はすぐに現世を離れて仏様になるという「即身成仏」の教えがあるため、「御霊前」は不適切です。四十九日法要を迎えていなくても「御仏前」と書きます。

神道の主な表書きは「御玉串料」や「御神饌料」「玉串料」です。神道では死者は50日後に祖霊となるという教えがあるため、50日前までは「御霊前」も使用できます。

キリスト教は宗派によって表書きが異なります。「御ミサ料」はカトリックのみで、「弔慰金」はプロテスタントでしか使用できないので注意しましょう。「御花代」や「御花料」ならどちらにも通じます。また、プロテスタントでは「御霊前」は使用できません。

金額の書き方

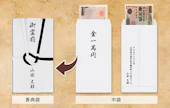

金額は中袋がある場合は中袋の表面に、ない場合は外袋の裏側に書きます。基本的には縦書きで記載しますが、横書きで記載する欄がプリントしてある場合は横書きでも問題ありません。書き方を問わず記載のフォーマットは「金 〇〇萬圓也」です。

金額を記す上での注意点として、「壱」「参」といった大字を使うことが挙げられます。「一」や「二」は一画プラスするだけで数字を改変できてしまいますが、大字は「一」「三」などの漢数字よりも改ざんが難しいのが特徴です。このような書き換えを防ぐために、香典では大字が用いられるようになりました。

横書きする場合は、「1」「3」といった通常のアラビア数字で書くことにも注意しましょう。

名前の書き方

名前は個人で出すか連名で出すかによって書き方が異なります。連名の人数や名目によっても違いがあるので、それぞれの書き方をチェックする必要があります。

個人で出す場合は表書きの真下にフルネームを記載します。

夫婦連名の場合は夫のフルネームを主にして、妻は名前のみを夫の名前の左に連ねるのが正式な書き方です。

3人の場合は目上の方のフルネームを中央に書き、左側に残り2人を連ねます。目上の関係がない場合は五十音順が無難でしょう。

4人以上では外袋には個人の名前は書かず「○○一同」と団体名を記載します。個人名は別紙でリスト化して記載しましょう。

社名で出す場合は、代表者の名前も記載します。役職と代表者のフルネームを中央に書き、右側に社名を添えましょう。会社として出す場合は別紙のリストは必要ありません。

薄墨と毛筆・筆ペンを使って書く

香典の外袋は毛筆を使って薄墨で書くのが原則です。薄墨には「硯に悲しみの涙が落ちて墨が薄まった」「急いで来たので十分に墨を擦れなかった」という、弔意を示す意味があります。薄墨と同様の色の筆ペンも販売しており、こちらを使っても問題ありません。

外袋は多くの方が目にするため対外的なマナーを重視して薄墨を使いますが、中袋はボールペンやサインペンで書きます。中袋には事務的な情報を記載するため、読みやすさを優先するのが良いとされています。

香典の相場

香典の相場は故人との関係性によって異なります。関係が深くなるほど包む額が高くなるのが一般的です。同じ間柄でも関係性は人それぞれなので、相場は絶対ではありません。地域性や家の方針によっても変動するので、目安の一例としてお考えください。

【包む額の目安】

| 故人との関係 | 香典の目安 |

| 自分の親へ出す場合 | 3万円~10万円 |

| 祖父母へ出す場合 | 1万円~5万円 |

| 兄弟姉妹へ出す場合 | 3万円~5万円 |

| 配偶者の親へ出す場合 | 3万円~10万円 |

| 配偶者の祖父母へ出す場合 | 1万円~5万円 |

| 配偶者の兄弟姉妹へ出す場合 | 3万円~5万円 |

| 親戚のおじ・おばへ出す場合 | 1万円~3万円 |

| 近くない親戚へ出す場合 | 5,000円~1万円 |

| 元上司へ出す場合 | 5,000円~1万円 |

香典袋と水引の選び方

水引は結び方や色で種類が分けられており、用途にマッチした水引が付いた香典袋を選ぶ必要があります。弔事の中でも宗教や金額によって適切な種類は変わるので、あらかじめ選び方をチェックしておくことは大切です。ここでは、香典袋と水引の適切な選び方を解説します。

仏教の場合の選び方

仏教式では、黒白もしくは双銀の結び切りの水引が付いた香典袋を使用します。関西の一部の地域では黄白の水引が付いたものを使用することもあるので、周囲の環境を優先して決めましょう。

結び切りの水引は解きにくく再利用できないことから、「不幸が何度も訪れないように」という意味が込められています。すぐに解ける蝶結びの水引は何度も再利用できることから慶事用とされており、弔事で使用すると失礼にあたるので注意しましょう。

仏事では主に黒や銀、青などの暗色系と白の水引を用います。一部の地域では黒を忌避する習慣があるため、代わりに黄色を使用するようです。

その他宗派や宗教による選び方

神道でも黒白もしくは双銀の結び切りの水引が付いたものを使用しますが、香典袋は無地のものを選びましょう。蓮の花がプリントされている香典袋は仏教用なので避けてください。

キリスト教では水引が付いた香典袋はNGです。白い無地の封筒か、百合の花か十字架がプリントされているものを選びましょう。

水引が付いていても無地のものなら水引を外して使用できます。無宗教の場合は特に決まりはありませんが、無地のものや黒白もしくは双銀の結び切りの水引が付いたものが主流です。

金額により水引の色は違う

香典袋にはグレードがあり、包む額が多いほど豪華なものを使用する傾向があります。包んだ額が少ないにもかかわらず豪華な香典袋を使用すると、不相応で失礼と思われる可能性があるので避けましょう。

例えば、水引はプリントされているものと実物が付いているものがありますが、実物付きの方がグレードが高いです。色にも格があり、藍銀、黒白、双銀の順にランクが高くなります。香典袋は自分の好みで選ぶのではなく、包んだ金額に相応のものを使用しましょう。

【使用する香典袋の目安】

| 水引の色 | 水引の種類 | 包む金額 |

| 藍銀 | プリント | 1万円以下 |

| 黒白 | 実物 | 1万円~3万円 |

| 双銀 | 実物 | 5万円以上 |

香典の正しい渡し方

香典を渡すシチュエーションは大きく分けて3種類あります。葬儀の場で渡す場合と葬儀が終わった後に渡す場合、郵送する場合です。

これらにはそれぞれ別のマナーがあり、状況に応じて適切な対応をしなければなりません。ここでは、シチュエーション別の香典の渡し方を解説します

香典の包み方

お札を中袋に入れる際は、向きを意識することが大切です。お札の肖像画がプリントされている面が中袋の裏面の底に来るように入れましょう。

この入れ方は、故人の死の悲しみから顔を伏せて沈み込んでいる様子を表しているとされています。お札を2枚以上入れる場合は向きをそろえることも大切です。

また、お札は新札を避けて旧札を入れましょう。きれいな状態の新札を入れると、故人の死を予期して準備していたようだから、ということが由来のマナーです。お札を入れた中袋は外袋で包みます。開いた外袋の中央に中袋を置き、左・右の順にサイドを折り包みましょう。縦長になった外袋を下・上の順に折って重ねて、水引を付ければ完成です。持ち歩く際は袱紗(ふくさ)に包むことも忘れないようにしてください。

お通夜や葬儀での渡し方

香典は葬儀場の受付で渡します。葬儀場に到着したらまず芳名帳に記入を済ませましょう。続いて一礼して香典を包んだ袱紗を取り出し、受付係の方に渡します。

香典は袱紗を右手に乗せて左手で開いて取り出し、手早く畳んだ袱紗の上に相手側から文字を読める向きで香典を乗せましょう。

渡す際は両手で持って、「この度はご愁傷様でございます」とお悔やみの一言を添えて渡します。香典を素手で持つのは無作法なので、袱紗に乗せたまま渡すのがポイントです。香典の受け渡しが終わったら袱紗を持って一礼し、そのまま下がりましょう。

お通夜や葬儀の後での渡し方

事情があってお通夜や葬儀に参列できなかった場合や、葬儀が終わった後で訃報を知った場合は、後日弔問して渡してもマナー違反にはなりません。弔問する際は、伺う前にアポイントメントを取りましょう。突然訪問すると遺族の迷惑になります。

また、弔問するタイミングを配慮することも大切です。葬儀や法要前後の遺族は準備や後片付けで忙しくしているので、弔問すると負担になる場合があります。

弔問したら遺族に勧められない限りは玄関で香典を渡すのがマナーです。自宅に通された場合でも、線香をあげて香典を渡したらすぐに引き上げましょう。弔問で長居をするのは好ましくありません。服装のマナーも意識して失礼がないように振る舞いましょう。

郵送での渡し方

弔問するのが難しい場合は、香典を郵送するのも方法のひとつです。郵便法第17条によって現金を普通油運便や宅配便で送ることは禁止されているので、現金書留で郵送する必要があります。

現金は香典袋に入れてから現金書留専用封筒に入れ、発送しましょう。お悔やみの手紙も同封するとより丁寧に弔意が伝わります。

香典袋の選び方や書き方は、直接渡す場合と変わりません。手紙を同封する場合は香典袋に入れずに、別途封筒を用意してください。香典やお悔やみを送るのは早ければ早いほど良いとされているので、訃報を知ったらすぐに準備を始めましょう。

参考:『e-Gov 法令検索』

香典を辞退されたときはどうする?

遺族が香典を辞退している場合は、香典を準備しなくても問題はありません。遺族の気持ちを汲んで、無理に渡すような振る舞いは控えましょう。香典を辞退する理由として、香典返しの手間や時間を惜しんでいることも考えられます。

それでも何かの形で弔意を示したいという場合は、香典以外の方法を選ぶのが良いでしょう。香典は受け付けていなくても、供花やお供え物は受け取ってくれる場合があります。

仏教では、菓子や線香、供花といった「五供」がお供え物の基本です。香典のお金をこちらに回してお供えすれば、十分に弔意を伝えられるでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

香典を準備する際は、相手の宗教宗派を確認して、相手に合わせた表書きを書くことが大切です。金額や差出人の名前の書き方にもマナーがあるので、あらかじめ確認しておきましょう。包む額の目安や水引の選び方も把握しておけば、さまざまな状況に対応できるようになります。

スムーズに葬儀を進めるためにもどのような葬儀を行うか葬儀社にあらかじめ相談して確認しておきましょう。小さなお葬式では遺族の想いに応えた葬儀のご提案が可能です。葬儀の前から葬儀が終わるまでしっかりサポートいたします。葬儀をお考えならぜひご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

お付き合いのあるお寺がない場合、寺院手配サービスを利用する方法もあります。ホゥ。