喪中とは、故人の死を悼む期間のことを指しますが、具体的な期間や対象となる範囲、喪中はがき(挨拶状)の送り方などを詳しく知っている人は少ないでしょう。

この記事では、小さなお葬式が発信している喪中の記事を集め、読者に必要な情報をまとめています。自身が喪中になったとき、また喪中になりそうな場合はこの記事を参考にしてください。

<この記事の要点>

・喪中とは故人の死を悼む期間で、忌中を含めた1年間を指す

・喪中はがきは12月下旬までに投函するのがマナー

・喪中に神社にお参りすることは一般的に問題ない

こんな人におすすめ

喪中のことを完璧に理解したい方

喪中のマナーを全般的に知りたい方

喪中とは

「喪中」は葬儀に際して誰もが一度は耳にしたことがある言葉だと思われますが、具体的にどのような意味があるのでしょうか。「忌中」との違いもあわせて解説します。

喪中の意味

喪中とは、故人の死を悼む期間です。死者を弔う姿勢を重んじて一定期間、贅沢や祝いごとなどは避けて身を慎みます。喪中の詳しい意味が知りたい方は以下の記事がおすすめです。

喪中と忌中の違い

喪中と混同して使われる言葉として「忌中」があります。忌中と喪中の違いを簡単にまとめると下記の通りです。

| 忌中 | 血縁関係のある者が亡くなってから49日間、または50日間 |

| 喪中 | 忌中期間も含めた1年間 |

より詳しい違いが気になる方には以下の記事がおすすめです。

喪中の範囲

喪中の範囲は、故人との続柄によって変わります。一般的には2親等までが喪中になるとされ、3親等からは喪中としないことが多いようです。

親等を下記の表で確認してみましょう。

| 【親等】 | 【自分との関係】 |

| 0親等 | 夫、妻 |

| 1親等 | 父母、配偶者の父母、子供(何人目かに関わらず) |

| 2親等 | (自分の)兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者、祖父母、孫 (配偶者の)兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者、祖父母 |

| 3親等 | (自分の)曾祖父母、伯叔父母、伯叔父母の配偶者、甥、姪 (配偶者の)曾祖父母、伯叔父母、伯叔父母の配偶者 |

より詳しく知りたい方や、忌引き休暇について知りたい方は以下の記事がおすすめです。

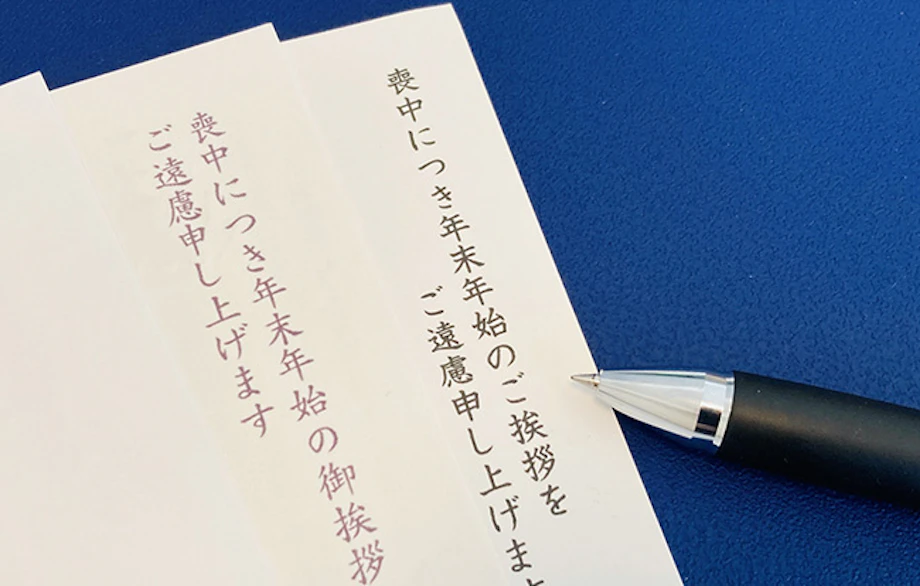

喪中はがき(挨拶状)を出す時期・書き方マナー

喪中はがきとは、その年に同居する家族や身内に不幸があった際、「喪に服するために年賀状のやり取りを辞退すること」を伝えるために出す挨拶状のことです。ここで、喪中はがきを出す時期やマナーについて押さえておきましょう。

喪中はがきを出す時期

喪中はがきは、お祝い事を控える旨を事前に知らせる役割があり「年賀欠礼状」とも呼ばれます。そのため、喪中はがきは12月下旬までには投函しましょう。

しかし、場合によっては年末に不幸があることも考えられます。その際は、1月7日(松の内)が明けてから、相手方に寒中見舞いを送るという方法もあります。詳しくは以下の記事を参考にするとよいでしょう。

喪中はがきの書き方とマナー

2親等までの親族が亡くなった場合に喪中となるので、はがきを出すのも2親等までの親族が亡くなったときです。その際、誰に送ればよいのか、どんな文面で送ればよいのか、はがきのデザインは何を選べばよいのかなど、わからないことが多数あるでしょう。

そこで、実際に喪中はがきを書く際に役立つ記事を以下にまとめました。記事を見ながら書くことでマナーに沿った喪中はがきが用意できるでしょう。

※はがきではなく、メールで簡潔に送る場合は以下の記事を参考にしてください。

喪中はがきの便利なサービス

近年では年賀状を印刷で送る人が増えてきました。はがきを書く機会が減ったことで、喪中はがきを自筆で用意することに不安がある方もいるでしょう。そんな方には「喪中はがき印刷サービス」がおすすめです。

コンビニ店内のコピー機、またはカタログやネットから注文することができます。詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

喪中はがきを受け取ったときの対応

ここまでは喪中期間である人を対象に解説してきましたが、ここでは喪中はがきを受け取った人が取るべき対応について解説します。

喪中はがきを受け取った際は、以下の3つの方法で返事をするのがマナーです。

| 【控えること】 | 【過ごし方】 |

| 年賀状 | ・年賀状ではなく、喪中はがきを送る ・11月中旬から12月上旬に届くように送るのがマナー |

| 新年の挨拶 | ・「おめでとうございます」は控える ・「昨年はお世話になりました」や「今年もよろしくお願いします」と挨拶する |

| 正月飾り | ・門松や鏡餅、しめ縄なども控える ・特に、家の外の正月飾りは避ける |

| 年越しそば・おせち料理 | ・おせち料理は正月の祝い料理なので控える ・年越しそばは、「長寿を願う」や「1年の厄を落とす」という意味で食べられているため、食べてもよい |

| 初詣 | ・喪中でもお参りしてよい ・忌中はお参りえを控えることが一般的 |

| お年玉 | ・「お年玉」は神様からの贈り物を意味するため、避けたほうがよい ・「お小遣い」という表書きで渡すことがおすすめ |

返事を送るときは、送る時期や言葉遣いをはじめとしたマナーがあります。3つの返信方法とあわせて確認しておきましょう。具体的な書き方も例文でそれぞれ紹介しています。

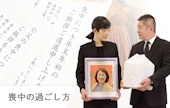

喪中の過ごし方

ここからは喪中の過ごし方のマナーについて解説します。知らず知らずのうちにマナー違反になってしまわないように、注意点を確認しておきましょう。

葬式の参列はしてもよいか

喪中に葬式へ参列することは、基本的に問題ありません。出席の際に喪中であることを伝える必要も特にないでしょう。

ただし「忌中の期間は参列を避けるべきである」という地域も存在するようです。忌中に該当する場合は、地域の年長者などに確認してみることをおすすめします。

お参り・厄払いに行ってもよいか

一部例外はあるようですが、喪中に神社にお参りすることは一般的に問題ないとされています。喪中は、悲しみを昇華して立ち直り、日常生活に戻るための期間と捉えられているため、死のけがれとは関係ないと考えられているようです。

ただし、忌中に神社へお参りすることはタブーとされていることが多いため、四十九日を過ぎるまではお参りを避けることが賢明です。厄払いについても同様に考えましょう。詳細は以下の記事を参考にしてください。

クリスマス・年末の過ごし方

喪中の方にとって、クリスマス・年末から正月にかけては、特に過ごし方のマナーが気になることでしょう。

クリスマスに関しては、戦後日本に入ってきた風習のため、特に決め事はありません。派手に騒ぎすぎるということがなければ、そこまで慎重になる必要はないでしょう。詳しくは以下の記事でまとめています。

正月の過ごし方

喪中の正月には年賀状を出さず、年始の挨拶も「おめでとうございます」という表現は控えましょう。その他、控えるべき項目を下記に簡単にまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。より詳しく知りたい方は、あわせて記事もご確認ください。

| 【控えること】 | 【過ごし方】 |

| 年賀状 | ・年賀状ではなく、喪中はがきを送る ・11月中旬から12月上旬に届くように送るのがマナー |

| 新年の挨拶 | ・「おめでとうございます」は控える ・「昨年はお世話になりました」や「今年もよろしくお願いします」と挨拶する |

| 正月飾り | ・門松や鏡餅、しめ縄なども控える ・特に、家の外の正月飾りは避ける |

| 年越しそば・おせち料理 | ・おせち料理は正月の祝い料理なので控える ・年越しそばは、「長寿を願う」や「1年の厄を落とす」という意味で食べられているため、食べてもよい |

| 初詣 | ・喪中でもお参りしてよい ・忌中はお参りえを控えることが一般的 |

| お年玉 | ・「お年玉」は神様からの贈り物を意味するため、避けたほうがよい ・「お小遣い」という表書きで渡すことがおすすめ |

宗教と喪中

宗教によっては、一般的な喪中のマナーとは異なる考え方も見られます。例えば、浄土真宗には「喪中」や「忌中」の考え方がないため、喪中はがきは送りません。そのため、年賀状を出すことも問題ないとされています。

また、神道においては、喪中期間は神棚に半紙を貼り封印をします。これは「神棚封じ」と呼ばれています。家の中のけがれで神様が力を失わないように守る意味合いがあります。

このように、宗教ごとに喪中の考え方や過ごし方が異なる場合があるので注意しましょう。浄土真宗と神道の方には以下の記事が参考になるでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

喪中は故人の死を悼む期間なので、故人の死を悼んでお祝い事を避けるなど、身を慎んで過ごすことが大切です。12月下旬までには喪中はがきを出すなど、たくさんのマナーがあるため、しっかりと押さえておきましょう。

小さなお葬式では、葬儀や法事法要に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。喪中についてご不安なことがあれば、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。