葬儀や法事法要の際、お勤めいただいた僧侶にはお布施を渡しますが、納骨式のお布施の金額はいくらなのでしょうか。

納骨式では、お布施以外にも作業費用や彫刻料、お供え物などさまざまな費用が発生します。そこでこの記事では、納骨式に必要なお布施の金額の目安や、納骨式にかかる費用などを紹介します。

<この記事の要点>

・お布施の目安は3万円~5万円程度だが、納骨式を行う場所や宗教や宗派によって金額は異なる

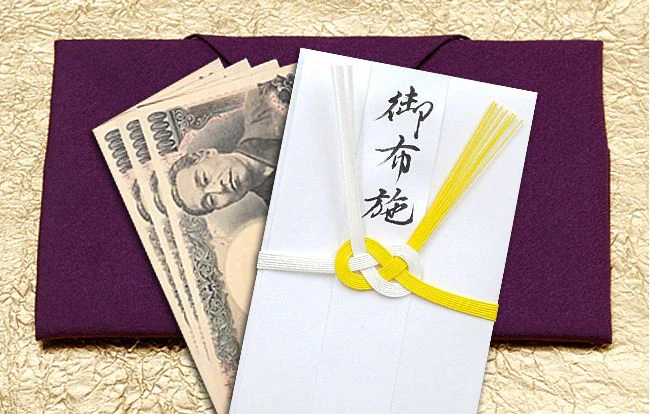

・表書きには「御布施」と施主名を記載し、中袋の金額の記載は大字と呼ばれる旧字体を用いる

・お布施を渡す際は、白封筒に入れて袱紗や切手盆に乗せて渡すのがマナー

こんな人におすすめ

納骨式のお布施の相場を知りたい方

納骨式の準備について知りたい方

お布施の包み方を知りたい方

【納骨式】お布施の金額の目安

納骨式におけるお布施の金額の目安は、3万円~5万円程度です。ただし、仏教やキリスト教、浄土真宗、曹洞宗など宗派によってふさわしい金額は異なります。

また、納骨式を行う場所によっても費用に差が生じます。ここからは、納骨式のお布施の目安と、納骨式にかかる費用を紹介します。

墓石内部に納骨する場合

墓石に納骨する場合、かかるお金はお布施だけではありません。お布施以外にかかる費用の内訳は以下のとおりです。

・作業費用

・彫刻料

・法要部屋

・塔婆

・手桶

・お供え物

お布施を含めて10万円前後が必要になるでしょう。

作業費用

墓石に納骨する場合はお墓に遺骨を埋葬するため、墓石の開閉が必要です。墓石の開閉は葬儀社が対応してくれることが多いです。費用の相場は1万5千円~3万円程度です。作業内容と費用の詳細は、石材店や葬儀社に問い合わせましょう。

彫刻料

墓誌(ぼし:墓石の隣に建てる石碑)に追加で故人の没年や戒名を彫る場合には、彫刻料がかかります。事前に彫る内容をきめて、石材店に連絡しましょう。この際、生前に名前を刻んでいる場合は赤色で彫られているため、白色に塗り直してもらいます。彫刻料の相場は3万円~5万円です。

墓石に名前を彫る場合は、僧侶に「開眼法要」をしてもらいます。墓誌のみの彫刻の場合、開眼法要は必要ありません。開眼法要は「魂入れ」とも呼ばれ、ただの石である墓石に故人の魂を入れることを意味します。

お布施

納骨式のお布施の目安は、開眼法要や回忌法要も合わせて3万円~5万円ほどです。四十九日法要と納骨式を併せて行う場合は5万円~10万円が目安です。

僧侶へ謝礼を渡す際は「白封筒」を用意して、お布施はこの中に入れましょう。渡すタイミングは、最初の挨拶の際か法要終了後です。

法要部屋

お寺や霊園にある法要室を利用した場合に必要になる費用です。相場は1万円~3万円ですが、使用する場所によって変わるため確認が必要です。自宅で納骨式をする場合は不要です。

卒塔婆

卒塔婆(そとば)を立てる場合にもお金がかかります。卒塔婆は供養の際に必要な、長さ1メートル~2メートルの細長い板のことです。故人の追善供養のために建てられます。金額の目安は1本あたり2千円~5千円です。詳細な金額はお寺に確認しましょう。

手桶など

ろうそくや線香、マッチ、手桶などの用意が必要です。霊園によっては貸出している場所もあります。

お供え物など

一周忌法要では、故人が好きだった花や菓子、酒などの飲食物や嗜好品を用意します。お供え物の内容は宗派や地域によって異なりますが、すべて持ち帰るか、飲食物であれば参列者と食べるのが一般的です。持ち帰るのが簡単なものや、その場で食べやすいものを用意しましょう。

納骨堂へ納骨する場合

納骨堂は一般的なお墓と違い、屋内で遺骨を保管してもらえる施設です。納骨堂に納骨する場合は、納骨時の作業費用と彫刻費用が不要であるため、費用が安くなります。

納骨堂に納骨する際に必要な費用は以下のとおりです。

・法要部屋

・卒塔婆

・お供え物

・お布施

お布施の目安は墓石に納骨する場合と同じく、3万円~5万円程度です。

法要部屋

納骨堂にある法要室で法要を行う場合と、お寺の本堂で行う場合とでは、かかる費用に差があります。事前に料金を確認しておきましょう。

卒塔婆

卒塔婆の金額の目安は、1本あたり2千円~5千円です。納骨堂は室内であるため卒塔婆を立てることはできませんが、お寺によっては敷地内に立てられるケースもあります。

お供え物など

お供え物は、花や故人が好きだった菓子、酒などの飲食物や嗜好品を用意するのが一般的です。宗派や地域、納骨堂によってお供えできるものが異なるため、確認が必要です。

樹木葬などの自然葬を行う場合

樹木葬は「自然葬」とも呼ばれ、樹木や草花の下に遺骨を埋葬する方法です。樹木葬はどこに埋葬してもよいわけではなく、法律によって許可された場所にのみ埋葬できます。僧侶に渡すお布施の目安は、墓石や納骨堂の場合と同じく3万円~5万円程度です。

四十九日法要で納骨する場合のお布施の目安

四十九日法要で納骨する場合のお布施の金額は、四十九日法要の分のお布施と合わせて5万円~10万円程度が目安です。四十九日法要のお布施の金額は宗派によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

| 浄土真宗・浄土宗 | 葬儀の際に渡したお布施の1割程度 |

| 曹洞宗 | 3万円~10万円程度 |

| 真言宗 | 3万円程度 |

| 日蓮宗 | 5万円程度 |

| 天台宗 | 3万円~5万円程度 |

| 臨済宗 | 3万円~5万円程度 |

また、地域によってもお布施の金額目安は異なります。以下は、四十九日法要で渡すお布施の地域別の目安です。

| 北海道や東北 | 3万3千円程度 |

| 関東 | 5万2千円程度 |

| 関西 | 4万6千円程度 |

四十九日法要で納骨を行う場合は、お布施とは別に「お車代」と「御膳料」、納骨供養料にあたるお布施を渡すのが一般的です。お車代は交通費のことで、御膳料は食事の代わりに支払う謝礼を指します。お車代・御膳料ともに、目安は5千円~1万円程度です。

【お布施の金額】目安一覧

お布施は納骨式以外でも、通夜や葬儀、各法要などさまざまな場面で必要です。目安となる金額は法要や宗派、地域によって異なります。ここからは、納骨式以外のお布施の目安を紹介します。お布施は僧侶に対する感謝の気持ちであるため、あくまでも参考程度に留めておいてください。

【宗派別】通夜・告別式・葬儀

通夜・告別式・葬儀におけるお布施の目安は、15万円~80万円です。宗派や地域によって大きく異なります。宗派別の目安は以下のとおりです。

浄土真宗

25万円~50万円

浄土真宗は、鎌倉時代初期の僧侶や親鸞の教えに基づく宗派です。浄土真宗のお布施には僧侶への報酬やお礼という意味合いはなく、寺院の本尊である「阿弥陀如来」に教えを説いてもらった感謝の気持ちが込められています。そのため、「御経料」「供養料」「御礼」「志」「寸志」「薄謝」という表書きはふさわしくありません。

曹洞宗

30万円~60万円

曹洞宗(そうとうしゅう)は「禅宗」と呼ばれる宗派の一つです。禅宗は曹洞宗以外に「臨済宗(りんざいしゅう)」「日本達磨宗(にほんだるましゅう)」「普化宗(ふけしゅう)」「黄檗宗(おうばくしゅう)」があります。戒名の格式や文字の大きさによってお布施の金額が変わるため、葬儀社に確認してもらいましょう。

浄土宗

20万円~50万円

浄土宗は阿弥陀仏にすがり、念仏によって極楽往生することを目的とする宗派です。浄土宗でのお布施の意味合いは「仏様への捧げもの」です。

キリスト教

10万円~20万円

キリスト教は、お布施ではなく「献金」として教会へ謝礼を渡します。神父だけではなく、オルガン奏者にも謝礼を渡すことがあります。金額については定められておらず、教会の牧師や神父に確認しましょう。

各法要

各法要の一般的なお布施の目安は、以下のとおりです。

| 法事・法要 | 1万円~5万円 |

| 納骨式 | 3万円~5万円 |

| 四十九日法要 | 3万円~5万円 |

| 一周忌法要 | 3万円~5万円 |

| 三回忌法要 | 1万円~5万円 |

| 七回忌法要 | 1万円~5万円 |

納骨式で渡すお布施の書き方

お布施を準備する機会はそう多くはないので、封筒の書き方がわからずお困りの方もいるかもしれません。ここからは、お布施の書き方のマナーを紹介します。

表書き

お布施の表書きは、中央上部に「お布施」「御布施」のいずれかを記載しましょう。中央下部には施主の氏名か名字、もしくは「〇〇家」と記載しましょう。名前は「お布施」「御布施」の文字よりも小さく記載します。

中袋

中袋のおもて面には金額を記載します。金額は「大字」と呼ばれる旧字体を用いて記入しましょう。金額の頭には「金」、末尾には「也」と記載すると丁寧です。たとえば、3万円包んだ場合は「金参萬圓也」、10万円包んだ場合は「金拾萬圓也」と記載します。

中袋の裏面には住所と名前を記載しますが、住所は大字ではなく漢数字で記入して問題ありません。金額を記入する欄が設けられているときは、算用数字で記載しても構いません。住所と名前は、はがきを書くときのように左下に記載します。

お布施を包む封筒の選び方

お布施を包む封筒や袋には、包み方の作法があります。ここからは、お布施の封筒の選び方と包み方のマナーを紹介します。

奉書紙に包む方法

お布施は「奉書紙(ほうしょし・ほうしょがみ)」と呼ばれる紙に包むのが、もっとも丁寧で正式な方法といわれています。奉書紙に包む場合は、お金を半紙で包んだあとに、奉書紙で包みます。お金を入れる袋が別にある場合は、半紙ではなく別の袋にお金を入れても問題ありません。奉書紙でお札を包むのはマナー違反なので、注意しましょう。

サラサラしている面を表側、ザラザラした面が裏側です。お布施は不祝儀ではないので、慶事の包み方と同じく、上側の折り返しに下側をかぶせて折ります。

奉書紙の折り方は以下のとおりです。

1. 半紙をダイヤの形にして、中央にお金を置きます。お札の肖像画が上に向くように配置します。

2. 半紙の下側をお金の端に合わせて折り曲げます。

3. お金を右側に1センチメートル~3センチメートル程度ずらし、左側から折りたたみ、右側をお金の端に合わせて折ります。

4. お金の部分を上に向かって折ります。この時、お札の大きさより数センチほど余裕を持たせて折りましょう。

5. 残った部分を折り、表面の重なった部分を右下に持っていきます。

6. 最後に奉書紙の中央に中袋を配置し、左・右・下・上の順番に折れば完成です。

奉書紙はコンビニエンスストアなどで販売されていることは少ないため、文房具店やインターネットで前もって購入しておきましょう。

お布施袋に包む方法

お布施は「お布施」と表書きがかかれた封筒に入れます。お布施袋はコンビニエンスストアなどで購入できます。お金は新札を使用し、紙幣に描かれている肖像画が袋の表側にくるように入れましょう。肖像画は上にくるように包みます。

白い封筒に包む方法

奉書紙やお布施袋が用意できない場合は、白い封筒を使いましょう。その場合は、郵便番号などが記載されていない真っ白な封筒を用意します。2重の封筒は「不幸ごとが重なる」と考えられるため避けましょう。

また、お布施用の封筒として最初から「お布施」「御布施」と表書きが印字されている封筒もあります。こういった封筒を使う場合は、中袋を使用せずそのままお金を入れても大丈夫です。コンビニエンスストアや文房具店でも販売しています。

お布施の正しい渡し方

お布施の渡し方には作法があります。そのまま手渡しするのはマナー違反なので、注意が必要です。ここからは、お布施の正しい渡し方について解説します。

切手盆や袱紗を用意する

お布施を僧侶へ渡す際、お布施袋だけを手渡しするのはマナー違反です。切手盆や小さなお盆、または袱紗(ふくさ)に包んで渡します。お布施は床に置かないように注意が必要です。

切手盆や小さなお盆で渡す場合は、僧侶がお布施の表書きを読める向きに香典を配置して、僧侶の手が届く距離にお盆を置きます。その際、お盆はしっかりと持ち上げて移動させます。

袱紗を使って渡す場合も、袱紗を床に置かないようにしましょう。袱紗の中から封筒を取り出し、開いた袱紗の上に封筒を置いてそのまま僧侶へと渡します。

袱紗の色は、紫・紺・灰青・灰緑・緑・深緑・グレー・うぐいすなど、暗色のものを選びましょう。紫は慶弔両方で利用できるので、1枚あると便利です。

袱紗の包み方

袱紗の包み方は以下のとおりです。

1. 袱紗をダイヤの形になるように広げ、中央より少し右側に封筒を配置します。

2. 袱紗の右側から封筒の底辺に沿って折ります。

3. 袱紗の下側を封筒の底辺に沿って折ります。

4. 袱紗の上側を封筒の底辺に沿って折ります。

5. 袱紗の左側を封筒から1センチメートル~2センチメートルほどあけて折ります。

6. 左側から折り上げた部分が少し余るので、右側の裏に折って完成です。

お布施以外に必要な納骨式の準備

納骨式に必要な準備はお布施だけではありません。納骨式に必要なものを把握しておくと、スムーズに準備が進められるでしょう。ここからは、納骨式を行う際に必要な準備を紹介します。

埋葬許可証

納骨をするには埋葬許可証が必要です。納骨は許可なく勝手に行えません。火葬執行済みの印が押された火葬許可証が「埋葬許可証」と呼ばれていますが、本来火葬許可証が埋葬許可証に変化することはありません。あくまでも通称である点に注意が必要です。

火葬許可証は役所へ死亡届と火葬許可申請書を出すことで受け取れます。死亡届と火葬許可申請は、委任状があれば代理でも申請可能です。火葬許可証は、火葬が行われる日に火葬場に提出します。火葬が終了すると、火葬許可証に火葬終了日が記入され、火葬場で印が押されて返されるため忘れず受け取りましょう。これが通称「埋葬許可証」と呼ばれ、納骨時に必要となります。

埋葬許可証(火葬執行済みの火葬許可証)は、納骨する霊園や墓地の管理者に渡しましょう。納骨には埋葬許可証が必要なため、納骨するまでは骨壷を納める箱にしまっておくのがおすすめです。2か所以上に分けて遺骨を埋葬する際は、「分骨証明書」も必要です。

納骨する場所

納骨をするには、納骨場所もきめる必要があります。納骨場所や方法としては、お墓や納骨堂、樹木葬、海洋散骨などがあります。お墓の場合は、先祖のお墓を引き継いで納骨するケースと新しくお墓を建てる2つの方法があります。

新しくお墓を建てる場合は「開眼供養(かいげんくよう)」が必要となります。開眼供養とは、お墓や仏壇に故人の魂を入れる儀式のことです。新しくお墓を建てるときや仏壇購入時に行います。開眼供養は、納骨式と一緒に行えます。

お墓の準備が四十九日に間に合わない場合は、「期限付き納骨」として一度納骨堂に納骨することも可能です。余裕をもって準備をするようにしましょう。

服

納骨式の服装のマナーは、時期によって異なります。

四十九日法要のあとに納骨式を行う場合は、喪服のまま納骨場所に移動するのが一般的です。四十九日よりも前に納骨式を行う場合の服装も喪服です。一方で、四十九日より後に納骨式を行う場合は平服でも問題ありません。平服とは「略喪服」のことで、普段着ではない点に注意が必要です。親族は一周忌が過ぎるまでは喪服を着用するのが一般的です。

また、場合によっては平服での参加を案内されることがあります。その場合は、黒やグレーなど地味な色の服装にしましょう。男性であればブラックスーツに白シャツ、女性であればブラックフォーマルに黒のストッキングといった装いです。

納骨式における香典の金額の目安

納骨式に参列する際は、香典の金額の目安を知っておくことも大切です。香典とは、亡くなった人に供える「香」に代わるお金のことです。香典の金額は、納骨式だけを行う場合と四十九日法要に合わせて納骨する場合で異なるため注意しましょう。

納骨式だけを行う場合、香典は5千円~1万円程度が目安です。故人との関係の深さにもよりますが、納骨式に呼ばれるのは近い関係の方がほとんどでしょう。特別な理由がない限りは1万円を包むのがおすすめです。

四十九日法要と合わせて納骨をする場合は、身内とそれ以外の方で金額の目安が異なります。身内の香典の目安は1万円~3万円程度です。身内以外の方の場合は1万円~2万円程度が目安です。納骨式だけのときと比べて金額の目安が高くなるのは、法要や食事会など一緒に行うことが多いためです。

納骨式のお布施に関するよくある質問

納骨式のお布施はいつ渡す?

お布施を渡すタイミングは、納骨式の前後どちらでも構いません。儀式の前に僧侶と挨拶をする機会があるので、そのタイミングで渡すのがおすすめです。挨拶のタイミングを逃した場合は、納骨式のあとに渡しましょう。

お布施は新札?

弔事の香典には適度な使用感のあるお札を用いるのがマナーとされていますが、お布施は感謝の気持ちを込めて渡すものです。そのため、可能な限り新札か綺麗な状態のお札を用意しましょう。

お布施以外に僧侶に渡すものはある?

お布施以外に僧侶に渡すものは、以下のとおりです。

| 内容 | 金額 | |

| お車代 | 交通費 | 1万円~5万円程度 |

| 御膳料 | 会食に僧侶が参加しない場合に必要 | 5千円~1万円程度 |

| 戒名料としてのお布施 | 戒名をつけてもらう場合に必要 | 20万円~100万円以上 |

| 開眼供養としてのお布施 | 新しいお墓に納骨する場合に必要 | 3万円~5万円 |

納骨先・墓地・霊園選びなら OHAKO(おはこ)

納骨方法や納骨場所も多様化しています。納骨先をお探しの方は、ぜひ下記のページをご覧ください。

納骨先探しのお手伝いをするサービス「OHAKO-おはこ-」

・土地、墓石など必要な費用を全て含んだ明瞭価格

・お墓、納骨堂、樹木葬、永代供養、海洋散骨、自宅供養など様々な納骨方法から簡単に比較、検索できる

・全国の霊園、寺院、墓地の豊富な情報を集約

あなたに最適な納骨先が見つかる「OHAKO」詳しくはこちら

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

納骨式でのお布施の金額は状況や宗派によって異なります。一般的なお布施の金額の目安は、3万円〜5万円程度です。四十九日法要で納骨する場合のお布施の金額は、四十九日法要の分のお布施と合わせて5万円~10万円程度が目安です。

墓石内部に納骨する場合は、お布施を含めて10万円前後が必要です。

また、法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

年金制度には大きく分けて公的年金制度と私的年金制度の2種類があります。ホゥ。