葬式に参列する際は、香典を持参するのがマナーです。現代の香典は、香典袋(不祝儀袋)に包んだ現金が一般的ですが、かつては花や線香、食糧などの供物を渡していました。供物には、故人への供養の気持ちと遺族への相互扶助の意味もありました。現在でも葬式にはまとまったお金がかかるため、香典は遺族を手助けしているといえるでしょう。

香典には、金額の目安や、香典袋の書き方・選び方、お札の入れ方などにきまりがあります。宗教や宗派、地域などによる違いもあるため、正しい作法で香典を包めるようにしましょう。この記事では、葬式で包むお金の金額や香典に関するさまざまなきまりを紹介します。

<この記事の要点>

・香典の金額は自身の年齢や故人との関係性によって異なる

・宗派によって適切な香典袋は異なる

・香典は受付で芳名帳に名前を記入する際に渡すのが一般的

こんな人におすすめ

葬儀に持参する香典の金額にお悩みの方

香典袋の書き方を知りたい方

年代ごとの香典の相場を知りたい方

香典の金額の目安はいくら?

香典を用意する際、まず気になるのは金額ではないでしょうか。香典は定価はありませんが、故人との関係性や年代に応じた金額を包むのがマナーです。

ここからは、年代別の香典の目安やマナーを紹介します。

故人との関係性によって香典の金額は変わる

香典の金額は、故人との生前の関係性で決めるのが一般的です。関係性が深いほど、香典の金額も高くなります。

また、同程度の関係性であっても、年齢が上がるほど香典の目安も高くなる傾向にあります。葬式における香典の目安は以下のとおりです。義理の関係性であっても金額の目安は変わりません。

| 故人との関係性 | 20代 | 30代 | 40代 |

| 両親 | 3万円~10万円 | 5万円~10万円 | 5万円~10万円 |

| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 | 5万円 | 5万円 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万円~3万円 | 3万円~5万円 |

| おじおば | 1万円 | 1万円~3万円 | 3万円~ |

| 子ども ※自身が喪主を務める場合は不要 |

5万円~10万円 | 5万円~10万円 | 5万円~10万円 |

| 友人 | 5千円 | 5千円~1万円 | 5千円~1万円 |

| 友人の親 | 3千円~5千円 | 3千円~1万円 | 3千円~1万円 |

| 職場 | 3千円~5千円 | 3千円~1万円 | 1万円~ |

偶数の金額は避ける

葬式の香典を用意する際、偶数の金額は避けましょう。偶数は「割り切れる数」であることから縁起が悪いと考えられています。

また、「4」や「9」などが含まれる金額も避けましょう。これは「死」や「苦」を連想させてしまうためです。偶数の数字を避けた目安内の金額を包みましょう。

香典は世帯ごとに包む

葬式の香典は世帯ごとに包むのが一般的です。夫婦で参列する場合は、連名で用意します。連名で香典を用意する場合は、一人分の金額を包みましょう。これは、香典返しが一世帯に一つであるためです。

ただし、葬式後の食事がある場合は、やや多めに包みます。食事には人数分の費用が発生するので、遺族の負担を増やさないようにするためです。一人あたり5,000円~10,000円を上乗せして調整するとよいでしょう。

多く包みすぎるのもマナー違反

香典を目安よりも多く包む分には問題ないだろうと思う人がいるかもしれませんが、多く包みすぎるのもマナー違反です。

高額な香典を包むと、香典返しを香典に見合ったものにする必要があったり、香典の送り主の葬式に参列したときに、同額の香典を包まなければならないと気を遣わせたりする可能性があります。

高額な香典はかえって失礼になることがあるため、目安の範囲内にするのがおすすめです。

香典を用意する金銭的余裕がないときの対処法

突然の葬式で、香典を用意できるだけの金銭的な余裕がない可能性もあるでしょう。目安に応じた香典を用意できない場合は、どうすればよいのでしょうか。

ここからは、香典を用意できない場合の対処方法を紹介します。

包める金額だけ包む

目安とされている香典の金額を用意できない場合は、包める範囲の金額を準備しましょう。関係性や年齢に応じた金額が用意できないのは失礼ではありますが、「十分な香典が用意できないから」と葬式に参列しない方がマナー違反になると考えられています。

生前に親しかった人や、お世話になった人への追悼のためにも、まずは参列することを最優先に考えましょう。金銭的余裕がないことを理由に、最後の挨拶の機会を逃さないようにしてください。

両親や兄弟に借りる

やむを得ない事情で金銭的余裕がない場合でも、香典を持たずに葬式に参列するのはマナー違反です。自分一人で香典を用意するのが難しいときは、両親や兄弟などにお金を借りて香典を用意するとよいでしょう。

ただし、どんなに近しい関係であっても香典で利用したい旨をきちんと説明し、お互いの同意の上で借りるようにしましょう。できるだけ早く返済するのも重要です。

気にせずに参列する

どうしても香典が用意できない場合は、香典を持参せずに参列するのも一つの方法です。社会人としてマナー違反ではありますが、それでも葬式に参列しないよりはよいとされる場合もあります。

香典を持たずに葬儀に参列する場合は、受付でお悔みを伝える際に香典が用意できなかった旨を伝えて謝罪します。先方としても、そこで参列を断ることはあまりないでしょう。

当日の香典返しや食事は可能な限り辞退します。遺族が強く勧めてくれた場合はお言葉に甘えつつ、後日遅くなってもよいので、目安の金額を用意して遺族を訪ねましょう。

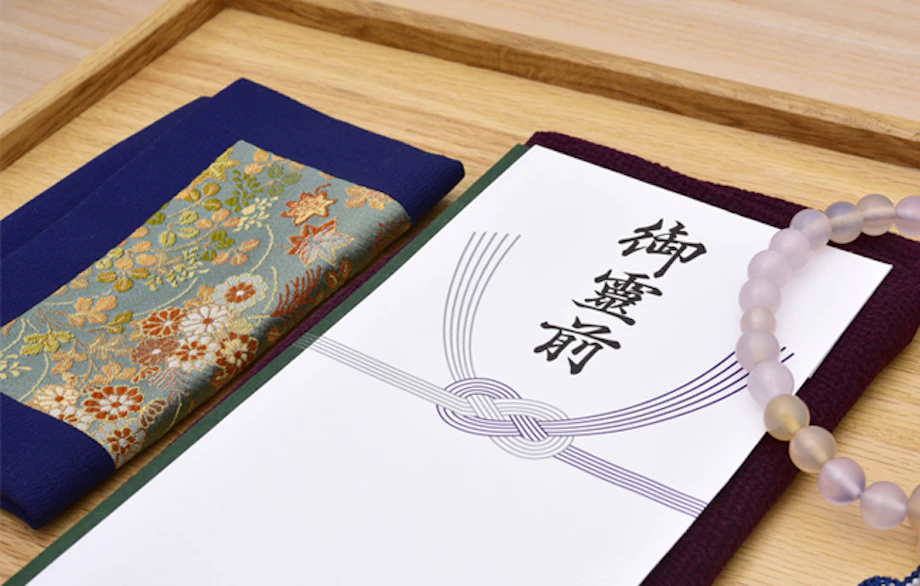

香典袋の書き方と注意点

香典袋(不祝儀袋)には、正しい選び方や書き方のマナーがあります。お悔みの気持ちをきちんと伝えるためにも、ふさわしいものを用意しましょう。ここからは、香典袋の選び方やきまりを紹介します。

香典袋の水引の選び方

香典袋の水引にはいくつか種類があります。宗教や宗派、地域によって適切なものが異なるため、故人に合わせたものを選びましょう。

まず、キリスト式の香典袋では水引は使いません。故人がキリスト教を信仰していた場合は、百合や十字架が描かれた専用のデザインの香典袋を選びます。

仏式や神式の香典袋の場合、水引は「あわじ結び」や「結び切り」を選びます。一度結んだらほどけない形状で、「悲しいことを繰り返さない」という意味が込められています。

水引の色は、仏式では「黒白」「双銀」が一般的です。関西圏では「黄白」が使われることもあります。神式の場合は、「黒色」「双銀」「白のみ」が一般的です。

宗教・宗派ごとに表書きが異なる

香典袋の表書きも、宗教や宗派によって異なります。故人の信仰に合わせて、適切な表書きを選びましょう。既に印刷されている既製品を購入する場合は、表書きに注意して購入してください。宗教・宗派ごとの表書きは以下のとおりです。

| 仏教 | 御香典・御霊前・御香料 ※浄土真宗の場合は「御仏前」(御霊前はマナー違反) |

| 神道 | 御玉串料・御榊料・神饌料 |

| キリスト教 | カトリック:御花料・御ミサ料 プロテスタント:御花料・献花料・忌慰料(御霊前はマナー違反) |

故人の宗派が不明の場合は、「御香典」か「御霊前」と記載します。その場合、香典袋は特定の宗教・宗派用にならないように、絵が描かれていないシンプルなデザインのものを選ぶとよいでしょう。

香典袋の下段への記名方法

香典袋の下段には、送り主の氏名を記載します。水引の下部中央に、表書きよりもやや小さめのサイズで書きましょう。

夫婦で香典を包む際は、夫の氏名と妻の名前を書くのが一般的です。ただし、妻と故人の円が深くない場合は夫の名前だけでも問題ありません。

家族や職場、友人同士など2名以上の連名で包む場合は、「○○家」「○○一同」のようにまとめて書きます。その場合は、中袋や別紙に全員分の氏名や住所を記載します。3名までであれば、表書きの下にまとめて記名しても問題ありません。職場関係の場合は、目上の方から順に右から左に名前を記載していきます。

中袋の書き方

香典袋の中には、お札を入れる「中袋」があります。中袋に記載するのは、名前と住所、包んだ金額です。

おもて面には金額を記載します。金額は数字は「壱」や「三」など旧字体で記入しましょう。旧字体を使うのは、改ざんを防止するためです。

裏面には住所と氏名を記載します。3名以上の連名で香典を出す場合は、全員分の氏名と住所を書きましょう。書ききれない場合は、別紙に書いて袋の中に入れます。

近年は「中袋」がないタイプの香典袋も販売されていますが、直接お札を包むことになるので、金額が少ない場合に限って利用するのがおすすめです。

香典は薄墨の筆で書く

香典袋の表書きは、薄墨を使用するのがマナーです。これには、「墨を磨るときに、すずりに涙が落ちて墨が薄くなってしまった」という意味があり、深い悲しみの気持ちを表しています。どの宗教、宗派でもおおむね共通したルールです。香典袋用の薄墨ペンも販売されています。

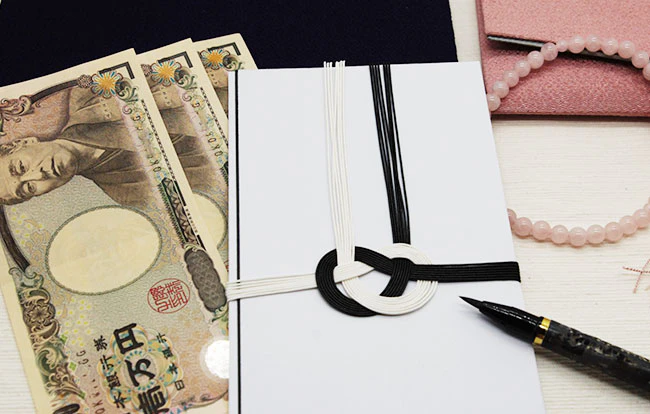

香典袋にお金を包む際のマナー

香典はお金の入れ方にもマナーがあります。お悔みの気持ちを伝える際、遺族に不快な思いをさせないよう注意が必要です。

宗教や宗派によってマナーが異なりますが、ここからは一般的な作法を紹介します。

新札は入れない

香典には新札を使わないのがマナーです。新札を包むと「不幸を予期していた」という印象を与えてしまい、お悔みの場にふさわしくないからです。

お札は適度な使用感のあるものを選び、どうしても新札しか手元にない場合は、折り目をつけてから包みましょう。極端に汚れたり破れたりしているお札もマナー違反にあたるので注意が必要です。

お札の向きをそろえる

香典袋に入れるお札は、全て同じ向きにそろえましょう。お金を入れる向きは、中袋を裏にして開けたときに、お札のおもてが見える向きで入れます。上下は肖像画が中袋の下になるように入れましょう。

香典は袱紗に包む

香典袋はそのまま鞄に入れるのではなく、袱紗(ふくさ)と呼ばれる布に包んで持ち歩きます。受付で香典を渡すときに取り出しましょう。

ここからは、冠婚葬祭で使う袱紗のマナーを紹介します。葬式にふさわしい色や種類、包み方を解説するので、慶事との違いを把握しておきましょう。

袱紗の種類と色

袱紗にはいくつかの種類があり、包む金額によって適切な種類が変わります。

| 金封袱紗 | 1万円~3万円 |

| 爪付袱紗 | 3万円~ |

| 台付袱紗 | 3万円~ |

金封袱紗はファイル状になっていて使いやすいですが、あくまでも略式の袱紗です。上記のとおり、包める金額も3万円程度までとなっているため、場面によっては不適切なので注意が必要です。

また、袱紗は色の種類が豊富です。通夜や葬式、法要などの弔事で利用できる袱紗の色は、寒色系のものです。紺・紫・灰色・緑・うぐいす色などが適切でしょう。紫は慶弔両方で使用できるので、一枚持っていると便利です。

袱紗の包み方

袱紗は前述のように、3つのタイプがあります。それぞれ形が違うので、適切な包み方も異なります。

金封袱紗の場合は、表書きが上になるようにして収納します。このとき、必ず左開きにします。右開きは慶事の包み方なので間違えないようにしましょう。

爪付袱紗や台付袱紗は、まず、袱紗を裏に向けて広げて包みます。表書きが上になるように香典袋を置いて、右、下、上、左の順番で折り畳んでいきましょう。金封袱紗と同じように、左開きになるように包みます。

香典の渡し方とタイミング

香典を渡す際は、渡し方や渡すタイミングに注意が必要です。ここからは、香典の渡し方と、お悔みの言葉について解説します。

香典を渡すタイミング

香典は、受付で芳名帳に名前を記入する際に渡すのが一般的です。記帳する前に香典を渡すことが多いようですが、記帳後でもマナー違反ではありません。臨機応変に対応しましょう。

まずは受付で挨拶をして、袱紗から香典を取り出して受付の遺族に渡します。その後芳名帳に名前を記入します。

お通夜で香典を渡してもよい?

通夜と葬式の両方に参列する場合でも、香典を渡すのは一回のみです。何度も香典を渡すのはマナー違反です。

通夜と葬式どちらにも参列する場合は、通夜で香典を渡します。葬式の際には、「香典はお通夜でお渡ししました」と受付の方に伝えましょう。

香典の渡し方

香典袋を渡す際は、相手が表書きを読める向きにして、両手で差し出します。袱紗から取り出し、袱紗に乗せた香典袋を反時計回りにして向きを変えて、お悔みの言葉を伝えながら渡しましょう。「このたびはご愁傷様でございます」「このたびはお気の毒様でございます」などがお悔やみの言葉としてよく用いられます。

香典を辞退された場合の対応

遺族の意向により、香典を辞退する場合もあります。前もって辞退の連絡があった場合、香典は持参しないのがマナーです。

供物や供花を代わりに送ることもありますが、香典と同時に辞退している場合もあるので、遺族側に確認しておくのが適切です。

当日受付で香典を辞退された場合は、無理に渡そうとせず、そのまま持ち帰りましょう。遺族の負担にならないよう、気持ちに寄り添うことが大切です。

香典の送り方

遠方に住んでいたり、やむを得ない事情があったりして葬式に参列できない場合は、香典を郵送することもできます。ここからは、香典の送り方について詳しく解説します。

香典を郵送するタイミング

葬式に参列できない代わりに香典を郵送するので、送り主としてはできるだけ早く届けたいと思うかもしれません。しかし、葬儀の前後は遺族もいろいろな準備や手続きをしなければならず忙しいものです。

一方で、葬儀から日が経ちすぎても遺族に負担をかけることになります。香典を郵送するタイミングは、葬儀が終わってから1週間後~1か月が目安です。

現金書留用封筒に入れて郵送する

香典を郵送する際は、手渡す場合と同様に現金を香典袋に包みます。その香典袋ごと現金書留用封筒に入れて、郵便局の窓口から発送しましょう。現金書留用封筒には、通常サイズと大型サイズの2種類があり、大型のほうであれば香典袋ごと入れられます。

手紙を添える

香典を郵送する場合は、現金書留用封筒の中に、香典袋と共に手紙を同封するとお悔やみの気持ちをより丁寧に伝えられるでしょう。

「不幸が重なる」ことを想起させるため、複数枚の便箋を使うのは避けましょう。白い便箋を一枚だけ使用して、封筒に入れる場合は一重ものを使用します。時候の挨拶は書かず、必要に応じて自分と故人との関係を述べて、文末には香典を同封した旨を記しましょう。

葬儀形式別の香典

近年、葬式の種類は多様化しています。葬式の形式によって、香典の扱われ方も異なるので注意が必要です。ここからは、直葬・家族葬・一日葬それぞれの香典について紹介します。

直葬

「直葬」とは、お通夜や告別式を行わずに、近しい人が集まって火葬だけで弔う葬儀形式です。直葬の場合は葬式の受付がありません。葬儀会場ではなく火葬場に集合するため、香典は直接喪主か遺族に渡しましょう。

直葬は、親族や故人と親しかった方だけで執り行われるため、遺族が香典を辞退するケースもあります。その際は、香典を持参しないのがマナーです。

家族葬

親族や近しい友人のみで執り行う「家族葬」の場合も、受付が設けられていないことが多いでしょう。遺族が香典を辞退していた場合は、香典を持参していたとしても、渡すのは控えるのがマナーです。

もし、故人に何かお供えをしたいと考えるのであれば供花や供物を贈りますが、事前に辞退されていないかを確認する必要があります。

一日葬

お通夜を執り行わず告別式と火葬を一日で行う「一日葬」の場合は、告別式に香典を持参して、受付で渡しましょう。ただし、一日葬の中には家族葬に近い規模のものがあり、香典を辞退している場合があるため注意が必要です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

香典には、故人の供養のほかに、遺族への相互扶助の役割があります。宗教、宗派、地域によっても適切なマナーが異なるため、香典袋を選ぶ段階から気を配るようにしましょう。

香典の金額は、故人との関係性と年齢によって目安が変わります。年齢が上がるほど、包む金額も高くなるのが一般的です。また、義理の関係性であっても金額の目安は変わりません。

香典に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。専門スタッフが分かりやすく丁寧にお答えいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

「お悔やみ申し上げます」は通夜や葬儀の定型句なので、宗派を気にせず使えます。ホゥ。