友人や友人の家族のお葬式に呼ばれた際、香典の額に迷った経験がある人は多いのではないでしょうか。ひとくちに友人といっても付き合い方はさまざまで、その家族となると面識がないこともあります。香典には決まった額がないため、いくら包めばよいのか毎回困っているという方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、友人や友人家族の葬式へ出す香典の相場についてご紹介します。金額にまつわるマナーや香典の書き方についても解説しますので、友人関係の香典でお困りの方はぜひ最後までお読みください。

<この記事の要点>

・親しい友人への香典は、20代は5,000円、30代や40代は5,000円~1万円が相場

・友人の家族への香典金額は3,000円~5,000円が相場

・香典の金額は偶数や忌み数を避けるのがマナー

こんな人におすすめ

故人との関係性別の香典の相場を知りたい方

香典の金額に関するマナーについて知りたい方

香典袋の書き方やお札の入れ方について知りたい方

関係別!友人への香典相場とは?

ともに時間を過ごした友人との別れはつらいものですが、だからこそ礼を尽くしてしっかりと見送ってあげたいとお考えの方は多いでしょう。そのためにも、香典は相場を意識して失礼のないように包むことが大切です。こちらでは、友人に出す香典相場をつきあい方別にご紹介します。

親友・とても親しい友人の場合

香典の額は年齢や関わりの深さで相場が変わります。このことから、親友と呼べるような親しい間柄や長年のつき合いのある親密な友人へ包むときは、額を多めにする傾向があります。

香典を出す側が20代のケースは5,000円が相場です。30代や40代では5,000円~1万円、50代以上は1万円以上包むことが多くなっています。親しい相手の葬儀はお通夜と葬式のどちらにも出ることが多いですが、香典を出すのはお通夜のときだけでよいのでお気をつけください。

一般的な友人の場合

継続的なつき合いがあった友人に出すときは、20代30代で3,000円~5,000円、40代以上の年代では5,000円以上が一般的です。

亡くなった友人が世帯の主な収入を担っていた場合は、喪家の負担を抑えるために香典返しを辞退配慮も大切となります。その際は別紙を添えて「心よりお悔やみを申し上げます。勝手ながらお香典返しは辞退させていただきます。」と辞退の意思を伝えてください。手紙は薄墨で書くことも忘れないようにしましょう。

知人・同級生・顔見知りなどの場合

あまり親交がない知り合いやクラスメイトの葬式に出る際は、香典を持参しないケースも見られます。出す場合、20代から40代の方は3,000円以上を目安として考えましょう。50代以上は3,000円では年齢に見合わないという見方もあるので、5,000円以上は包むよう心がけてください。

通夜振る舞いやお斎に列席するのであれば、3,000円は少なすぎるという考えもあります。香典返しにかかる費用もありますので、これらの食事会に列席する際は5,000円以上を包むようにしましょう。

友人への香典で一番メジャーな金額

友人や知人に出す香典は5,000円以上1万円未満が最も多く、全体の45.6%を占めています。調査対象は40歳以上の男女となっており、ある程度の年齢に達した層でもこの金額帯が多いことからも、友人にはあまり高額を包まないのが一般的とわかります。

次に多いのが5,000円未満で、33.2%となっています。40代以上でも3割以上の人が3,000円前後を包んでいるようです。次点は1万円以上2万円未満で15.0%となっており、3万円以上包んでいるのは全体の2.2%程度でした。

こちらの調査では親戚には60%以上の人が1万円以上を包んでいるという結果も出ており、香典の額は関係性に大きく左右されることが覗えます。

友人の家族などへの香典相場とは?

友人の家族の葬式に出るときはどれくらい包むのが相場なのでしょうか。年を重ねると友人の父母や配偶者が亡くなる機会も増えていきますが、いざというときに慌てずに行動するには事前に知識を入れておくのが重要です。

訃を聞いてからゆっくりと香典相場を調べる余裕があるとは限りませんので、一度は事前に相場に目を通しておきましょう。

友人の配偶者への香典相場

友人の配偶者へ包む額は3,000円~5,000円が主流です。20代30代は3,000円以上、40代から上は5,000円が多く見られます。故人と面識がある場合は多めに包むこともあります。

家族ぐるみでつきあいがあった場合は、夫婦で葬儀に参列する機会もあるでしょう。その際は連名で香典を出すこともありますが、包む額は1人分で問題ありません。会食に列席する場合は2人分を包みましょう。

友人の両親への香典相場

友人の父母が亡くなったときは、3,000円~5,000円ほどが相場です。20代は3,000円、30代は3,000円~5,000円、40代以上は5,000円程度が年齢に見合った額となるでしょう。地域性や年齢でも大きな差異は見られません。友人とのつき合いの深さを考えて額を決めます。

友人の父母とは面識がない場合もありますが、友人に弔意を示す意味で葬儀には参列したほうがよいでしょう。葬儀の手が足りないときには手伝いを頼まれる可能性もあるので、そのときは快く引き受けてあげてください。

友人の子どもへの香典相場

友人の子どもへ包むときは3,000円~5,000円ほどが相場です。20代は3,000円程度、30代以上は3,000円~5,000円くらい包むのが一般的となります。それほど親しい友人ではない場合は連名で出し合うケースも見られます。

子どもを亡くして間もない遺族は深く落ち込んでいる可能性が高く、振る舞いには注意が必要です。亡くなった子どもの話題を出したり、自分の子どもを連れて行ったりすることがないようにご注意ください。

気を付けよう!香典の金額に関するマナー

香典にお金を包むときには、いくつか注意しなければならない点があります。葬儀は厳粛な場ですので、マナーや慣習は特に遵守する必要があります。常識から外れた行いをすると喪主にも迷惑をかけてしまうので、香典を用意する前にこちらで作法をご確認ください。

偶数の金額はNG

香典に包む金額は、偶数は避けるべきとされています。偶数は割り切れる数であることから故人とのご縁を断ち切る数字と考えられており、香典に包むにはふさわしくありません。逆に奇数は割り切れない数字であるため、個人とのご縁が切れない数字とされています。香典に包むのは奇数の額にしましょう。

金額相場は「3,000円~5,000円」といったように、ある程度の幅があります。ですが、この場合は相場の範囲内であっても4,000円は避けられるため、実質的には3,000円か5,000円の2択になります。

忌み数は避ける

忌み数とは、不吉な数として避けられている数字です。忌み数とされている数字は諸説ありますが、香典では4と9が該当します。4は「死」、9は「苦」に通じるとされており、香典額にはこの2つを含まないように包むのがマナーです。

香典は偶数と4・9を含まないほかに、お札の種類を揃えて最小枚数で入れるのもマナーです。1万円を包むのであれば、「1,000円札を10枚」や「5,000円札1枚と1,000円札を5枚」ではなく、1万円札を1枚で入れましょう。むやみにお札の数を増やすと、受け取った側がお金の集計や管理をするときに余計な手間を増やしてしまいます。

マナーを守った正しい香典の包み方とは?

包む金額を決めたら、続いて香典袋を用意する必要があります。香典袋には表書きや金額、住所を記入しますが、書き方にもマナーが求められます。こちらでは、香典袋の書き方やお札の入れ方を解説します。しっかりと包み方を把握してから準備しましょう。

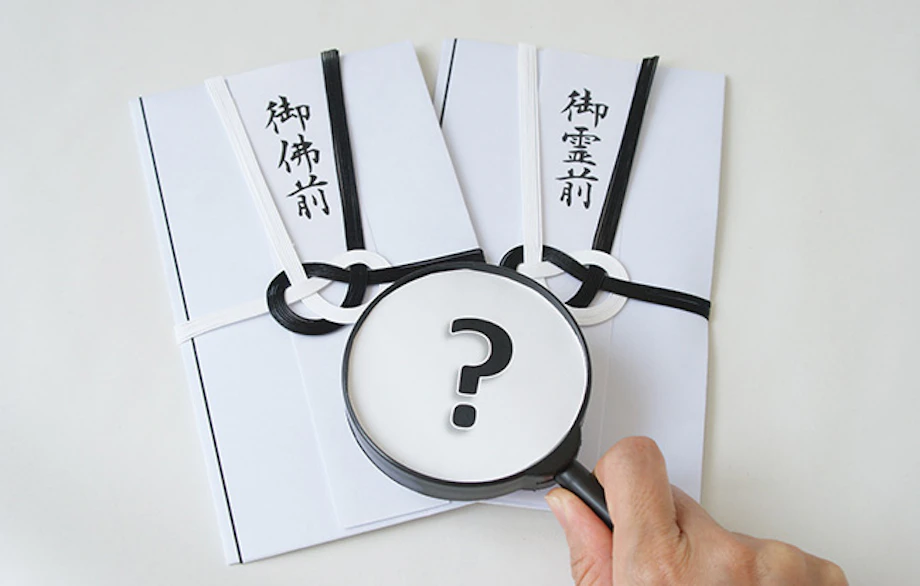

香典の表書きの書き方

香典の表書きは、宗教や宗派によって書き分けが必要です。仏教の葬儀では「御霊前」が多くの宗派で広く用いられています。ただし、浄土真宗では「御仏前」と書くのでご注意ください。

神道では、「御玉串料」・「御榊料」が多く用いられています。「神饌料」「御饌料」「御神前」と書かれることも多いようです。仏教と同じく「御霊前」も用いられます。

キリスト教では、カトリックとプロテスタントで表書きが変わります。カトリックでは「御ミサ料」がよく用いられています。プロテスタントでは「献花料」や「忌慰料」が主流です。キリスト教共通の表書きとしては、「お花料」「御花料」があります。プロテスタントでは、「御霊前」は不適切になるのでご注意ください。

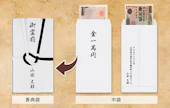

中袋の書き方

中袋には表に金額と、裏に住所を記入します。金額は縦書きで大字を用いて書くのが基本です。「金 ○○圓也」に大字で金額を当てはめて、5,000円の場合は「金 伍仟圓也」、3万円では「金 参萬圓也」と書きます。

住所は裏面の左側に、縦書きで氏名をフルネームで記入します。省略することなく番地や部屋番号までしっかり記入してください。数字は漢数字で記入しますが、ゼロは零ではなく「〇」と書くことも覚えておきましょう。

金額や住所は横書きで記入することもありますが、この際は書き方が変わるのでご注意ください。金額は大字ではなく算用のアラビア数字を用いて「金 3,000円也」と書きます。住所も同様に、漢数字ではなく算用数字で記入してください。

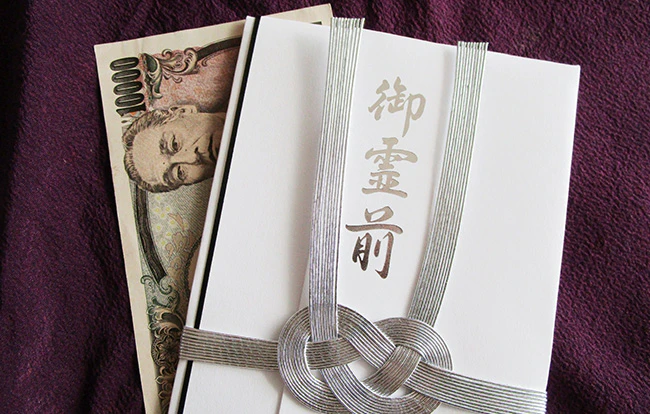

お札を入れる向き

お札は香典袋を開いたときに、人物画が見えるように入れるのがマナーです。香典袋は裏側から開けるため、裏面に人物画がくるように入れます。上下は人物画が袋の底になるようにして、すべてのお札の向きを揃えて入れましょう。

大事なのはお札の裏表や上下よりも、お札が複数枚あるときに向きを揃えることという考え方もあります。裏表や上下については厳しく問われることは多くないので、まず向きを揃えることは忘れないようにしてください。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

友人本人に包む香典は5,000円~1万円が多く、友人の家族に包む際は3,000円~5000円が一般的でした。相手が親しい場合や食事会に参加する場合は多く出すこともあるので、状況に合わせて柔軟に対応するように心がけてください。

小さなお葬式では、ほかにも香典に関するコラムを多数扱っています。各法要別の相場や参列した際のマナーについても詳しく解説していますので、香典や法要でお困りの際はぜひご参考にしてください。また、お電話でのお問い合わせも承っています。こちらもお気軽にご利用ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

関連記事

四十九日法要での香典の金額はいくら?書き方やマナーも解説

身内へのお香典の相場はいくら?そもそも身内へお香典を渡す必要があるの?

通夜・葬儀で送る香典金額の相場はいくら?香典の入れ方のマナーも解説

会社関係の人への香典の相場は?同僚・部下から取引先まで紹介

会社の同僚へ送る香典の金額相場とは。社長や上司等の場合についても併せて解説

お通夜の香典の相場は?葬儀・告別式でもまた渡すの?

職場の人が行う家族葬で香典は渡すべき?香典の相場や渡し方のマナーを解説!

家族葬で香典を渡す場合のポイントと金額相場

夫婦で香典を出すときの金額相場はいくら?名前は連名で書かないのがマナー!

家族葬を後日知ったときに香典はどうするべき?弔問の仕方についても解説

「お悔やみ申し上げます」は通夜や葬儀の定型句なので、宗派を気にせず使えます。ホゥ。