葬儀を手配する経験はめったにありません。そのため、葬儀費用の目安が分からないという方もいるのではないでしょうか。

一般的に、葬儀は規模が大きくなるほど費用がかかります。葬儀を適正な費用で行うためには、自身が希望する葬儀の内容と規模を把握するとともに、一般的な葬儀費用の目安を知っておくことが大切です。

そこでこの記事では、葬儀の形式や規模に応じた葬儀費用の目安について解説します。費用を抑える方法も紹介するため、適正な価格で希望通りの葬儀を行えるようになるでしょう。葬儀全体の流れについてあわせてご確認することもおすすめです。

<この記事の要点>

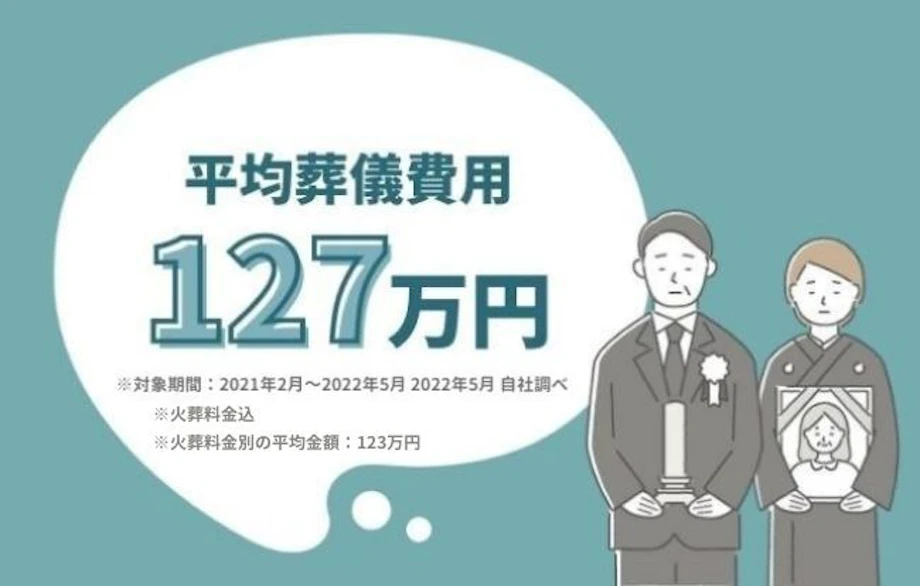

・葬儀の平均費用は火葬料金を含めて127万円

・家族葬や直葬などの小規模な葬儀は、一般的な葬儀よりも費用が安くなる

・複数の葬儀社を比較検討したり、費用の安いオプションを選んだりすることで葬儀費用を節約できる

→読者がよく読む見出しはこちら

こんな人におすすめ

葬儀費用の相場が知りたい人

葬儀費用を抑えたい人

葬儀形式ごとの費用の目安が知りたい人

葬儀費用の全国平均は約127万円

小さなお葬式が行った調査によると、火葬料金を含む葬儀全体にかかる費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。これは、葬儀一式にかかる費用のほか、飲食接待費用、寺院費用などを含んだ目安の金額です。ここから火葬料金を除いた平均金額は約123万円※です。

(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

この金額はあくまで全国平均のため、実際にかかる費用は地域や葬儀の規模、参列者の人数などによって異なります。葬儀を検討する際のおおまかな目安として参考にするとよいでしょう。

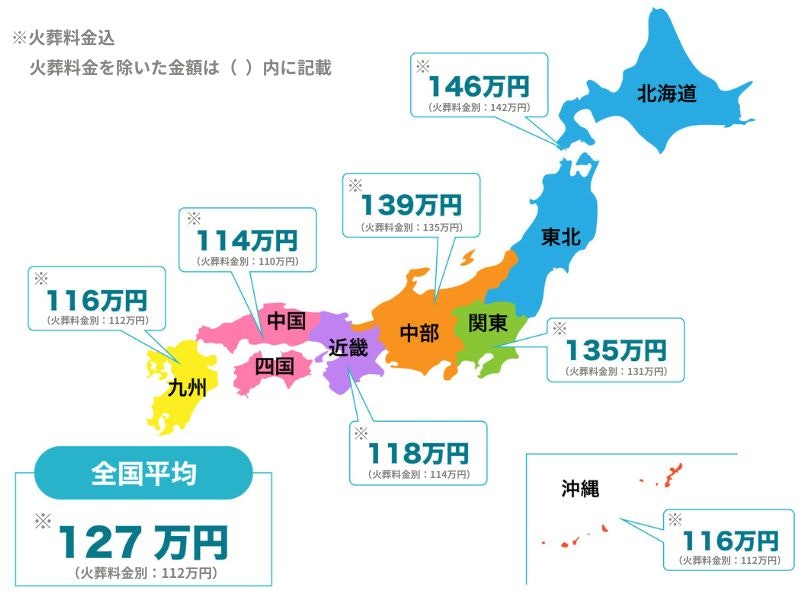

【各エリアごとの費用相場】

全国(家族葬/直葬/一般葬)

北海道・東北(家族葬/直葬/一般葬)

関東地方(家族葬/直葬/一般葬)

中部地方(家族葬/直葬/一般葬)

近畿地方(家族葬/直葬/一般葬)

中国・四国地方(家族葬/直葬/一般葬)

九州地方(家族葬/直葬/一般葬)

葬儀費用の合計

| 地域ごとの葬儀費用の平均額 | 火葬料金込 | 火葬料金別 |

| 全国平均 | 127万円※1 | 123万円※1 |

| 北海道・東北 | 146万円※2 | 142万円※2 |

| 関東 | 135万円※3 | 131万円※3 |

| 中部 | 139万円※4 | 135万円※4 |

| 近畿 | 118万円※4 | 114万円※4 |

| 中国・四国 | 114万円※4 | 110万円※4 |

| 九州・沖縄 | 116万円※4 | 112万円※4 |

(※2 対象期間:2021年5月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

(※3 対象期間 2021年2月~2022年3月 2022年4月 自社調べ)

(※4 対象期間:2021年3月~2022年3月 2022年4月 自社調べ)

<関連記事>

【最新まとめ】都道府県別の平均葬儀費用

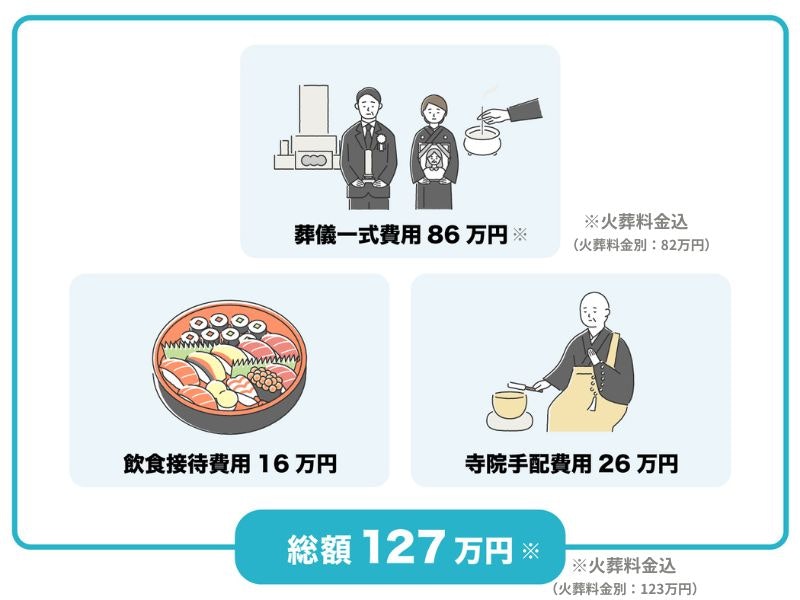

葬儀費用の内訳

葬儀費用と一言でいっても、その中には式場利用費や火葬費用、遺体の移送費などのほか、参列者の飲食代や寺院に対するお布施などさまざまな費用が含まれます。葬儀費用の目安を把握し、予算を立てるためには、主な内訳を知っておくとよいでしょう。

葬儀費用の主な内訳

葬儀に必要となる費用の内訳を知ることで、予算を立てやすくなります。

| 項目 | 平均費用 | 詳細 |

| 葬儀一式費用 | 86万円※(火葬料金込) 82万円※(火葬料金別) |

遺体の搬送・通夜、葬儀火葬などに必要な物品、人件費など |

| 飲食接待費用 | 16万円※ | 通夜~葬儀でふるまう飲食代 |

| 寺院(宗教者)手配費用 | 26万円※ | 読経料、戒名料 |

| 総額 | 127万円※(火葬料金込) 123万円※(火葬料金別) |

上記3項目を合計した平均費用 |

葬儀一式費用

葬儀一式費用とは、遺体の搬送やお通夜・告別式、火葬に必要な物品、人件費などが含まれた費用です。一般的に「葬儀プラン」と呼ばれている部分の費用であり、火葬料金を含む全国平均はおよそ86万円※となっています。ここから火葬料金を除いた平均金額は約82万円※です。

(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

飲食接待費用

飲食接待費用とは、お通夜から葬儀にかけて振る舞う飲食費や人件費で、参加人数が多いほど費用がかかります。葬儀一式費用とは区別して考えましょう。一般的な形式の葬儀における飲食接待費の全国平均はおよそ16万円※です。

(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

葬儀社に手配を頼むか、もしくはご自身で飲食店を手配することもできます。おおよその予算は、通夜式後の「通夜振る舞い」と火葬後の「精進落とし」の参加人数に、一人前当たり4,000円程度をかけることで算出できるでしょう。

寺院費用

寺院費用とは、付き合いのある寺院の僧侶を呼び、読経や戒名授与のお礼として渡すお布施の費用です。一般的な形式の葬儀の場合、お通夜での読経から、翌日の告別式や火葬時の読経までを依頼します。費用相場はおよそ26万円※です。お布施は地域や依頼する寺院により幅があるので、あくまで目安として考えてください。

(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

上記の3つの費用をまとめたものが葬儀費用となります。この中でも「葬儀一式費用」は、葬儀の内容によって、大幅に抑えることが可能です。

<関連記事>

葬儀費用の内訳|葬儀に必要な物やサービス

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀費用で発生する追加料金

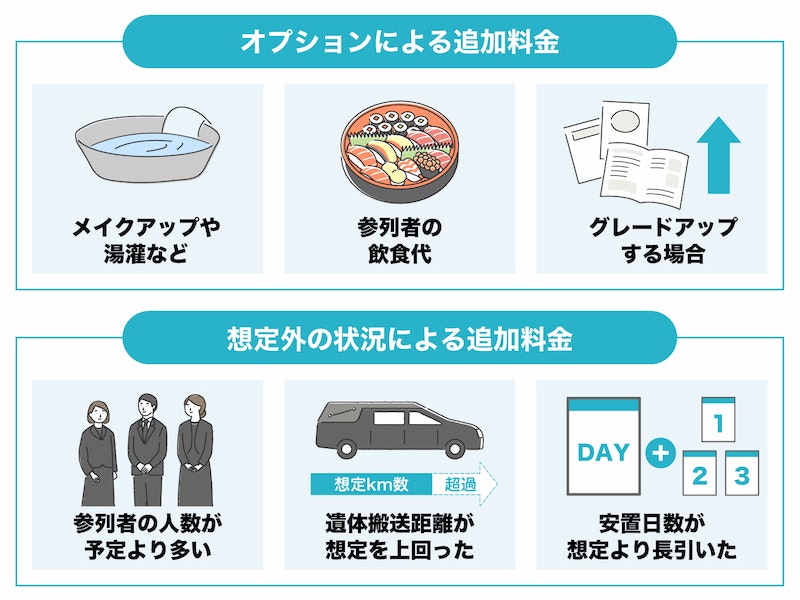

葬儀費用は、基本プランの価格に加えて追加料金が発生することもあるため注意しましょう。追加料金が生じる主なケースとしては、基本プランにオプションを付ける場合や、想定外の対応が必要になった場合です。

追加料金をめぐってトラブルになることがないよう、あらかじめどのようなときに追加料金が生じるのか把握しておきましょう。

オプションを付けることで追加料金が発生する

葬儀費用で追加料金が発生するケースのひとつが、はじめに予定していたプランにオプションを付ける場合です。葬儀社が用意しているセットプランの内容はさまざまであり、希望するサービスが基本プランには含まれておらず、オプション扱いとなっていることもあります。

例えば、遺体のメイクアップや湯灌などのサービス、参列者の飲食代などはオプション扱いとなることが多い項目です。また、基本プランに含まれているサービスを、オプションでグレードアップする場合も追加料金が必要になるでしょう。

想定外の状況によって追加料金が生じることもある

見積もり確認時には想定できなかった事態により、追加料金が発生することもあるため注意が必要です。参列者の人数が予定より多かった場合、その分、飲食や返礼品にかかる費用は増加します。ただし、家族や親族など限られた人数で行う「家族葬」や火葬のみを行う「直葬」では、飲食接待費用に追加料金が生じる可能性は低いでしょう。

とはいえ、追加料金が生じる可能性があるのは飲食接待費用だけではありません。例えば、遺体を搬送する距離が想定を上回った場合は、追加で搬送料金がかかることもあります。また、安置日数が想定より長引いた場合は、ドライアイスの使用量が増え、追加料金が生じる可能性があるでしょう。

<関連記事>

後悔しない葬儀社の選び方について徹底解説!選び方のポイント・タイミングは?

主な葬儀形式と費用

規模や内容など、葬儀形式によって葬儀費用は変動します。葬儀にはさまざまな種類があり、「親しい方のみを招くのか、一般の参列者を招くのか」「宗教的儀式を重視するか」といった観点からふさわしいものを選ぶことが重要です。

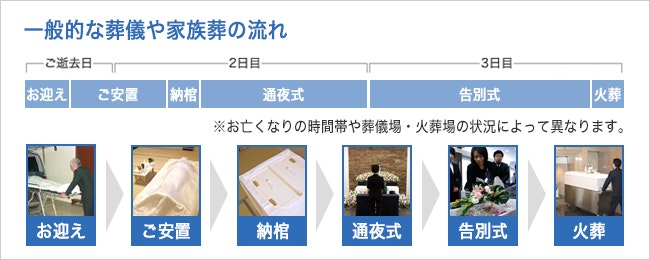

基本的な葬儀の流れは以下の通りです。

ここでは特に、家族葬や一日葬、火葬式・直葬などの小規模葬儀の形式に焦点を当てて、費用について解説します。

「家族葬」形式

家族葬とは、家族や親族、友人・知人など親しい方のみで行う小規模な葬儀を指します。参列者の人数は、30名程度までであることが一般的です。家族葬では一般葬と同じように、通夜式や告別式を行います。

ただし、どの葬儀社に頼んでも同じ金額と内容になるわけではありません。中には、葬儀に必要な物品やサービスを基本料金内に含んでおらず、追加料金として請求される場合もあります。家族葬を検討する際には、提示されている金額だけでなく、プランの中身についても確認しましょう。

小さなお葬式がおこなった調査によると、家族葬にかかる費用の全国平均は下記の結果となりました。

| 項目 | 平均費用 | 詳細 |

| 葬儀一式費用 | 75万円※(火葬料金込) 71万円※(火葬料金別) |

遺体の搬送・通夜、葬儀火葬などに必要な物品、人件費など |

| 飲食接待費用 | 11万円※ | 通夜~葬儀でふるまう飲食代 |

| 寺院(宗教者)手配費用 | 23万円※ | 読経料、戒名料 |

| 総額 | 110万円※(火葬料金込) 106万円※(火葬料金別) |

上記3項目を合計した平均費用 |

<注意>

一般的に、葬儀社の料金は「葬儀一式費用」を提示しています。

火葬料金・飲食接待費用・寺院(宗教者)手配費用は含まれていないことが多いため注意しましょう。

金額を比較する際は、費用の内訳について確認することをおすすめします。

<関連記事>

【第1回調査】家族葬にかかる費用相場(全国編)

「一日葬」形式

一日葬はお通夜を行わず、告別式から火葬までを一日で済ませる葬儀形式です。お通夜を行わないことでスケジュールを短縮しながらも、葬儀として必要な流れは行うため、故人とのお別れの時間をしっかりと確保することができます。

一日で全日程を終えることができるため、ご高齢の方や遠方の方でも参列しやすく、宿泊費などを抑えられるのも特徴です。費用と時間の面において、負担を減らしたいという方に選ばれる葬儀形式といえるでしょう。

小さなお葬式がおこなった調査によると、一日葬にかかる費用の全国平均は下記の結果となりました。

| 項目 | 平均費用 | 詳細 |

| 葬儀一式費用 | 30万円※(火葬料金込) 26万円※(火葬料金別) |

遺体の搬送・通夜、葬儀火葬などに必要な物品、人件費など |

| 寺院(宗教者)手配費用 | 9万円※ | 読経料、戒名料 |

| その他オプション費用 | 9万円※ | 葬儀のオプションや会食でふるまう飲食代 |

| 総額 | 45万円※(火葬料金込) 41万円※(火葬料金別) |

上記3項目を合計した平均費用 |

<注意>

一般的に、葬儀社の料金は「葬儀一式費用」を提示しています。

火葬料金・飲食接待費用・寺院(宗教者)手配費用は含まれていないことが多いため注意しましょう。

金額を比較する際は、費用の内訳について確認することをおすすめします。

「火葬式・直葬」形式

火葬式や直葬(ちょくそう)と呼ばれる葬儀では、お通夜・告別式の儀式を行わず、火葬のみを行います。親しい方数名で行い、一般参列者は招きません。費用を抑えたい方や、招待する参列者が少ない方に適しています。

この内容のプランを10万円以内で提示している葬儀社では、火葬料金、ドライアイス、搬送料などが上乗せとなることが多いため、総額を確認するようにしましょう。意図的に分かりにくい表示をしている葬儀社は要注意といえます。

小さなお葬式がおこなった調査によると、火葬式・直葬にかかる費用の全国平均は下記の結果となりました。

| 項目 | 平均費用 | 詳細 |

| 葬儀一式費用 | 24万円※(火葬料金込) 20万円※(火葬料金別) |

遺体の搬送・通夜、葬儀火葬などに必要な物品、人件費など |

| 飲食接待費用 | 4万円※ | 会食でふるまう飲食代 |

| 寺院(宗教者)手配費用 | 8万円※ | 読経料、戒名料 |

| 総額 | 36万円※(火葬料金込) 32万円※(火葬料金別) |

上記3項目を合計した平均費用 |

<注意>

一般的に、葬儀社の料金は「葬儀そのものにかかる費用」を提示しています。

火葬料金・飲食費・お布施など宗教者手配に関わる費用は含まれていないことが多いため注意しましょう。

金額を比較する際は、費用の内訳について確認することをおすすめします。

<関連記事>

【第1回調査】直葬にかかる費用相場(全国編)

無宗教葬儀とは何か?内容・費用・流れ・その後の供養・参列マナーなどを解説

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀費用を負担するのは誰?

まとまったお金が必要なため「葬儀費用を負担するのは誰なのか」と、現実的なお金の問題について疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。葬儀費用は誰が負担するのかについては、法律で特に定められていないため、誰でも負担者になる可能性があります。

喪主が負担するケースが多いが、親族が負担することも

葬儀費用は、喪主が負担するケースが一般的です。喪主は故人と縁の深い人が務めるとされ、故人の配偶者、血縁関係の近い長男、次男以降の男子、長女、長女以降の女子の順とされています。

ただし、該当者が高齢の場合や体調が悪い場合など、喪主を務めることが困難な場合はこの限りではありません。また、喪主の年齢や経済状況などによって、親族で分担するなど協力して葬儀費用を出し合うこともあります。

葬儀社との契約内容に従う

「終活」という言葉の定着とともに、自分が生きているうちに契約する「生前契約」を選ぶ方も増えています。故人が生前に葬儀社と交わした契約がある場合は、その契約内容に従い支払いましょう。

「葬儀の費用は自分で用意する」という考えを持つ方は、互助会に入会し積立てをしている場合もあります。互助会で積立てたお金は、保険や共済とは異なり積立金を現金で受け取ることはできません。互助会での積立金は、互助会での葬儀の支払いに充当するという仕組みです。

故人が生前に互助会に入会していることを家族に周知していない場合もあるため、注意が必要です。互助会への入会の事実を知らないまま遺族が互助会以外の葬儀社で葬儀を行えば、故人の積立金を支払いには使えません。そのため、故人が生前契約をしていないか確認しておくことが大切です。

<関連記事>

葬儀費用は誰が負担すればいいの?葬儀費用でチェックしておくべきポイントとは?

葬儀費用を安く抑えるための基本

葬儀は短期間で慌ただしく準備を進めなければならないことも多く、葬儀費用を安く抑えるということまでは気が回りにくいかもしれません。しかし、事前にポイントを知っておくことで、慌ただしい準備の中でもしっかりと節約できます。ここでは、費用を抑えながら納得のいく葬儀をするためのポイントを確認しましょう。

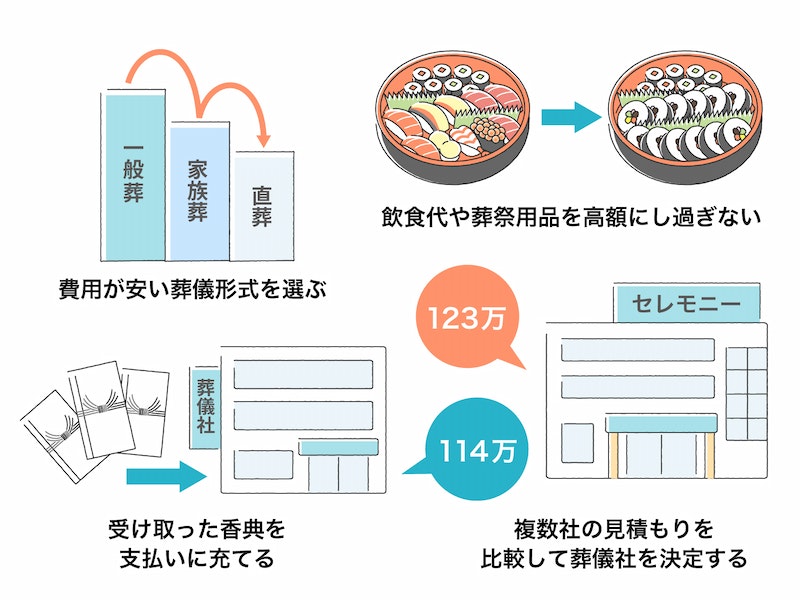

費用が安い葬儀形式を選ぶ

葬儀の規模を適切に見定め、費用が安い葬儀形式を選ぶことで、葬儀費用を大きく抑えられます。葬儀の規模は費用に直結しているからです。一般的に「直葬」「家族葬」「一般葬」の順に高くなります。

葬儀社のプランを上手に利用することで、安く抑えられるでしょう。例えば、友人や知人、親戚が既に亡くなっていることが多い80代や90代の方は、現役世代に比べて会葬者が少ない傾向があります。このケースでは規模を大きくする必要性はない事が多いため、直葬や家族葬を選択すると費用を抑えられるでしょう。

これらのことを踏まえて、故人の年齢や交友関係に合わせたプランを選ぶことが大切です。また、葬儀費用の見積もり項目は、一つひとつ精査するようにしましょう。

飲食代や葬祭用品を高額にし過ぎない

葬儀費用を抑えるためには、飲食代や葬祭用品などを高額なものにしない、というのもひとつの方法です。一般葬や家族葬では、通夜振る舞いや精進落としといった会食の席がありますが、失礼でない程度に一人当たりの金額を下げることで、飲食代を抑えられるでしょう。

また、棺や祭壇などもグレードが選べるため、必要以上に高額なものは避け、予算に合ったものを選ぶことで費用を抑えられます。

受け取った香典を支払いに充てる

お通夜や葬儀の当日に会葬者から受け取る香典は、喪主への贈与と解釈されます。香典は個人のお供えでもありますが、遺族の負担を軽くする目的もあるため、支払いに充てることは一般的です。香典で葬儀費用の全ては補えませんが、喪主や親族の出費を抑えることはできるでしょう。

葬儀費用の支払い期日は、一般的には葬儀終了後1週間以内と設定されています。支払い期日までに受け取った香典を集計して支払いに充てましょう。

複数社の見積もりを比較して葬儀社を決定する

葬儀社を選ぶにあたっては、複数社から見積もりをとって比較することが大切です。複数社の見積もりを比べることで、価格設定が高額すぎる会社に依頼してしまう事態を避けられるでしょう。

見積もりを確認する際には、プランの中にどのようなサービスが含まれているのか確認することも大切です。内容について不明な点がある場合は、葬儀社の担当の方に質問しましょう。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

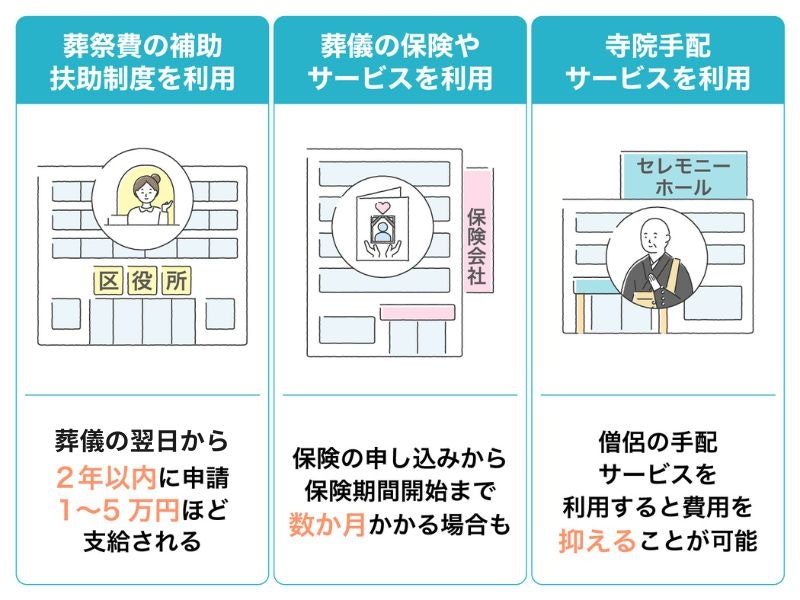

葬儀費用をさらに安くできる3つの方法

葬儀費用をさらに抑える方法として、葬祭費の補助・扶助制度を利用する、葬儀の保険やサービスを利用するといった方法があります。また、お世話になっているお寺(菩提寺)がない場合は、寺院手配サービスを利用するのもよい方法です。ここでは、これらの制度やサービスを利用する方法について解説します。

1.葬祭費の補助・扶助制度を利用する

国民健康保険加入者の方であれば、葬儀を執り行った日の翌日から2年以内に申請することで、1万円~7万円の葬祭費が支給されます。また、社会保険加入者の方は、5万円の埋葬料を受け取ることが可能です。支給される金額や手続きに関しては、各自治体や保険事務所により異なるので、葬儀後に問い合わせてみましょう。

<生活保護受給者の方へ>

小さなお葬式では、生活保護受給者の方が葬祭扶助が適用された場合に限り、自己負担0円で必要最小限のお葬式(直葬)を行うことが可能です。

詳しくはこちらをご確認ください。お電話(0120-215-618)でもサポートいたします。

2.葬儀の保険やサービスを利用する

葬儀に特化した保険サービスがあります。ただし、保険の申込みから保険期間が開始されるまでに数か月かかる場合があり、ご心配な方がいる状況であればあまり向いていません。

3.寺院手配サービスを利用する

現在お世話になっているお寺(菩提寺)がない場合は、葬儀でお勤めいただく僧侶の手配サービスを利用することで、費用を抑えることが可能です。

「小さなお葬式」にも寺院手配サービスがございます。僧侶の手配のご依頼いただいても、寺院の檀家になる必要はありません。お付き合いのあるお寺がない場合は、ぜひご検討ください。

参考:小さなお葬式の寺院手配

葬儀費用をめぐるトラブルを防ぐための注意点

葬儀におけるサービス内容は煩雑なこともあり、葬儀費用をめぐるトラブルが生じることも少なくありません。近年では格安のプランを用意している葬儀社も多くありますが、安さを重視するあまり、思い通りの葬儀ができなかったというケースもあります。

大切な故人とのお別れの場面で後悔するようなことのないよう、見積もりや打ち合わせの段階で内容をしっかりと確認しましょう。

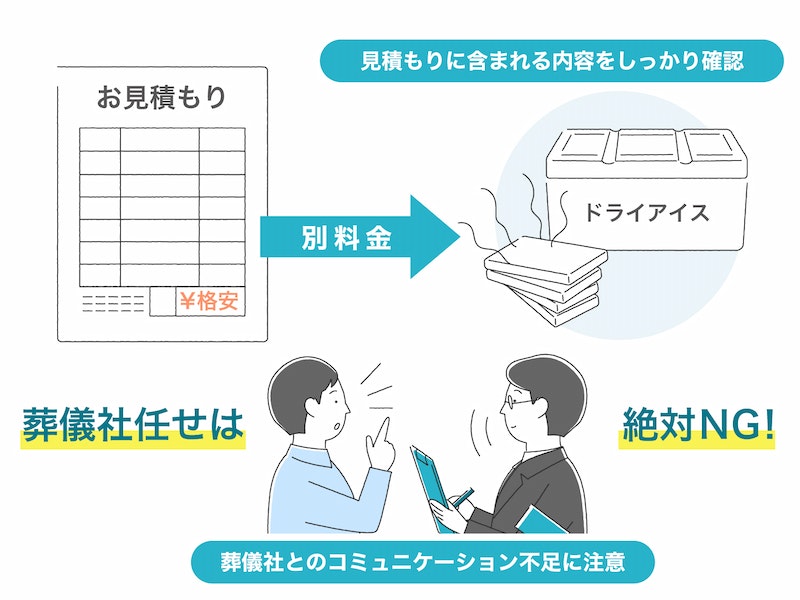

見積もりに含まれる内容をしっかり確認する

葬儀社からの見積もりは、葬儀の形式や含まれるサービスなどをしっかり確認しましょう。金額だけに気をとられ、希望している儀式やサービスが含まれないプランにしてしまうと、イメージしていた葬儀と全く異なる式になってしまいます。

また、相場より大幅に低価格なプランの場合、ドライアイスなどのサービスが含まれていなかったり、最低限の数であったりすることがあるため、数量まで確認しておくことが大切です。プラン自体が低価格であっても、必要なサービスをオプションで追加することでかえって高額になる場合もあるため注意しましょう。

<関連記事>

葬儀の見積もりをとって比べる!【どう見る?確認すべきポイント】

葬儀社とのコミュニケーション不足に注意する

葬儀社とのコミュニケーションをしっかりとり、誤解や行き違いを防ぐことも大切です。担当者とのコミュニケーション不足がトラブルの原因となることもあります。葬儀社任せにせず、打ち合わせなどでは積極的に質問して不明点を解消しましょう。

特に、格安のプランの場合、費用を抑えるためにどのようなサービスが減らされているのか、デメリットについてもしっかり確認することが大切です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀費用を払えない場合の対処法

一般的には、葬儀費用は葬儀後1週間以内に一括で支払わなければなりません。火葬料金を含む全国平均は約127万円※という結果が出ていますが、葬儀の規模や形式によってその金額は数十万円から数百万円までさまざまです。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

葬儀は結婚式とは異なり、ある日突然に訪れることであり、短期間に迅速に準備を整えなければならず、十分な準備することが難しい場合もあるでしょう。払えない場合に慌てずにすむように、対処法を確認しておくことをおすすめします。

葬儀に特化したローンを利用する

葬儀費用の支払いのためのローンを「葬祭ローン」や「冠婚葬祭ローン」と呼びますが、銀行や労金、信金では「フリーローン」と呼ばれています。多くの葬儀社では、ローンを紹介してもらえますが、必ずしも全ての葬儀社がローンを紹介できる準備が整っているとは限りません。

最初からローンの申込みを視野に入れているのであれば、ローンが利用できる葬儀社を事前に探しておきましょう。

ローンはお金を用立てるには便利ですが、ローンを使う際は分割手数料がかかることや、ローンの審査に通らなければ使えないことに注意しておかなければなりません。

親族や友人にお金の相談をする

支払いに不安がある場合は、親族や友人にお金の相談をしましょう。親族であれば、費用の折半や一部の負担を担ってくれるかもしれません。友人に相談することで、自分では思いつかないお金の工面に関するよいアイデアをもらえる可能性もあります。

葬祭扶助制度を利用する

生活保護を受けている方が亡くなった、または喪主となる場合や、生活保護を受けてはいないけれども生活に困窮している方が喪主となる場合もあるでしょう。その場合は「生活保護法」の第18条にて制定されている、葬祭扶助制度を利用できる可能性があります。これは生活扶助や住宅扶助などの保護の種類の中に制定されている扶助のひとつです。

葬祭扶助制度は申請さえすれば誰もが支給を受けられるというわけではなく、条件を満たさなくてはなりません。葬祭扶助制度の申請は喪主が申請者となり、自治体が管轄する福祉事務所で行います。申請のタイミングは、葬儀をする前です。

葬祭扶助制度の申請が認められた後に、葬儀社に依頼する場合は、葬儀社に葬祭扶助制度を利用することを伝えましょう。これは、葬儀後に葬儀費用の連絡を、葬儀社から福祉事務所へ直接手続きをするためです。葬儀費用の支払いは、喪主を介さずに福祉事務所から葬儀社へ直接支払われる流れです。

葬祭扶助制度によって喪主が負担する金額はなくなりますが、支給される金額が限られているため、葬儀の内容は限られます。支給される金額の範囲内で行える葬儀は直葬の形式です。

葬祭扶助制度の内容では、火葬または埋葬となっていますが、日本では火葬が主流となっています。火葬でなければならないと法律で決められているわけではありませんが、場所の確保や衛生面を理由に制限を設けている自治体が多いからです。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2025年4月 自社調べ

まとめ

葬儀費用の総額の全国平均は「火葬料金込の場合で約127万円※」「火葬料金を除くと約123万円※」となっています。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

ただし、この平均金額は葬儀形式や規模によって変動します。なるべく費用を抑えたい場合には、できるだけ小規模な葬儀にする、飲食代や葬祭用品のグレードを抑える、香典を支払いに充てるといった工夫をするとよいでしょう。見積もりは複数社からとるのがおすすめです。

「小さなお葬式」では、24時間365日専門スタッフがさまざまなご相談をお受けしております。葬儀に関する疑問は、お気軽にご相談ください。

そのほか、「小さなお葬式」では、「寺院手配サービス」をご用意しております。葬儀をご検討の際は、あわせてご確認ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

葬儀全体にかかる費用の平均はどのくらいなの?

葬儀費用が払えない場合の対処法はあるの?

葬儀費用に補助金は出るの?

葬儀費用の内訳は?

葬儀費用を安くする方法は?

今話題の家族葬の費用はいくらかかるの?

一日葬とは、通夜をはぶいた葬儀形式のことです。ホゥ。